昨日のブログの続き

長野の朝が明けました。金沢よりさらに山が近くまで迫って来ていますね。

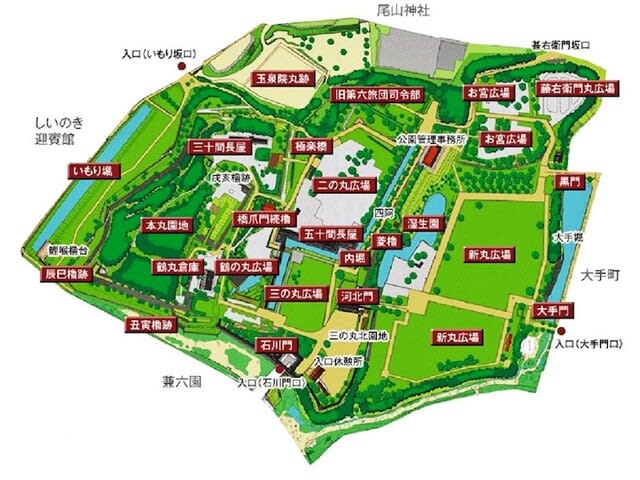

恒例の散歩に出かけます。善光寺表参道界隈に祀られている七福神をめぐる「善光寺七福神めぐり」がガイドブックに出ていたので、ホテルの近くの神社に行ってみました。

まず、西光寺(寿老人)。

なんだ、このコンクリの入り口は!! と思ったのですが、

そちらは裏口で、こちらが正面。中世の説経節や能で知られる苅萱(かるかや)上人・石童丸ゆかりの古刹だそうです。

芭蕉の碑もありました、

次は、大国主神社(大黒天)。いや~!!こんな貧相な(失礼!!)神社と思いませんでした。

ということで、七福神巡りはこのくらいにして、ホテルに戻って朝食です。

きょうも、ビジネスホテルの朝食は貧相でした。

さて、今日の長野市内観光の目玉は、なんといっても善光寺です。

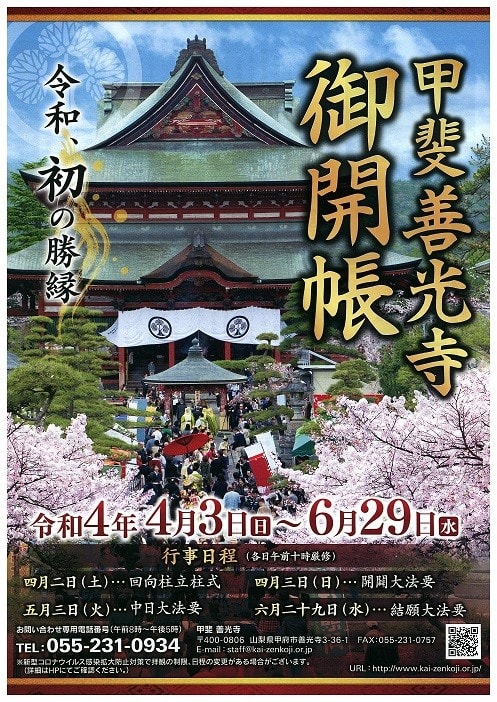

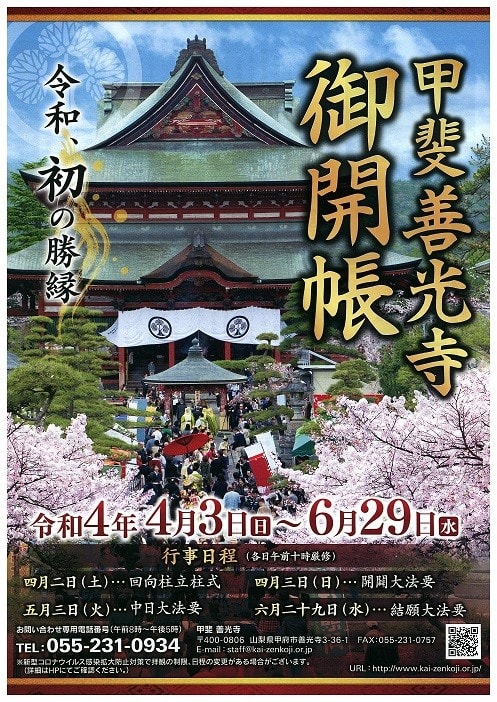

ちょうど今、七年に一度の、『善光寺前立(まえだち)本尊御開帳』が催されています。

絶対秘仏(住職も見たことがないそうです)である御本尊の身代わりとして、レプリカの『前立本尊』を本堂に備え、お参りするという催しです。

長野駅から善光寺へは、2kmほどですので、歩いても行けますが、普通は巡回バスで行くようです。

しかし、電車オタクはなんといっても、長野電鉄に乗っていきたいです。

北鉄浅野川線と同じく、ユニークな車両が導入されています。

「成田エクスプレス」の専用車両として1991年(平成3年)に運用を開始したJR東日本の253系が、E259系に置き換えられたことで余剰となったものを導入、2011年(平成23年)から運用されている。車両愛称は「スノーモンキー」(この名称をちゃんと覚えておくべきでした。あとで勘違いを招くことになるとは)。

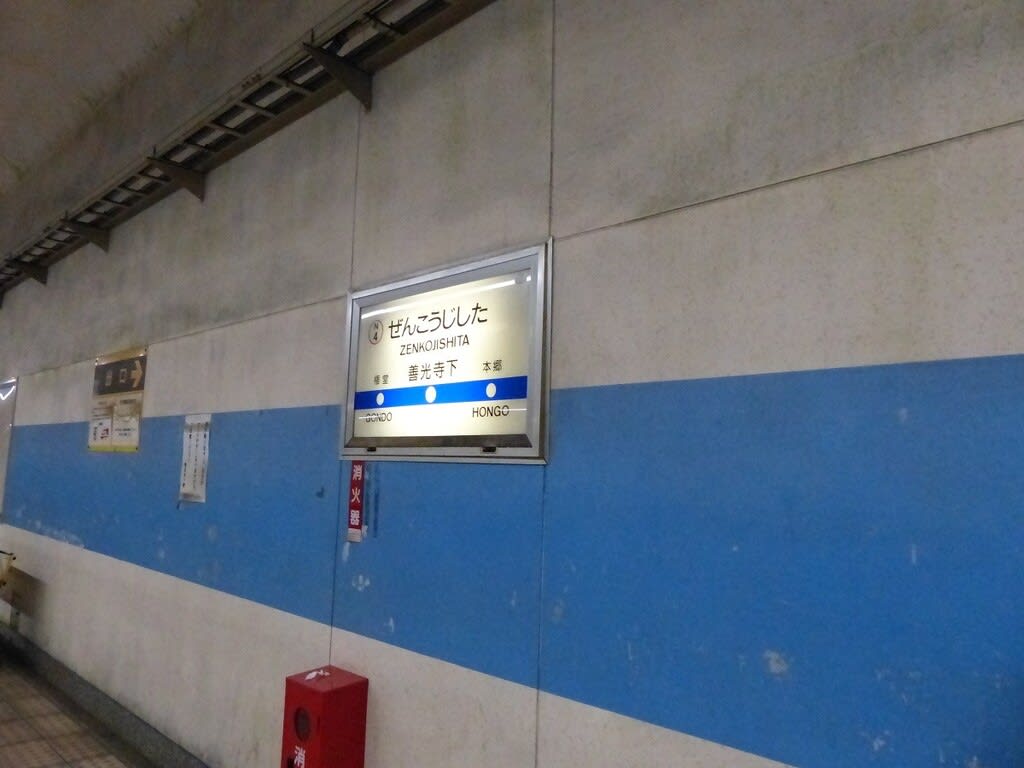

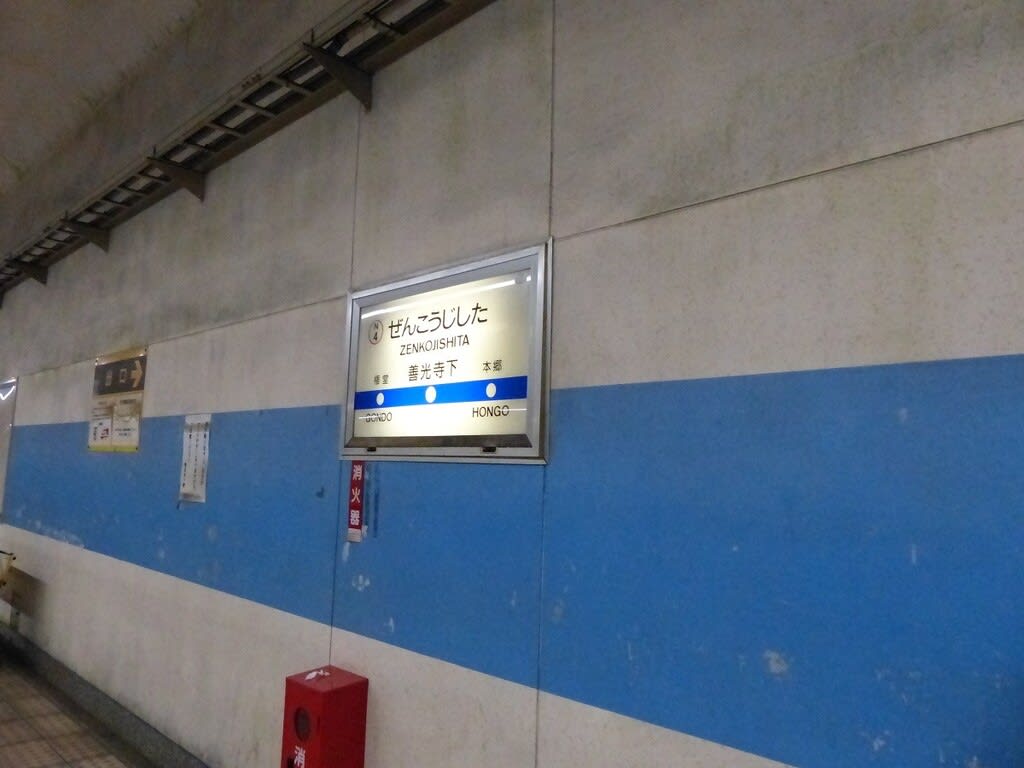

これは特急なので、普通電車に乗って2つ目の善光寺下で下車。なんと、善光寺下までは、ずっと地下を走っていて、地元では地下鉄と呼ばれているみたいです。

乗ってきた電車は、長野電鉄8500系。

これも、見覚えのある車両。東京急行電鉄・東急田園都市線で使用されていた8500系電車を譲受し、2005年から運用されている。

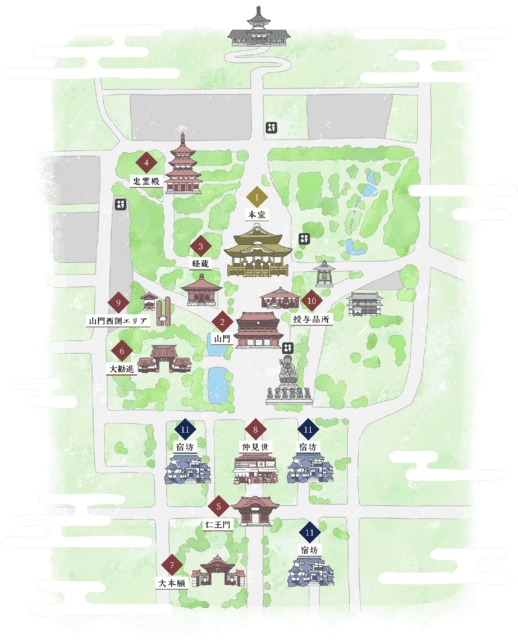

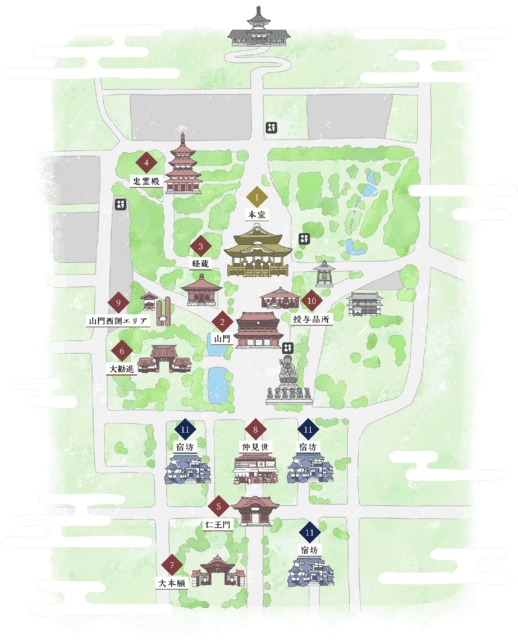

駅から10分ほど、結構な坂を登っていくと善光寺の「仁王門」の前に出ます。

山門をくぐると、高い柱(高さ約10m)がそびえています。

本堂建立(宝永4(1707)年)の際、松代藩が普請奉行(造築などを司る奉行)にあたった縁から、毎回市内の松代町から『回向柱(えこうばしら)』が寄進されて本堂前に立てられるのだそうです。

回向柱は、『前立本尊』の右手の中指と“善の綱”で結ばれ、柱に触れる人々に“御仏”のお慈悲を伝えるとされています。

そこで、大勢の参拝者が列をなして「回向柱」に手を触れています。

この作法が厳しくて「手のアルコール消毒→片手で回向柱に触れる→アルコール消毒」を警備員の人が連呼していました。

これは、善光寺が立てた武漢肺炎感染対策で「柱の表面にウイルスの活動を抑えるとされる光触媒剤を塗った他、回向柱に触ることができるのは、1人1面のみ」という訳の分からない基準のようです。

例年なら抱き着く奴がいたんですかね、馬鹿々々しい。『前立本尊』のお利益で、クラスターは絶対発生しませんぐらいのこと言っちゃえばいいのに。

ゴールデンウイークには、山門まで列ができていたそうです。

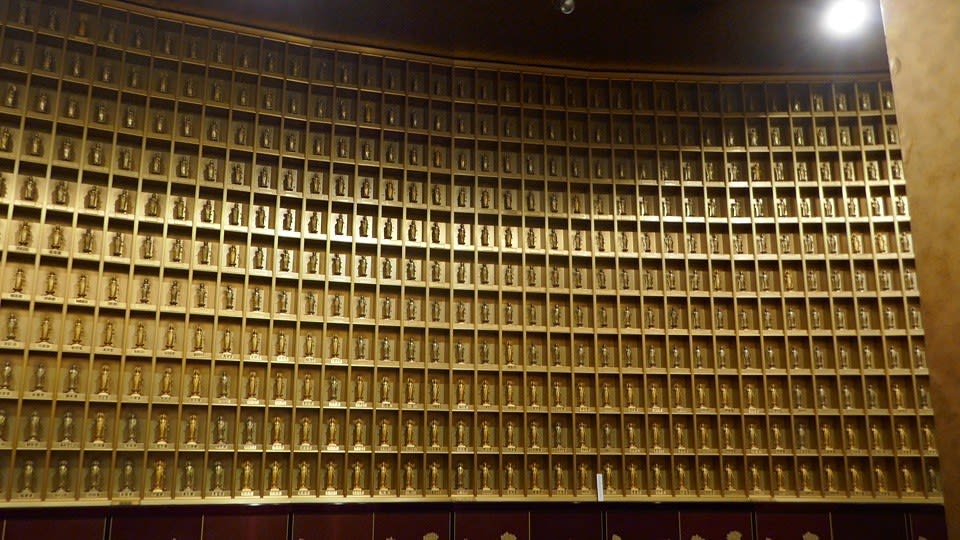

そして本堂に入って、『前立本尊』を拝み(お焼香のように、線香をたいて拝みます)、その後「お戒壇巡り」をします。

「お戒壇巡り」は、善光寺本堂の奥にある、御本尊の真下を通る真っ暗な通路。暗闇の中を進み、途中の「極楽の錠前」を探って触れることで、御本尊と直接ご縁を結べると言われているそうです。

前に来たときは、本当に真の闇で、ディズニーランドのスペースマウンテンさながらのアトラクションだったのですが、安全を考えたのか薄明りがともしてありました。

かつ、感染対策で1時間に1回、中を消毒するとかで、結構待たされた上の入場となりました。

その間に、すっかり、そんな由縁を忘れてしまって、今回(たしか50年近く前も)も「極楽の錠前」を探り当てられませんでした。次の御開帳も来ようという話になりましたので、次回こそ頑張ろうと思います。

さて、お参りも済んだので、仲見世通りを見て歩きます。途中の案内所に牛の銅像が置かれていました。

《信心のない老婆が、さらしていた布を角にかけて走っていく牛を追いかけ、ついに善光寺に至り、のち厚く信仰したという話》から「牛にひかれて善光寺参り」という「思ってもいなかったことや他人の誘いによって、良いほうに導かれること」のたとえとなったとか。

「八幡屋礒五郎」の七味唐辛子の店 すごい人だかりです。

「御本陳藤屋」は、江戸時代から前田家藩主が常宿だったらしい。今はイタリアンレストランになっている。

善光寺郵便局 景観を壊さないようになっている。

小布施が本店の「栗菓子 竹風堂」で甘味をいただくことに。「マロンアイス」に「栗あんみつ」をいただきました。これが、どちらも絶品でした。あんみつの蜜は、栗を漬け込んであって、栗の風味がしみ込んでいて濃厚でした。

と時間をつぶしていると、小布施行の電車の時間が迫ってきてしまいました。

慌てて、再び善光寺下駅に向かいます。坂道から見る山並みが綺麗でした。

こんどやってきた電車は、東京メトロ(旧営団地下鉄)日比谷線で活躍した03系。2020年(令和2年)に「3000系」として導入されたもの。

善光寺下を出ると、電車は地下から地上に出て、長野らしい田園風景が広がります。

途中、須坂の駅には車両基地があって、いろいろ留まっていました。

目的地、小布施駅は観光地らしく小奇麗な駅舎でした。

駅構内には、2012年(平成24年)に、全ての運用から退いた「2000系」が展示されていました。

昭和32年に製造された長野電鉄オリジナルの特急形車両。長野電鉄の看板車両として半世紀に亘り運行してきたそうです。

車両の中まで見学できたようなんですが、ちょっと近寄りがたい雰囲気(整備中みたいな感じの場所)で、外観だけで我慢しました。

小布施は、長野で最も小さい町ながら、観光客の姿が絶えない人気の旅行先となっているそうです。

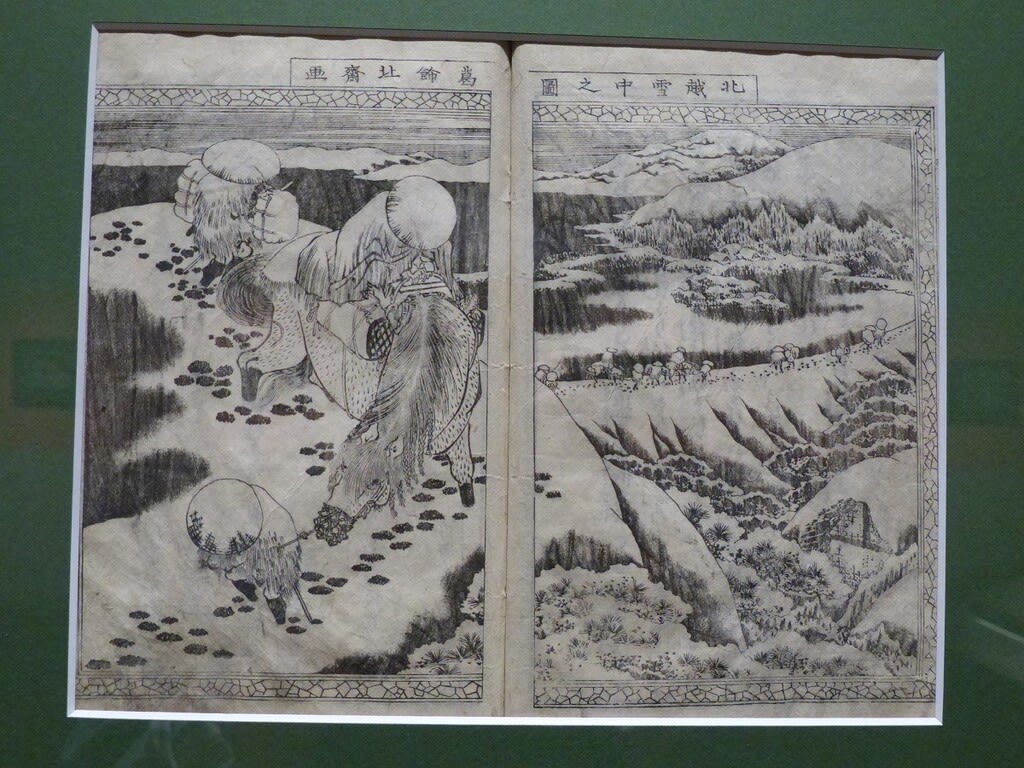

綺麗に整備された街並みを見学しながら、葛飾北斎の肉筆画や版本、錦絵などが展示されている「北斎館」を目指します。途中、600年の歴史を持つという「小布施栗の和菓子屋」が点在しています。

「栗と北斎と花のまち」と言われる所以です。

将軍への献上品とされた「小布施の栗」から始まる経済発展により、多くの豪商・豪農が生まれ、幕末の豪商、高井鴻山の招きで葛飾北斎は小布施に来たのが縁だそうです。

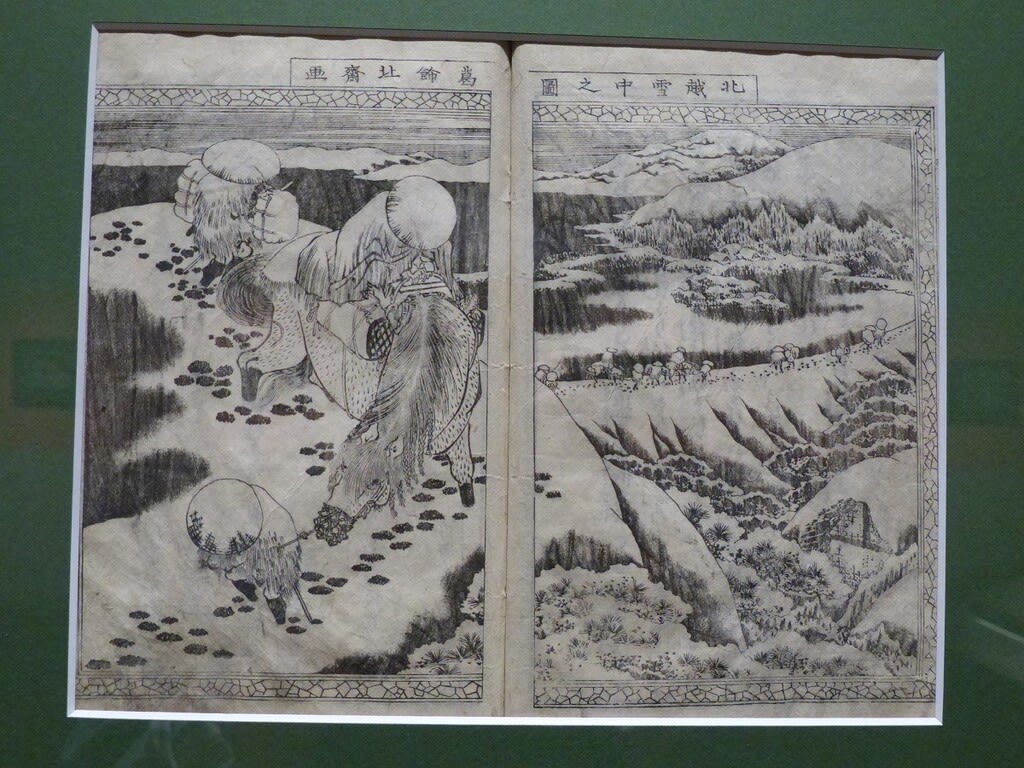

晩年の傑作として世界的に評価も高い「八方睨み鳳凰図」や「龍図」「鳳凰図」「男浪図」「女浪図」などがここで生まれたとのこと。

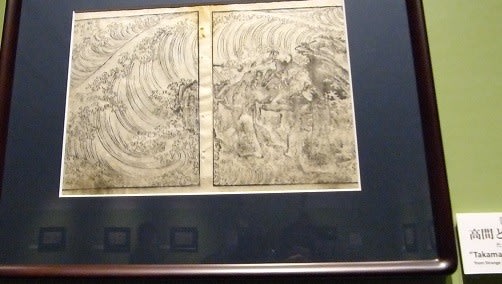

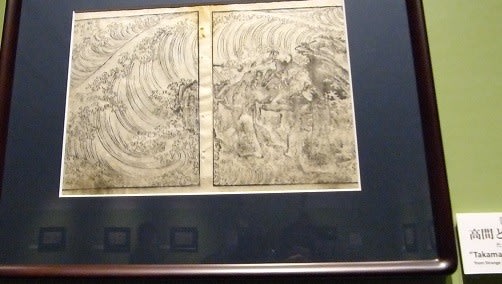

「男浪図」

館内の展示を見てびっくりしたのが、水の表現など、まるで、レオナルド・ダ・ビンチのデッサンを見ているような錯覚を覚えたことです。

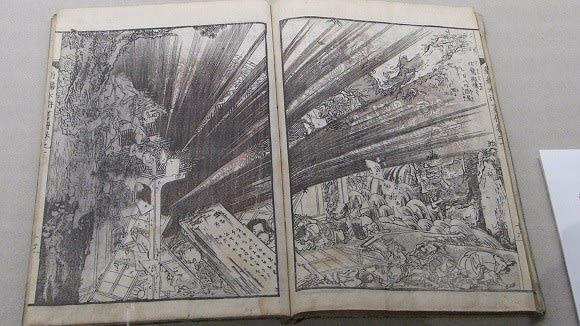

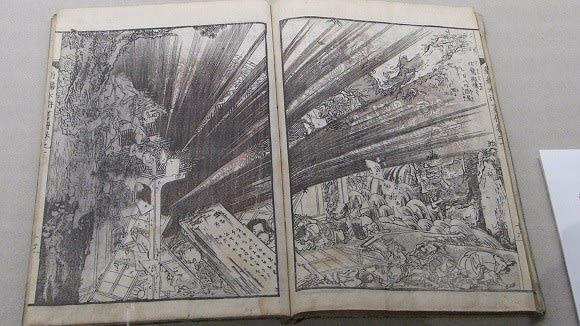

この光の表現の斬新なこと!! 水木しげるの背景は、絶対、北斎の影響ですね。

そして、この絵に至っては、日本画の表現にはない立体表現が取り入れられているのです。

北斎は、非常に研究熱心で、西洋絵画の研究もしていたようです。

この一瞬を切り取った表現なども、写真などの表現効果を研究した結果なんじゃないでしょうか?

とにかく、世界に誇る天才画家だったといえるでしょう。ゴッホやゴーギャンなどが影響を受けたのも分かりますね。

「北斎館」を出て、来た道と違う道を通って駅に向かいます。

途中の「いろは堂」で「おやき」を買いました。

さて、事前の計画では、このあと北斎の自筆天井画がある「岩松院」へ行く予定だったのですが、歩くと30分ぐらいかかるようだし、小雨も降り出したので、予定を繰り上げて長野駅に戻ることにしました。

「八方睨み鳳凰図」

特に、特急「ゆけむり号」と特急「スノーモンキー」の車両を混同してしまい、「スノーモンキー」が旧小田急ロマンスカーと思ってしまい、それなら14時台に繰り上げたほうがちょうどいいと思ってしまったのも、予定変更のきっかけでした。

小布施の駅に着くと、ちょうど湯田中行き旧小田急ロマンスカーが停車していました。

小田急電鉄で使用されていたロマンスカーの10000形「HiSE」を無償で譲り受けた車両だそうです。

よし、「これに乗って長野に戻るぞ」と、この時も信じていました。

対向ホームには、長野電鉄の鉄道むすめ「朝陽さくら」のラッピングがされた8500系が止まっていました。

名前の由来は、「朝陽駅」と北信五岳が見える「桜沢駅」からだそうです。

ロマンスカーは湯田中へ向けて行ってしまいました。車内ではお弁当を広げている人が多かったです。

さて、長野駅方面の特急が入ってきて、びっくり!!

朝見た「成田エクスプレス」の車両でした。なんという勘違い!!

まあ、ロマンスカーは写真には撮れたからいいか。ということで、一路長野駅に向かいます。

車内で、先ほど購入した「おやき」を食べました。「野沢菜」と季節限定の「あざみ」。塩っ辛くなく、ちょうどいい味でおいしかったです。あと「粒あん」もよかったですよ。

長野駅へは、特急だったのでずいぶん駅を省略して早く着きました。これが、乗ってきたNEXです。

となりは、先に出て行った「鉄道むすめ」ですね。

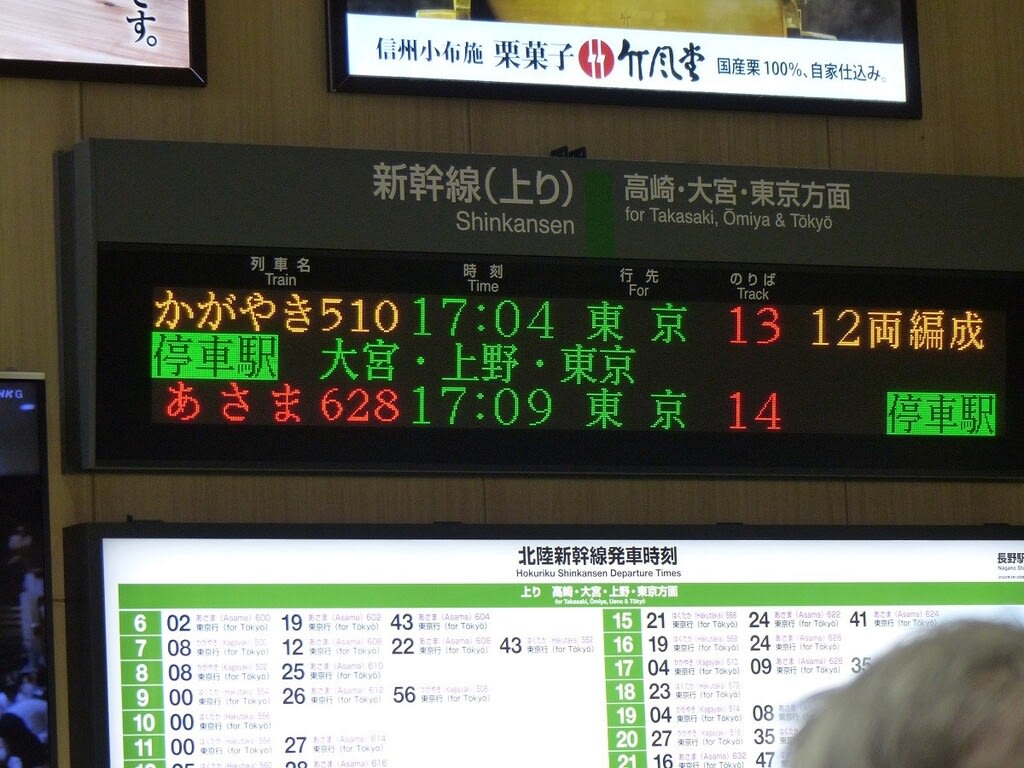

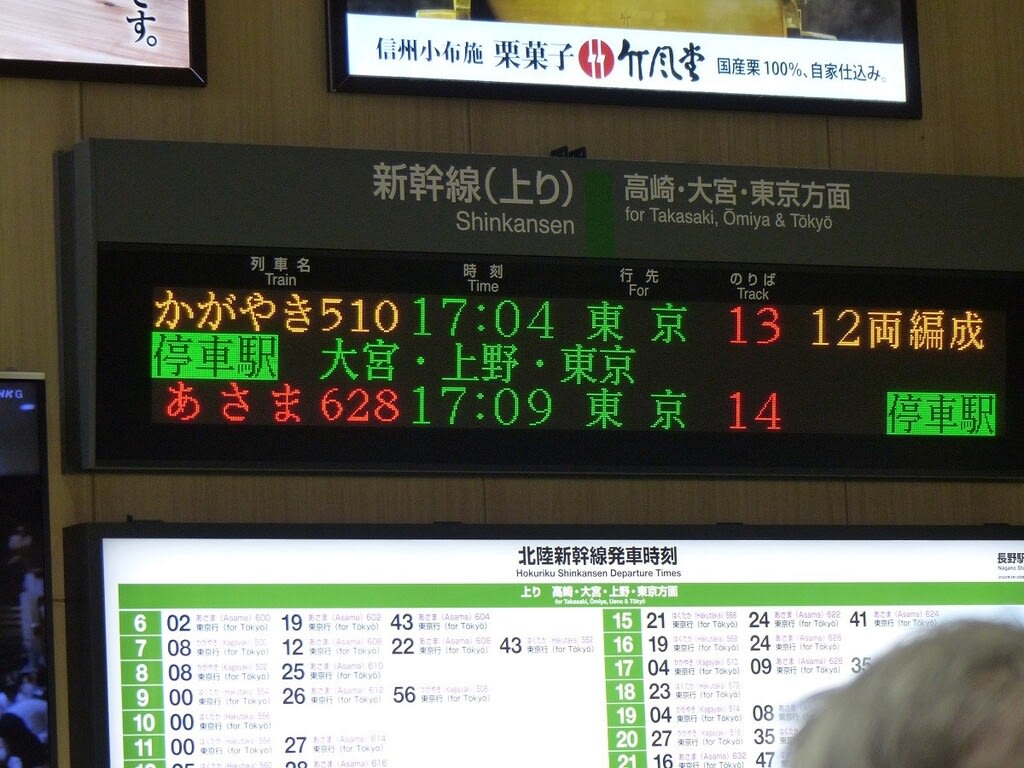

さて、今回の旅行日程もすべて終了し、東京に向かいます。

今回、3度も乗ることになった W7系(E7系)が入ってきました。

車内では、長野駅で買ったお弁当を食べて、夕食としました。

今回、全体を通じて食事が貧弱だったのですが、かわりに胃腸の調子は良かったです。オーバーカロリー、オーバーファットの食事はやっぱり体にこたえることが分かりました。

1時間半で無事に東京駅に着きました。東京はラッシュの時間。やっぱり東京はすごい人の数ですね。

こうやってブログにまとめてみると、2泊3日の旅は、やっぱりすごい情報量だということが分かりました。少しは 見聞を広め、精神的に成長し利口になったかな?

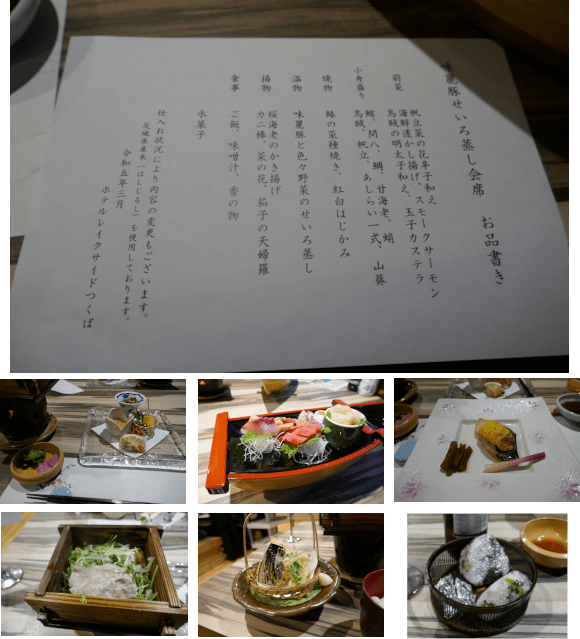

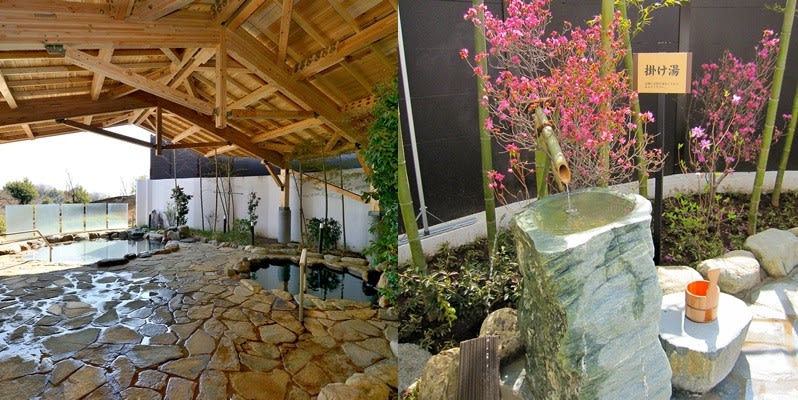

写真はイメージです。

写真はイメージです。