【BEHIND THE SCENES】いわきFC vs 清水エスパルス|明治安田生命J2リーグ第39節

で試合終了後、田村監督が闘いを終えた選手たちに語っていた言葉が印象的だった。

(実際の動画は上記を参照)

「本当にこんだけ来てくれたお客さんがどう思ったか分かんないけど、

(そして)今おれがそういう風に言ってその言葉(みんなの心に)入んないかも知れないけれども(オレは、全然)誇らしく思う。

最後までファイティングポーズを取ってやったということ。それは監督のオレがそういう風に(舵を)切ったから、それをやってくれたということに感謝している。」

この言葉に深く共感した。そして、ファンの中の多くの人はこの監督の言葉と共にあって、応援を続けてきたし、これからも応援をしていくと思う(少なくても私はそうだ)。

思えば、田村監督は「勝ちいく」「点を取りに行く」と、今節だけでなくずっとそう言い続けてきた。

90分走り続け、諦めない、倒れない。

「魂の息吹くサッカー」

①選手の平均年齢も23才ちょっとの若さにふさわしい言葉だし、

②できたてのいわきという地域に根ざして成長しようとするチームだし、

③私たちいわき市民にとって一緒に成長していく身近な地元のJチームだ。

④加えて、年配の方(パートナーとご一緒だったり)でスタジアムに足を運ぶ方の多くは、子どもや孫のような気持ちで、選手たちの成長を応援しているという雰囲気があるのではないか?友人のサポーターが言っていた。

⑤また、横浜FC主催の親善マッチでは、いつもの応援団がいない代わりに、子どもたちの声のリードでスタジアムが応援チャントを唱和する一幕もあった。キッズたちもその親の世代と一緒にスタジアムに来る習慣ができはじめている。

いわきFCは、本当の意味で私たちいわき市、浜通りのチームになりつつある。

そんな風に感じた。

を読み始めた。

なんだか、長年の疑問が「溶けて」きそうな気がしている。

『レヴィナス・コレクション』

の文庫を手にしてから、折に触れて何度もページを開いて読もうとはするのだが、とにかく読めなかった。

もちろん、難しい哲学者の、とくに主著と呼ばれるようなものは素人には全く歯が立たないことの方が多い。

解説書を読んで、本人がさほど力を入れていない小著を読んで、書簡を参照して、(自分が幾分か理解でき始めたと思われる)別の哲学者の言葉をヒントにして、ジワジワと理解していくしかない。

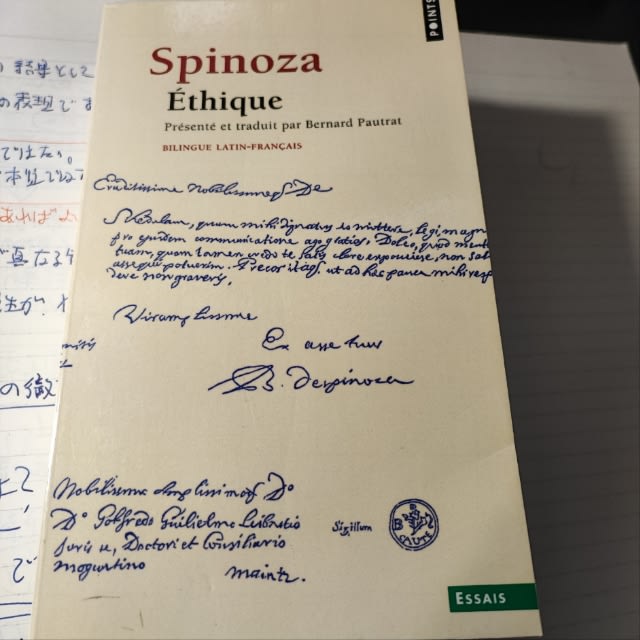

お気に入りのはずのスピノザの『エチカ』でさえ、いろいろな先生の講座を受講し、論文を読み、解説本を並べ、たくさんのスピノザ批判を後追いしながら、ようやく面白さを感じてきたのだ。

だが、数あるスピノザ批判の多くは(当然ながら)近代以降の文脈からのもので、腑に落ちるにせよ、突っ込みどころはそこじゃねえだろうと思うにせよ、あるいはそうだね、そこはスピノザの弱いところかもね(17世紀だし)みたいなこともあるにせよ、まあ理解しやすい。

一つのものの見方をある程度体得して、自分のものの見方が「変換」される体験をくぐると、三つ目以降のものの見方についての理解のしやすさが「変化」する。そういうことを学んだような気がする。

たとえていえば、全く別のOSについて勉強することによって、自分が今まで思考してきたその思考を走らせている自分のOSについても認識できるようになるというようなことだろうか。

ところが、レヴィナスについてはそれがうまく行かなかった。

たとえばフーコーはあの大著が読めない、デリダの考え方の大枠は理解できても、テキストが本当に読めない、ということはある。カントの3批判、解説を読んで分かった気になっているとか、ホッブズのリバイアサン、途中で挫折したままだ、とか、そういうことは素人の自分にとっては当たり前のことだ(残念!)。

文学作品なら、ある程度商売だから無理にでも読み切るということはある。

大江のだらだらながい小説でも、100ページまで乗りきれば面白くなる、と思って読めたし、その経験は(順序はぎゃくなのだろうが)ガルシア・マルケスの読破にも役に立った。苦手なドストエフスキーでも、大人になってから(遅い!)修行だと思って読んだりもしている。そして、文学作品はどんなに読むのが難しくても、読んでみればそれはそれで面白い。

ところが、レヴィナスは全く違う。

根本的に、何がなんだか分からないままなのだ。

「顔」とか「他者」とか、何かに取り憑かれたようなこだわりが尋常でないものを感じさせられるキーワードがそこにあるのに、何か今ひとつつかめない、もどかしさを覚える。

スピノザと「OS」が違う、というのは分かる。

そして、よく分からないけれどスピノザ批判の論調はきわめて厳しい。

ここを理解できるようになりたい、と思いつつ何年もそのままにしてきた。

この熊野純彦さんのレヴィナス論は、それ(読めなさあ・分からなさ)を「手触り」から説き起こしてくれるような気がしている。

レヴィナスは、弟子に対して

「問題はこうです。<自分が存在していることで、ひとはだれかを抑圧しているのではないか>このようにして、まさにそのとき、じぶん自身のうえに安らい、<私>は存在するという同一性のもとにとどまりつづけていた、自己同一的な存在者が、じぶんには存在する理由があるのだろうか、と自問することになるのです。」

と語っているという。

なんと受動的というか強迫的というか、とにかく自己と他者の関係を極限まで突き詰めようとする身振りが見えてくる。

熊野純彦さんは、それを丁寧に丁寧に解きほぐしながら説明していく姿勢を止めない。

ありがたいことだ。

ホッブズが発明した「コナトゥス(自己保存の傾向性)」という概念を根本的に問い直すのがレヴィナスだという説明も、腑に落ちる。

そうか、そりゃホッブズを継承しつつある面で書き換えながら思考していったスピノザにもこの「コナトゥス」を称揚する姿勢は間違いなく顕著に存在する。

合わないわけだ。

レヴィナスは、徹底的に世界と自己の隔たりにこだわり続ける。

もちろん、意識以前の欲求の享受レベルでは、そんな隔たりを動物と同様生まれたての子供は感じてはいない。

しかし、動物ならぬ人間が「生きる」ということは、その世界と自己の隔たりおよびその結節点となる身体の関係について、向き合い直し、捉えなおしてこそ、初めて成立することに違いない。

本当は英語の対訳本だともう少しわかりやすいんたが(苦笑)。

YouTubeのCAUTE(哲学語学チャンネル)で、

スピノザ関連文献26冊【スピノザ語り】

というコンテンツがアップされていて、とても勉強になった。

スピノザに関心のある方はぜひご覧になることをお勧めしたい。

ただ、その中で気になった点、というか、自分でちょっと立ち止まって考えてみたいところがあったので、メモ代わりに書いておく。

反論とかつっこみとかいうほどのことではない(このCAUTEさんの動画は他にもラテン語で読むエチカなどありがたいコンテンツがあって、ありがたいと感じています)。

書いておきたいことの一つは、講談社現代新書から出されているスピノザ本3冊についてのコメントだ。

上述の動画子は、三冊を比較してこう評価する。

----------------------

吉田量彦『スピノザ』

分量も一番充実しており、伝記的側面に強い。もう一つの特徴としては(光文社の新訳を出しているだけあって)『神学政治論』についての記述が充実している。その分主著『エチカ』の言及部分が他の2冊に比して少ない恨みがある。

上野修『スピノザの世界』

ほぼ全編『エチカ』について論じてあり、あくまでテキストに則した上で、それでもなお上野の解釈ワールドが展開されている。『エチカ』について、あたかもテキストがテキストを論証していくという、きわめて奇異なスピノザテキストの本質に迫っている。

(テキストがテキストを論証していくというのは動画子が推薦していた上野修の別の本『哲学者たちのワンダーランド』から読みとったことをここに重ねてみた表現です、念のため)

國分功一郎『はじめてのスピノザ』

分かりやすい。しかしこれはドゥルージアンのスピノザ。國分さんはドゥルーズで(によって?において?をとおして?)スピノザを読んでいるのではないか。それならばドゥルーズで良くない?と思ってしまう。

-----------------------

ざっくりの印象で書いているので、詳しくは動画を直接参照してほしいが、この違い、興味深い。指摘の限りでは、その通りだなあと思う(國分スピノザについては後で少し書くが)。

私もこの3冊の比較はぜひしておきたいところだったので、この機会に蛇足ながら付け加えておきたいと思ったことを以下に書く。

所詮素人の感想になるが、新書はまあ非専門家だが興味を持っている大人に向けられたものだろうから、重ねて批評してもバチは当たるまい。

(ここからはCAUTE(哲学語学チャンネル)さんの話ではなく、自分が読んだ感想です)

まず一点目。

吉田スピノザで、納得できない部分がある。

それは、P326の、この部分だ。

(引用開始)

「理性には本来的に、ものごとを何らかの永遠の観点の下に置いてとらえるという性質が備わっている。(第二部定理四四系二)

これは逆に言えば、その時その場で出くわすものごとをその一回性のまま丸ごと理解することは、そもそも理性の働きの埒外、想定外にあるということでもあります。人間の理性とは本質的にそういうものであり、まただからこそ、あまりにも一回性の高い出来事に直面した時には意外なもろさを露呈してしまうのです。二〇一一年に起きた東日本大震災とそれに続く原発事故の際、財界関係者が口々に「想定外」という言葉を連発して責任逃れを試みていましたが、あれはある意味では、理性に内在するこうした構造的限界を素直に露呈した発言とも考えられます。(P326)

(引用終了)

「東日本大震災とそれに続く原発事故」というものが、吉田にとって大した深い意図はなく、一回限りの予想外の出来事のセンセーショナルな例として挙げられたに過ぎないのかもしれないが、これはちょっとどうだろうと首をかしげざるをえなかった。

当時の財界関係者が、理性の知における「想定外」を素直に口にしていた、というのは相当程度ナイーヴな認識ではないか。単に自己の立場を正当化しようとする「感情」や「偏見」の知、つまり第一種認識のレベルの言説として捉える方が妥当じゃないかなあ。スピノザ好きの一人として、彼らに感情を乗り越えて共通認識に至ろうとする「理性の知」を当てはめるのはどうかと思うよ。

また吉田はさらにここに続いて、スピノザの言う理性の知(第二種認識)は、

「要するに、一発食らってからでないと作動しないのが理性なのです」(P327)

とも言っている。あれ、スピノザはそんなこと言ってたっけ?という疑問が湧いてきた。

上野修の『スピノザの世界』國分功一郎の『はじめてのスピノザ』を読んでいて、こんな風にえ、それってスピノザの言ってることだっけ?というところには全く出会わなかったので、ちょっと気になった。

果たして東日本大震災と原発事故を並べ、その上にひとしなみに「理性に内在するこうした構造的限界」という枠組みをかぶせるのが果たして妥当なのかどうか。

福島に住む者として不快であることはおくとしても(苦笑)、ちょっとスピノザの第二種認識の説明として微妙なところではないか。

まあ、専門家が哲学をもて遊んでいる分には目くじらを立てる必要もない。

だが、本気で一回性の現実には受け身になるしかない、と考えているというのなら、もうちょっと謙虚に、もっとつまらない例でも挙げてお茶を濁しておくべきだった、とあえて言っておく。

CAUTE(哲学語学チャンネル)でも吉田スピノザは『エチカ』が弱いと指摘しているし、吉田自身もその旨述べているので、むしろ吉田エチカは、充実した伝記的な記述と『神学・政治論』および『政治論』(岩波文庫では『国家論』)中心に読むのが妥当ということだろう。

吉田量彦氏の光文社文庫刊の『神学・政治論』の新訳は、労作であり、ありがたく勉強させてもらっているということも付け加えておく。

次に、上野修の『スピノザの世界』について。

これは『エチカ』の持つ、あられもない「異様さ」を素人にも分かるように平易にかつやばさが伝わる記述になっていて、改めて久しぶりに今回読み返して上野スピノザの魅力を再認識した。

『デカルト、ホップズ、スピノザ』でも、『哲学者たちのワンダーランド』でもそうだが、上野修スピノザを読むと、スピノザの発想というか、國分氏が指摘するOSの違いというか、その特殊性がぐっとこちらに迫ってくる。

YouTubeには他に、上野修の最終講義が3本に分けられてアップされている『大いなる逆説スピノザ』も参考になる。

徹底した合理主義の究極ともいうべきスピノザの提示する哲学が、内在神というかこの世界そのもの、現実そのもの、自然そのものが神であってその外部はないというある種狂気にも似た「正気」をこともなげに語る異様さを、上野スピノザは私たちに共有させてくれる。

あられもない「正気」としての「真理」が、人びとに怖れられる機微がよく分かる。

『エチカ』を読むならまちがいなく必読の入門書、だろう。

さて、三番目に挙げられている國分功一郎『はじめてのスピノザ 自由へのエチカ』は、CAUTE(哲学語学チャンネル)においては、「ちょっとなあ」というスタンスで紹介されている。

國分功一郎がドゥルージアンであることを指摘しつつ、だったらドゥルーズを読めばいいじゃん、となってしまう、という微妙な評価だ。

ここにはちょっと異論がある。

友人に貸してしまったので今手元に本文がなく、増補前のNHK100分de名著のテキスト『エチカ スピノザ』の最後から引用するが、そこにはこんなことが書かれてある。

「哲学を学ぶ際に一番重要なのは、哲学者が創り出した概念を体得し、それをうまく使いこなせるようになることです。たとえば、組み合わせとしての善悪の概念を使って物事を判断できるようになる。必然性としての自由の概念から教育について考えてみる、そんな風にして概念を使いこなせるようになることこそ、哲学を学び、哲学を身につけることなのです。

(中略)

哲学が研究の場に閉じ込められるようなことは断じてあってはなりません。哲学を専門家が独占するようなことも断じてあってはなりません。哲学は万人のためのものです。」

つまり、『はじめてのエチカ』(100分de名著が元になっている)は、そういうスタンスで書かれている。万人のための入門書、だろう。

であるならば、「哲学を専門家が独占するような」ことからこの本がどれだけ距離を取れているのかいないのか、がまず問題にされてしかるべきだし、ドゥルーズ云々を言うのであれば、國分功一郎の書いた『ドゥルーズの哲学原理』と、この後に書かれた岩波新書の『スピノザ 読む人の肖像』との関係を踏まえた上で、はたして「ドゥルーズを読めばよい」のかどうかを判断するのが妥当なのではないか、と思われる。入門書として、國分スピノザが果たした役割は大きいと思うなあ。

國分功一郎氏自身、岩波新書版の後書きでも、自身の読みがドゥルーズから一歩前に出られたのかどうか、という点について触れていた。「読む人の肖像」という言葉自体、モノグラフィーをよく書いたドゥルーズと、デカルトの読み手でありかつ聖書の読解者でもあったスピノザを重ねた視点の提示という意味も当然含んでいるはずだ。

「読むこと」によってテキストを脱構築していくスピノザ。その上で出会い得るスピノザの姿、については、『スピノザ 読む人の肖像』を改めて読みつつ論じなければならないだろう。

こんなことを私が言うのも口幅ったいが、國分功一郎氏の著述は、いわゆる専門家には割と受けが悪いという印象がある。まあ、専門家集団からしたら、いろいろ言いたいことがあるのだろうということも想像に難はくない。

でも、たとえばネグリのマルティチュードとか、もはや(確信犯的)誤読に近いともいえないこともないだろうし、さまざまな読まれ方が展開されるのが「難解なスピノザ」の真骨頂でもあろう。

國分功一郎さんの「熱い」、ときには暑苦しいかもしれないまでの「侠気(おとこぎ)」を、そのテキストにはいつも感じてきた。

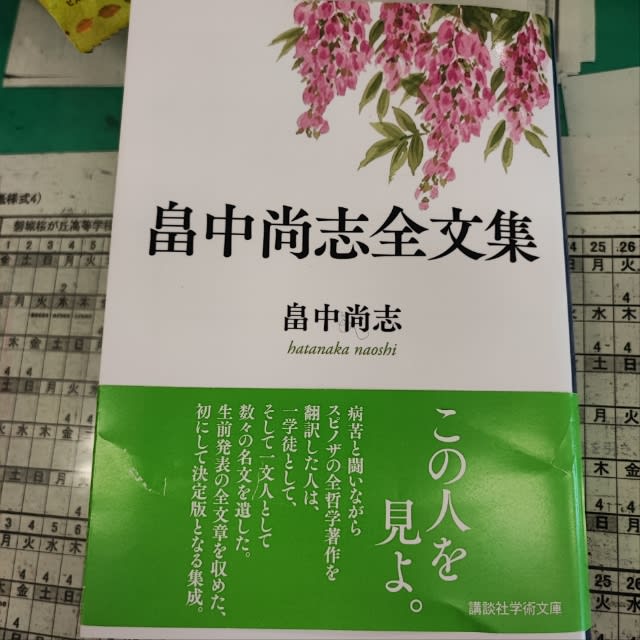

『はじめてのスピノザ』だけではない。『中動態の世界』では学問領域を超え、「概念をつかって物事を判断する道具」として、つまりは医療や福祉の現場で評価される重要なテキストとし、て広くうけいれられてきたし、『畠中尚志全文集』では畠中尚志に対する敬意の深さ、また学問上の恩義について、ぐっと迫ってくるものがあった。

スピノザを専門とする学問がわのヒトは、スピノザの圏域から離れようとしない。テキストクリティークとしてまあ当然といえば当然ともいえる。

だが、スピノザはスピノザの語る圏域のみを世界と呼んだのではなかったはず。この世界、この現実こそが唯一の実体であるとするなら、スピノザ的理性は、狂気の淵に沈む必要もなければ、原発事故にことさら「予想外」といって驚いて見せる必要もない。その理性が「異端」と呼ばれることは理解できるが、上野修のいうクリアな異端さ、國分功一郎のいう「必然性としての自由」、それを単なる逆説として扱う必要はないのでは、とも思う。

結論は、スピノザに興味がある人は3冊とも座右に置こうという話に落ち着くわけだが、その先にいくとすれば、

CAUTE(哲学語学チャンネル)

が紹介している、26冊のスピノザ関連書に駒を進めるのが吉、だろう。

アナーキズムのところ、とくに楽しかった。

アナーキズムにも規範はある。でも上からじゃだめ。

って栗原康に言及した話ね。

アナーキズムの指標としてのスピノザ、とりあえず共感!

CAUTE(哲学語学チャンネル)のYouTube氏には、機会があればぜひ『スピノザ 読む人の肖像』のコメントもしてほしい。

最後に木島泰三さんの『自由意志の向こう側』と『スピノザの自然主義プログラム』の二冊は、セットでスピノザ研究の学問領域の側から、こちら素人の側にきちんとボールを投げてくれているのが分かる。今は、その営為に直ちに応答するだけの力がないのが残念だが、それはまた別の機会に。

ミュージカル映画『イン ザ ハイツ』を観た。

大ヒットしたミュージカルの映画化なのだという。

中米からの移民たちが住むニューヨークの街区で、そのコミュニティで展開する様々な喜怒哀楽が適切に過不足無く組み合わされてよく練られたミュージカル映画になっていると感じた。

何より、この音楽が素晴らしい。ミュージカル映画は、やっぱり常に音楽が凄い。そうじゃないとミュージカル映画にはならないんだろうなあ。ブロードウェイのなんたるかも知らない素人がいうのもなんだけど、アメリカの映画のいいところはこーゆーところなんだろうと思う。

差別の問題の扱い方とかは、ネットを見ると不満が渦巻いてもいるみたいで、そうかあ、(様々な出自の人たちの構成比が現実を反映していないとか)物語を作るにも、リアルに作るにはいろいろハードルが高くなってるんだなあ、とは思った。

その批判は批判として、そして、さしたる盛り上がるストーリー展開もないといえばない、として、それでも私にとってこれはとってもステキなミュージカル映画の1本だった。

主演の男の子がどうしても長友に見えてしまうという点を除けば、ね(笑)。

仲間内で話題になったのは、あのおばあちゃんの人生を、たった1曲で済ませてしまうのは勿体なさ過ぎじゃないか、って点。

もし可能なら、彼女の人生にもう少し焦点を当てても良かったんじゃないかな。

ミュージカルの群像劇だから、あんまり難しいことを言わずに楽しむのが吉かと。

いろいろな人生がこの街区には詰まってるっていうだけでも、観るに値する一作。

これはDVDならずとも、CDを買いたくなる映画でした。

いまなら、Netflix、あるいはAmazonPrimeなら300円ぐらいで観られますね。

よろしかったらぜひ。