イベントの詳しい趣旨・内容は、下記(エチカ福島を共同でやっているメンバーのブログです)まで。

フォーラム福島で、

を観てきた。

たくさん涙を流しながら見た。

小学校で亡くなられた児童の遺族の方々の、

「本当の最後の様子を知りたい」

「他にも津波被害を被った学校はたくさんあるのに、大川学校なぜ子どもたちが亡くならねばならなかったのか、その本当の理由が知りたい」

その真っ当な願いと、当時の校長(出張に行っていて無事だった)・市教委・石巻市長などの態度との間にある、おそろしいまでの乖離に言葉を失った。

短くない教員経験をそこに重ねてみると、校長出張時に起こった大災害に対応する場合、教頭がリーダーシップをとる必要があるだろう。

とくに、教務主任の先生をはじめ先生方の中には山に避難すべきだと主張していたというし、映画でも、子どもたちの中でもそういう声は出ていたのではないか、というシーンもあった。

それなのに、50分近く経っても山への移動ができなかったのは、管理職の制止があったとみるべきだろうと容易に推測ができる。

そのことを、アフタートークに来てくださったご遺族の方に問いかけたところ、

たしかにそういうこと(教頭が山へ移動する決断をしなかったということ)はあるだろう。

ただ、教頭が誰の指示も仰がなかったのか、と考えた場合…………

というお話もあった。

なるほど、と腑に落ちた。

本当のことは裁判でも十分には明らかにされていないのだ。

学校は子どもたちが命を落とす場であってはならない、という判決のことばは重い。

自分は果たしてそのことを十分に考えて生徒と向き合ってきたのか、といえば決して十分ではなかったといわざるをえない。

自問しつづけなければならないことはたくさんある。

だが、それにもまして、誠実さのかけらもなく、また信頼を前提としない当時の校長、市教委、市長、そして第三者検討委員会のそらぞらしい(と私には感じられる)応対の全てには、心が凍えた。

裁判記録は別にまとめられていると聞く(書籍化されているとのこと)。

映画の最後の部分、もしこの画期的な判決がなければ、大震災によってこれだけ多くの方々の命が奪われたのにもかかわらず、そのことの意味や原因が十分に問われることなく終わってしまう、ここから初めていかなければならない、という記者会見の言葉が身体に染みてくる。

弁護士の方々が繰り返していた「困難な裁判だ」という言葉の重さも改めて厳しいものだと思わされる。

「本当は裁判なんてやりたくない」

という遺族の方々が口にする言葉もまた、深く、重い。

とうてい受け止めきれないが、忘れないために当日のまとまらない感想をとりあえず書いておく。

は市教委か校長に打診をする

岩田靖夫『神なき時代の神』を読む

を読んだ。

レヴィナスは、近年ケアのシーンで参照されることの多い哲学者、との印象がある。

他方、スピノザを批判しているということでも名前は出てきている。

もう一つは「他者論」というか絶対的な他者についての論(そこにユダヤ教の思想が加わる)、というイメージもある。

今回、ケアにおけるレヴィナスという理解の目標は一つありつつ、また遠回りしてスピノザのコナトゥスとレヴィナスの関係の論文(河村厚氏)を読んだところからの興味もあり、ちょっと手に取ってみた。

今回のレヴィナスの本丸は主著の一つ『全体性と無限』を小手川正二郎さんの『蘇るレヴィナス』をガイドに読んでみるということ。

そしてそこからさらに『個と普遍 レヴィナス哲学の新たな広がり』の第二部「レヴィナスとケアの倫理」を理解しようというもくろみもある。

その上で、自分はなぜスピノザが読みたいのか、って話になればいいのだけれど、どんどん遠回りしていく気も、する。

岩田靖夫氏のレヴィナス論は、二つの軸に拠っている。

一つはキルケゴールの神様のいる方の実存主義からの切り口。

もう一つはユダヤ教における苦難というか、シビアな神様の絶対他者との関係。

私にとってはとても興味深かった。

ただ、キルケゴールの話はいちおう実存主義の早わかり的には理解できるけれども、ユダヤ教の記述についてはへーそうなんだー、と読むしかないので、ちょっとこのエッセイ風の岩田氏の文章では、レヴィナスの勘所というより、岩田氏の読解というか積み重ねられた深い理解の様子、が見えてくるということになりそうだ。

勝手な理解の範囲で言えば、第二次世界大戦の全体主義によるユダヤ人虐殺を辛くも生き延びた著者にとって、他者、そして他者の顔と向き合うという主題は、存在とか自己とか認識とかいった西欧哲学の形而上学を切り崩して戦いながら思考する必然があったのだろう……と推測する。

その厳しさ、激しさは簡単には想像できない。

ただ、『全体性と無限』を読み始めてみると、佐藤義之氏『レヴィナスの倫理』や岩田氏のこの本は、私にはまだ早い、という感じもしてくる。レヴィナスはキレイに説明されるだけじゃ足りない、って熱い感じが本文の中に渦巻いている感じがする。自分でレヴィナスを読んでみるってことも必要だなあと。

ちなみに、先達から勧められている熊野純彦『レヴィナス』岩波現代文庫

は、一度通読したはずなのに、ほぼ覚えていない(苦笑)。

もう一度おさらいもしておこうかな。そしてこの作業が終わったら、「倫理」についてもなんか勉強しないといけないかなあ。

読む本は無限に湧いてきますね。

でも、とりあえず主著の一つに挑戦したいという思いと、当面の主目的の一つである『個と普遍 レヴィナス哲学の新たな広がり』を早く読みたいので、頑張って勉強してみようと思う。

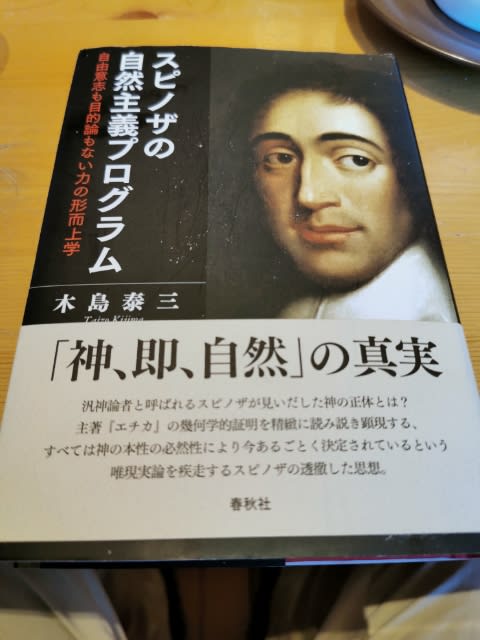

木島先生に紹介されて、

河村厚氏「『エチカ』におけるコナトゥスの自己発展性とその必然性について」という論文を読んだ。

http://hdl.handle.net/11094/10353

スピノザにおける垂直的な因果と水平的な因果のお話なのだが、これがすこぶる面白かった。

まあ、神様なんていない、と普通に考えている人にとっては、垂直的因果、なんて話をされても挨拶に困るのが当然だろう。スピノザの神は超越的な人格神ではなく、神=自然=摂理だ、なんていってみたところで、じゃあなんで「神」なんてうさんくさい語を使うのさ、となって終了かもしれない。

だが、一見逆説的な話になってしまうかもしれないのだけれど、東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所の事故によって引き起こされた「核災」についてずっとこの10年考えてきて思うのは、「倫理」について考え続けようとするとき、スピノザのような存在の肯定の仕方が根底に必要なのじゃないかということだ。

平たくいえば、人間は自分で自分を維持し、より良く生きようとするエンジンを持っているのだけれど、神ならぬ限られた資源しか持たない我々は、外的な要因によってあちらに飛ばされこちらに小突かれしながら、まあそれでも自己に固執する力、行為へと向かう力を内在的に持っている。普通は外的要因と内在的な自己保存の力の均衡の中で、なんとかやっているわけだ。

だが、それだけでは足りない。福島で起こった「核災」を目の前にするとき、誰かの「悪しき意志」によってその災害が起こった、という理路だけではどうにもこうにも収まらない思いを抱くのだ。こういうと、東電や政府の「意志」と「責任」を追及すべきときに、何を言っているんだ、と言われてしまいそうだ。

確かに、東電や政府、そしてこんな惨状をもたらすことになる原発プラントを誘致した人たちの責任を問わねばならないことは言うまでも無い。

そんな場面でスピノザの必然とかコナトゥスとか、寝言は寝て言え、と言われるのもまあ分かる。

実際いたるところでそういうことは謂われ続けている(苦笑)。

だが、考えているのは天から降ってくるような「形而上学的」な哲学の体系のことではない。むしろ、実際の場面にあって、自分の内と外でせめぎ合ったり絡み合ったりしながら力が交錯しつつ、その上で「より良く生きる努力」を諦められないというその現場にふさわしい「実践の哲学」はありえないのか?そういう疑問からついついスピノザという言葉を口にしてしまうのだ。

そういう意味で、この河村厚氏のコナトゥスについての「自己発展性」と「必然性」の議論はとても興味深かった。

こう書きつつも、「それって結局単にエゴイズムを垂れ流しに肯定してるだけで、倫理とかとほぼ関係ないじゃん。しかも自由意志はないとか必然とか、運命論かよ!」

という突っ込みも来るんだろうなあ、とも思う。

だが、とくに論文の注16,17の指摘に私は個人として希望を抱く。抱かずには居られない。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16ただし理性人にとっての「自己利益」とは受動人のそれとは質的に異なるものであり、そこからは「利他

的行為」や「社会形成」の可能性が生まれるようなものである(E/IV/35C1,37・S1,71D,Ap4)。

17 (前略)スピノザ自身は、「受動感情に隷属する無知なる者」は自己自身を知らないままに自己保存を 行っているが、「理性的人間」は自己自身を十分に知った上で自己保存を行っていると考えている(E/IV/56D)。後者の自己認識には、「共通概念」による、自己と自己以外のものに「共通なもの」、つまり自己にとって有益なものの認識も含まれる。ただし自己の「個別的本質」を真に認識するには「直観知」 を待たなければならないであろう(E/IV/D1,30,31,V/24,25D,36S)。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「直感知」の話も聴きたい!と思ってしまった。

木島先生のこの論文はとても読みやすかった。

「「 スピノザによる必然主義からの目的論批判と、その古代エピクロス主義との親近性」

「目的論批判」について『自由意志の向こう側』で頭の訓練をしていた、ということもあるのだろう。すんなり納得できた。

もちろん、ストア派と古代エピクロス主義については、木島先生の記述の範囲でしか分からないから、「へー、そうなんだ」という理解ですけど(笑)。

目的論的な思考は、今の自分にとって強く警戒すべき傾向性だと感じている。

何か外部に「善」や「悪」、あるいは「誰か」あるいは「何か」超越的な存在を措定しようとする思考は、未だに強い力を持って私たちの言葉や行為を不自由にしようとしてくる。ただ、それに対して

「自由な意志」

をもって対抗しようとしても、どうもうまくいかないような気がする。

少なくても、「個」の自由意志を措定するだけでは「倫理」は十分に語ることができない。

語りたいのは「倫理」なのだが、そこにたどり着くまでにはまた道のりが遠い。

そのワンステップとして、勉強になる。遠い道のりですけどねぇ。

木島先生の論文4本を読んだ。

スピノザにおける観念とコナトゥス1~4

http://doi.org/10.15002/00022414

http://doi.org/10.15002/00023064

http://doi.org/10.15002/00023464

http://doi.org/10.15002/00024071

1番目の論文において木島氏は

「意志と知性は 1 つの同じものである。」(岩波文庫版『エチカ』第2部定理49の系(P187)

を引用しつつ、スピノザが「決定論的な判断の意志説」を取っていると論じている。

たぶんスピノザに関心がない人にとっては、間違いなくなんのこっちゃ、ということになる。

しかし、「自由意志」に関わる幻想が未だ世の中を満たしている2022年初頭の現在、この「判断の意志」という考え方は、私の瞳にはむしろ魅力的に映る。

ただ、そこだけ拾ってみているだけでは、空中戦というか哲学的な「解釈」に関わる遠いお話に感じられる面もある。

思惟と延長、つまり思考と物体というか、精神と身体というか、その二つがどう関わっているのか、について突き詰めて考える必要があるのは間違いない。

マジンガーZのように、人間精神が身体や物質の「操縦者」というか「判断と意志」を持ったプチ神様として振る舞うという二元論的な図式を引きずっている限り、「自由意志」の問題はなかなか厄介なところをぐるぐる巡ってしまう。

倫理的、という言葉がどんな範囲でどんな事柄を指し示すのか、もはっきりとは分からないけれど、存在し続けること、行為に向かうこと、そのことを根源的に肯定すること……スピノザの哲学がそういう場面で役に立つとするなら、そこから「倫理」について考えを広げ深め得るのではないか。

ずっとそんなことをぼんやりと考え続けている。

木島先生の論文が、その辺りに光を当ててくれるのではないか、と期待しつつ、続きを待ちたい!

「しあわせになるための『福島差別』論」」

https://www.amazon.co.jp/dp/4780309395/ref=cm_sw_r_cp_apan_glt_i_FCX8K58J9NBY3SMCK5SN

という書籍がある。2018年1月に、かもがわ出版から刊行された。清水修二、開沼博、池田香代子、野口邦和、児玉一八、松本春野の六氏(それ以外に寄稿者もいる)が企画から関与し、東京電力福島第一原子力発電所の事故によって生じた様々な事柄に対して

「それぞれの判断と選択を尊重する」

「科学的な議論の土俵を共有する」

「めざすのは、福島の人たちの『しあわせ』」

(以上腰巻き惹句より)

という視点から編集された論集だ。

私は、この本を読むのが本当に辛かった。読んでいて切ない気持ちになるのだ。執筆者全員の著作を通読したわけではないが、

清水修二には『NIMBYシンドローム考』という迷惑施設とどう向き合っていくか、について丁寧な論を重ねた貴重な著作があり、一ノ瀬正樹には『低線量被曝のモラル』にみられたような多様な立場からの論考をふまえた討論の仕事もある。また、開沼博には『「フクシマ」論 原子力ムラはなぜ生まれたのか』という、中央と地方の「植民地的」関係についての考察もある。

それぞれ重要な仕事をしている三人、といっていいだろう。東京電力福島第一原子力発電所の事故について彼らが言及するのは決して不自然なことではない。

しかし、たとえば前書きと後書きに相当する部分を担当している清水修二の文章を読んでいると、原発事故以後に起こった事態を全体として受け止めようとするのではなく、巨大な原発事故という事態を被曝線量の低さに限定することによって、科学的な知見を共通基盤として論じることを求め、結果としては、福島においていきることの「しあわせ」を、(結果として)縮減によって実現しようとしてしまっているとうい印象を受ける。以下、清水の『NIMBYシンドローム考』から引用しつつその点について論じる。

清水はかつて、沖縄の基地の土地使用について、

「歴史に残る『沖縄軍用地紛争』は、いたいけな少女の悲劇に触発された人権の

叫びからはじまって『一握りの不逞分子』の抵抗を排除する政治的処分によって終わった。『はじめ』と『おわり』との間には、絶望的な深淵(アピス)が横たわっている」(『NIMBYシンドローム考P237ー238』

と述べている。事態の深刻さを憂慮する視点、現実の悲惨さを受け止める視点は失われていないといっていいだろう。それを前提としつつも

「いってみれば、本土ー沖縄関係は『現象』にすぎず、安保体制こそが事の『本質』である、ここは問題のとらえ方として大事な点で、原子力発電にも廃棄物の件にも共通する方法的論点だ。けれども私はあえて現象にこだわりたい。わかりやすく言うなら、原子力発電にかんして出発点で『原発の是非論はさておいて』と述べたのと同じように、『安保の是非論はさておいて』という土俵の設定を、とりあえず私は行いたいのである。不徹底だとか中途半端だとか言われるかもしれないが、『現象に徹底する』のも、これはこれで一苦労だ。こうした方法論の意図するところについては、いずれ最終章であらためて述べるつもりだ」(同書P217)

と、敢えて「土俵」を設定すると宣言する。その上で、

「しかしそういった、まず白か黒かをはっきりさせないと先に進ませないような論理はまったく不生産的だ。(中略)原子力立地問題の議論を深めていけば、早晩、原子力発電の是非論に突き当たるであろうことも、容易に予想がつく。(中略)だれにいわれなくても自明である。我々の社会において問題なのは、そうした『本質論』についての空中戦が雲の上で展開されているときに、地上では現実の迷惑施設の立地が、リアルな認識ぬきで、金ずくで、ずるずると進められていることである。」(同書P257)

という指摘に至るのだ。

①迷惑が進行している悲惨の現場、現実に注目すべきだ。

②敢えて「是非論」はさておく。

③「本質論」はNIMBYにとって不生産的だ。

さて、その視点で今回の論集をみてみよう。清水は、この論集の執筆者たちを「御用学者」だと断定する者たちを敵と認定する。なぜなら、彼らは、反原発を主張することに「正義」を見いだし、その正義に依拠して科学的な知見を無視した主張を繰り返して自分たちを攻撃しつづけているからだ。しかし自分たち執筆者は、彼らのように反原発ドクトリン(教理)に毒されてはおらず、現実を科学的に認識しつつ論じている。もとよ私たちは御用学者などと呼ばれるいわれはない。対立・分断や混乱を招いているのはむしろ、「被害者/加害者」の二分法を振りかざし、被害者に寄り添って反原発を声高に論じて、非科学的な言を弄して(科学的に正当な結論を導いている)私たちを攻撃する者たちがいるからだ。その偏見を去って科学的な基盤を共有して正当に議論をすれば、福島の人たちは「しあわせ」になれる……といった論理展開をしている。

反原発というドクトリンに適合しないと自分たちが考えた場合に、その論者を「御用学者」認定してSNSなどで攻撃するふざけた者たちを擁護するいわれはない。その清水の姿勢には同意するし、御用学者認定を受けた時に、おそらく憤懣やるかたない思いを抱いたであろうことについては同意するのにやぶさかではない。

だが、今回の事例(私たちが被った福島第一原子力発電所の原発事故)においては『NIMBYシンドローム考』において展開されていた①②③が、きわめて縮減された形で適用されてしまっている。どういうことか。

第一に、ふくしまにおける人々の亀裂・対立・分断・あつれきを生んだ主要因が何かということについての考察が全くなされていないという点が問題だ。

確かに、「御用学者」、と執筆者諸氏を白昼堂々指弾して憚らないのは、反原発ドクトリン(教理)に流された無思考な発言だろう。安易なレッテル貼りはそれをする側にとってもされる側にとっても有害であること、論をまたない。

そういった跳ね返りたちの「踏み越し」は、

「市民・住民の側にたって『御用学者』と対峙する対抗専門家が、権力側の専門家による価値判断の提示にまさに『対抗』してオルタナティブな価値判断を提示するとき、そこにもまた『踏み越え』の危険性がある」(科学者に委ねてはいけないことP27)

との指摘もあるように、反対していればいいというドクトリンに流された無視考を戒めねばならない。

では、清水たちの議論それ自体に、反原発ドクトリン派の踏み越えのような踏み越えがあるのかどうか、が次に問題になる。これは清水にも一ノ瀬にも開沼にも共通しているが、初期の混乱が終わってみれば、結果としては原発事故由来の被曝線量は低いということで概ね専門家の意見は一致しており、だから安全だったのだ、むしろ反原発のドクトリン(開沼は「最終審級開という言い方をし、一ノ瀬は「である」ことへの「べき」の侵入と論じている)こそが、分断の主原因なのだと主張している点では選ぶところがない。

ここがこの論集において考慮しなければならない大きな問題点の第一である。

「そこ(制度としての御用学者問題)に共通の課題は何かを探ると、そこには科学的知見というものは誰が導いてもひとつに決まる、と見る「固い科学観」が存在している。裏返せば、セカンド・オピニオンの意義への視点が欠如しているのだ。セカンド・オピニオンには、異なった組織や立場から、異なった見解がもたらされることが前提とされており、知の多様性が重要であることを科学的思考の基盤として確認するものである。『営みとしての科学観』において、そうした思考の基盤が不可欠であることは言をまたない」(同書P28)

この本の執筆者が、政府や東電(反原発側から見た「敵」)から特別な利益供与やバックアップを受けているかどうかは、慎重に精査されてから判断されるべきであって、その検証がないまま加害者の味方認定をすることはもちろんできない。

しかし、彼らがこの本で行っている

対象の縮減と科学の最終審級化、および仮想敵としての反原発派をたたくこと

この三つを重ねて論じることによって、人びとの分断を見かけ上封じ込め、その結果素朴な疑問や自然な感情の表出を根絶やしにした上で、彼らのいう科学的な議論の基盤において「語らせよう」とするこの姿勢は、犯罪的といっていいだろう。

1,縮減について

彼らは前掲書の指摘のようには、「踏み越し」を行わない。あくまで「科学的に結論の出た」とされる低線量の被曝について、問題がないということを前提として、その縮減された彼らのいう「科学的な事実」のみを前提として立論していく。しかし、「そこにもまた踏み越え野危険性がある」というのは、御用学者の意識的・無意識的踏み越えを前提として、反原発側に発せられた批評にすぎない。ここで展開されているのは

反原発側→踏み越しを行う跳ね返りがいる→かえって分断を生む。

私たち→踏み越しを行わない→科学的基盤の上に議論を共有できる→分断を解消してしあわせになれる

という程度の粗雑な展開でしかない。『科学者に委ねてはいけないこと』を参照するまでもなく、今なお議論されているのは、科学における解明の限界であり、解釈の複数せいである。仮に、彼らの議論の前提「科学的な基盤の上に議論をする」をみとめたとしても、セカンドオピニオンの必要性があることは当然だろう。

だが、彼らは極端な事象の縮減によって、「正しさ」を獲得するのだ。するとどうなるか。

清水修二にとっては福島大学の役員として避難指示しなかったことが問題ではなくなり、池田香代子にとって、反対する人は心理的な負荷を背負わされた不幸な治療の対象となり(「科学的には問題」がなかったので、当然そうなる)、一ノ瀬正樹にとっては、不勉強な活動家が残念な主張をして、「である」という事実認定の領域に「べき」というドクトリン(教理)を持ち込んで暴れていただけだということがもはや結果として分かってしまったのだ、と得意げに語る……

そういうことばの欲望の群れが立ち現れることになるだろう。

開沼は、人は最終審級によって物事の価値を判断するものだ、という「認識」を述べたあとで、今放射線量がどれだけさがり、どれだけ廃炉作業がコントロールされているか、という数字を並べることによってその科学を数値化して強化していく。

これらはそれは、原発事故全体の問題を矮小化する大きな「効果」を持ことになるだろう。

2,ことばを奪い、改めて語らせること

こうした縮減による「科学的な議論」の基盤化は、福島に住む人びとの言葉を奪い、改めて被曝線量を心配せずに、かれらのいう「しあわせ」なことばを口にすることが促されていく。原発事故は清水修二も『NIMBYシンドローム考』で述べているように、様々な水準の利害が関わり、価値観の対立も含むものだ。清水がその著書で行ったのは、原理的な対立をいったん宙づりにすることで、対立の現象それ自体に目を向けて議論が結果としては深まるということだった。ところが、この本の清水では、立場の対立や葛藤は驚くべき事にどこにも語られていない。言説の複数性を担保した前著(結論は宙づりにしたにせよ)に比して、まったく単数の語りに終始している。

これはこの発話者個人の欲望がただ噴出しているだけで、言説としては読むに耐えない。そして、読者がもし仮に(そんなお人好しの読者がいたとすれば、の話だが)この単線的な主張を受け入れてしまえば、原発による被曝の問題は「解消」してしまうのである。原理的には、福島県だけではない、日本全国どこでも通用する問題の「解消」がなされてしまうのだ。

池田香代子は文学的側面から、私たちの言葉を奪う。つまり、心理的に追い詰められた住民の気持ちは分かる、譲歩することによって、住民の心理的な負担に対するケアの必要性を語るのだ。たしかにケアは必要だろう。しかし、問題を語ることがケアの対象になるというその片務的な扱いを、このような小文で実現してしまっているということは、この「科学的な基盤の上に議論しよう」という縮減された「公正性」が、どんなことを生み出すか、見えてくると思われる。

一ノ瀬正樹の場合は、原発事故以後の被爆が科学的に低線量で影響がないと分かった以上、それは発生点に遡及して考えれば、避難もふくめてまったく痛ましいことだった、とまで言い切る。そして、哲学的思考を学ばない素人の無知をあげつらい、認知的バイアスがどんな被害をもたらすかを嘆いてみせる。象牙の塔へお帰り、というほかないほどのてっていぶりだ。

開沼博は、主著『フクシマ論』で分析した、原子力ムラの構造には全く触れること無く(ここにはあきらかに開沼の意図的目的的な選択がある)、数字だけを論じていく(『はじめての福島学』でも展開されている姿勢だ)。数字だけをみればよい、現状を価値中立的にみればよい、という確信犯にたどりつく。

以上みてきたように、彼らがおこなった縮減によって、それをいったん受け入れたならば、かれらの言説の圏域における主体として、それに適合した言葉を発するか、もしくは「非科学的」な言説として抹殺されるかの二択を求められることになる。ことばはもとより、嘘をついていてさえ真理への欲望に支えられている。だから、彼らがこのようなことばを白昼堂々と語るのには、おそらく理由がある。だが、重要なことは「科学的な基盤」を主張する彼らのことばたちは、真理ではなく真理への欲望が渦巻いている場所なのだという点だ。それが見えなくなると、人びとの中から出てくる言葉を奪い、その上で彼らの「科学的基盤」に乗ったことばを語らされることになるだろう。「科学」概念を単数化し、事象を縮減したことの効果は、事実認定や事象の課題を縮小するだけでなく、私たちの言葉=思考をも縮減してしまう力を持っているのだ。

3,ここに書かれた言葉によって「しあわせ」になるのは誰か?

これはもはや明らかなことだが、この言葉たちによってしあわせになるのは、一義的には執筆者であって、原発事故について思考を巡らす全ての人ではない。現に私は、一字一句詠むたびに切なく、悲しい気持ちになった。ここにあるのは、「科学的基盤」を最終審級(開沼によることば)として、低線量被曝の危険はない、と言い切ってしまえば、多くの対立や分断がみかけのものになる、というきわめて単線的なことばの流れだ。

少なくてもその「科学」その「正しさ」への信頼が根こそぎ奪われたからこそことばを紡ぎ続けていかねばならないと考えたエチカ福島とは全くことなることばに対する姿勢がここにはある。

4,彼らの言葉がもつ暴力の波及する範囲

非歴史性をもった歴史主義的実証

科学的に小さな値や現状を持って基盤とする擬似的な実証主義

むしろ「正しさ」をふりかざすパターナリズム

ルサンチマンを公共性とすりかえる手さばき

かれらの言葉たちが持つ暴力の波及する範囲はきわめて広い。

そのことによってどんな被害がさらに再生産していくのか。

(未完、続く)