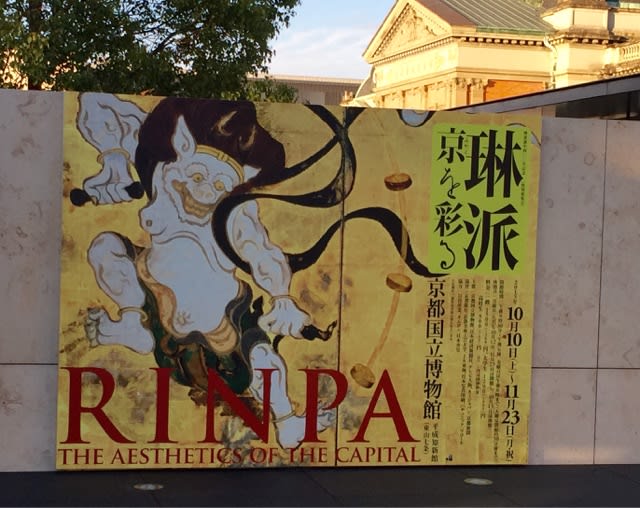

京都国立博物館にて、11月23日まで「京を彩る 琳派」の特別展をやっていますが、特に10/27から11/8(日)までは、俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一の「風神雷神図屏風」を同じ部屋で同時に見ることができます。(その前後は展示替え)

先日、奈良で「正倉院展」を見た時に、国立博物館共通に利用できる年間パスポートを買ったので、さっそくこれで入場しました。(年間で3100円、通常展は何度でも、特別展は6回まで;東京・京都・奈良・九州)

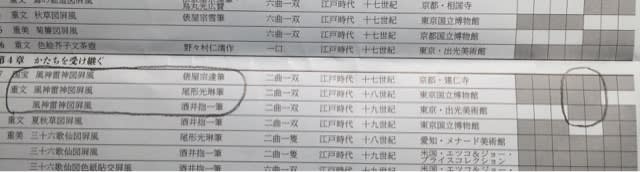

出品一覧・展示予定表の当該部分です。

11月5日(木)午後4時過ぎに到着しました。平成知新館の外で約5分待ち、館内にはいると広くて細長いロビーに4人横並びの行列ができていました。

4時半ころになると、見慣れた旅行会社の旗をもったツアーリーダーに先導された団体さんが続々と列の後ろに並びました。(金曜日以外は午後6時に閉館)

行列の横には、PV(プロモーションビデオ)が流されています。

20分くらい待って、ようやく入場。すぐに、音声ガイドを借りました。

展示品はとても多く4時半入場では、ゆっくりとは鑑賞できません。(金曜日(閉館7時)の夕方がおすすめ)

備忘の目的で、いくつか印象に残った作品を掲載しておきます。

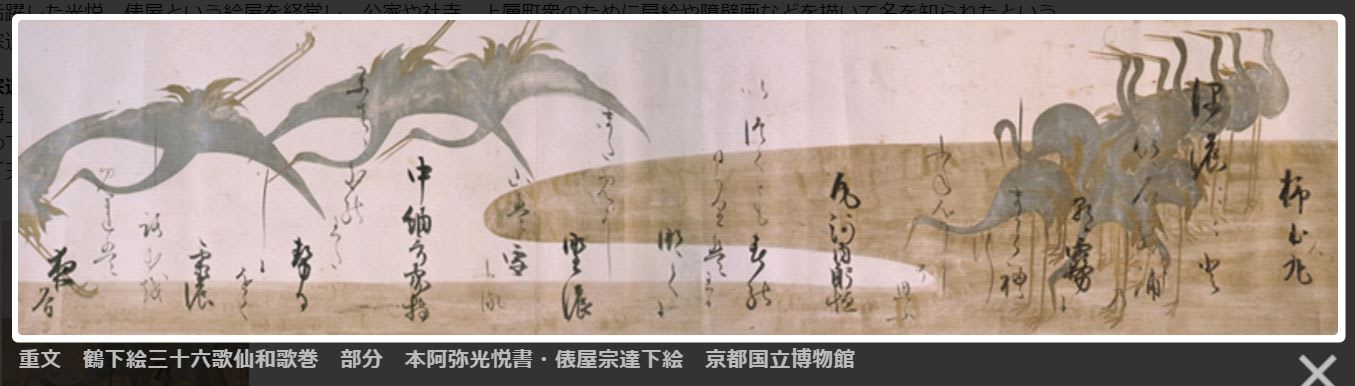

鶴下絵三十六歌仙若絵巻(本阿弥光悦書、俵屋宗達下絵)。

恐ろしく長い絵巻物でした。薄墨、金、淡い絵の具の下地に、光悦の達筆で風雅な和歌を書き並べています。(引用:京都博物館特別展公式webより抜粋)

見物客が保護ガラス面に張り付いて動かないので、肩越しにところどころ飛び飛びに拝見しました。

蓮池水禽図(俵屋宗達)、墨絵の絶妙な濃淡と写実から少し外れた作画が見事です。(引用:公式パンフレット)

八橋蒔絵螺鈿硯箱(尾形光琳)、貝殻の色合いと蒔絵の見事なコラボです。(引用:特別展web)

唐獅子図杉戸絵(俵屋宗達)、逆立ちする獅子。当時、斬新なデザインです。(引用:公式パンフレット)

風神雷神図屏風(俵屋宗達)。

(引用:http://www.kyohaku.go.jp/jp/special/pdf/2015_rinpa.pdf)

尾形光琳、酒井抱一の風神雷神も同じ部屋に並んでいました。

見終えて外にでると、本館の壁に控えめにプロジェクションマッピングで建物の輪郭を投影していました。

出口にあるミュージアムショップにあった「トラりん」・・・京博の公式キャラクターとして最近、制定されたとのことです。

尾形光琳の「竹虎図」(特別展展示の最後の方にありました)の虎をモチーフにして創作した!トラりん」だそうです。

午後6時閉館で慌ただしい見学でしたが、十分に見応えのある展示会でした。