このニュース自体はつまらない言い争いなのですが。

法曹人口増員めぐり舌戦 日弁連会長VS官房長官

(2008年7月26日(土)08:15 産経新聞)

舌戦勃発の発端は、「法曹人口の急激な増大は、司法制度の健全な発展をゆがめる」とする今月18日の、日弁連の緊急提言だ。

(中略)

提言発表の当日、町村長官は定例会見で日弁連批判を展開した。

法曹の質の維持は重要だとした上で、「自分たちの商売の観点で、急にそういうことを言い出すのは、私は正直言って日弁連の見識を疑う」と批判。日弁連を「今まで司法制度改革に携わってきた立場をかなぐり捨てた」ときって捨てた。

これを受け、宮崎会長は25日になって反撃。町村長官の地元でもある札幌市で行った会見で、「官房長官の発言が、やや不見識ではないかと思っている」と“ジャブ”を放ち、続けて「司法改革を後退させる気はなく、提言の趣旨が伝わっていない」と官房長官の理解不足を指摘した。

件の日弁連の提言がこちら法曹人口問題に関する緊急提言(2008年7月18日)

まずは「1.本提言の意味」から

本提言は,(中略)現時点における「新たな法曹養成制度の整備の状況等」に鑑み,目標数値自体にこだわることなく慎重な審議を求め,当面の法曹人口増員のペースダウンを求めるものである。

なぜかというと上で言う「現時点における「新たな法曹養成制度の整備の状況等」」は不十分だと「2.新しい法曹養成制度について」で言っています。

現在,司法研修所における大量の考試(二回試験)不合格者が出ていることを契機として,「法曹の質」の低下が指摘されている。

法科大学院間での教育内容・水準のばらつきはかなり大きく,また,多くの法科大学院の現行カリキュラムと司法修習との連携不足から,プロセスとしての新しい法曹養成制度は,未だシステムとして確立しているとは言い難い。

そもそも,法科大学院修了時及び司法修習終了時に備えるべき「法曹の質」が未だ明確にされてはおらず,このことが法曹養成の現場に混乱をもたらしているとも言われている。法科大学院を修了して司法試験に合格した者の法曹の質の検証は,まさにこれからである(注3)。

また、従来のOJTによる弁護士育成システムについて

ところが,新規登録弁護士の増大に伴う採用問題(法律事務所に勤務弁護士として採用されることが困難な事象を指す-注2)は,OJTによる弁護士育成を困難としつつある。(中略)新規登録弁護士の採用問題が深刻化する今日,勤務弁護士として採用されない新規登録弁護士は,即独(新規登録と同時に独立開業する)弁護士とならざるを得ないが,即独弁護士のかなりの部分は,法曹倫理を含む法実務教育の補完・強化の機能を有するOJTを経ることのないまま単独で実務に当たることとなり,このような即独弁護士が急増した場合,市民,国民の権利擁護に支障が生じないか憂慮されるところである(注3)。

といってます(「即独弁護士」というのは初めて聞きました。「速読」じゃないんですね・・・)。

ただ、「だから合格者を減らせ」ということに直結する理由は私にはよくわかりません。

以前誰かが言っていたのですが、「司法試験は就職試験でなく資格試験なのだから、資格を取っただけで当然に仕事が得られると考える方がおかしい」という考えの方が筋が通っていると思います。

二回試験の不合格者については不合格にしているんだからそこでスクリーニングが効いているという考え方もできますし、不合格者(率)が増えたことがすなわち全体のレベルの低下につながっているとは当然にはいえないと思います(逆に今まであまりに司法試験の合格率が低かったので受験しなかった優秀な人材(弁護士以外でも成功できそうな人)も入ってきているかもしれませんし)。

法科大学院についてはそこまで問題意識が明確で、しかも

当連合会も法科大学院を中核とする新しい法曹養成制度に期待し,実務家教員の派遣やエクスターンシップの受入れなど,法科大学院教育を支援してきたし,その一層の充実を目指して,今後とも支援するものである。

というのであれば、まずは法科大学院に対して「緊急提言」をしたほうがより効果的だと思います。

また「法曹の質」について

日弁連法務研究財団と当連合会の研究チームは,法曹の質の要素として,人格識見,法実務能力,法創造能力,事務所経営能力,公益活動意欲の5つを掲げ,その検証を実施している(注1)。

とありますが、注1を見ると「どんな能力が必要か」の検証作業にとどまっています。

これについては、ぜひ法科大学院卒業生だけでなく、既存の弁護士全員の質の検証を行なうのがフェアではないかと思います(特にご高齢の方の問題など)。

「即独」問題についてはそれこそ日弁連の仕事じゃないか、と突っ込まれることは当然予測してかそのあとで言い訳めいたことを書いています。

また,即独弁護士に関しては,開業支援プロジェクトチームを新たに設置し,即独弁護士に対し,OJTに近づくべくe-ラーニングの研修(注4)を立ち上げるなどの努力を続けてはいるものの,OJTの代替としては限度がある。いずれにせよ,これらの新規登録弁護士の法曹倫理を含む法実務教育を補完・強化するOJTに近づける研修制度,態勢の構築・整備には,なお相当程度の時間的猶予が必要である。

ということは、人口の高齢化で年金問題が顕在化することは人口統計を見れば昔からわかっていたじゃないか、と厚生労働省を批判したりはしない、ということでしょう。

最後に

3.司法改革の統一的な実現を目指して

本提言は,司法改革全体の統一的な実現を目指すという視点から,法曹人口とりわけ司法試験合格者の約90%が登録する弁護士人口の急増ペースについて,再検討を求めるものでもある。法曹人口の増加は,司法制度改革審議会等が提言した諸般の基盤整備と一体となって有機的関連性をもって統一的に行われなければならない。(下線、太字は筆者)

町村官房長官は(この提言をきちんと読んだうえでの批判だとすれば)ここのところ(特に「も」)に引っかかったんじゃないでしょうか。

「結局、弁護士が増えて困る、ということかい」と。

この基盤整備の状況についての分析を読むと、けっこう他人任せの印象がしてしまいます。

たとえば

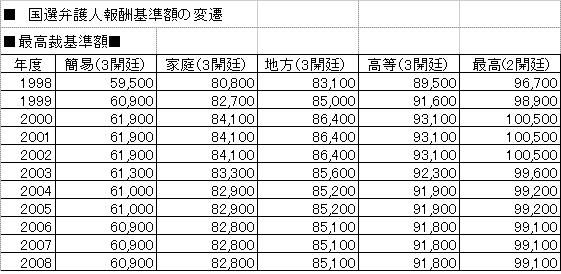

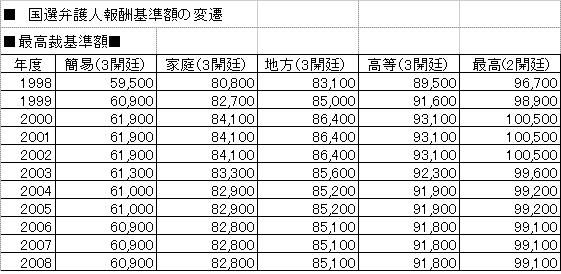

⑤ 国選弁護報酬は,法テラス設立以降成果主義を加味するとはいえ,平均的に低減化している(資料11)。日弁連は全力を挙げて回復と増額に向けて働きかけをしているものの,未だ実現されていない。国選弁護報酬適正化は,裁判員制度の実施や被疑者国選弁護制度の拡大にあたっても不可欠である。

と大上段に構えているので「低減化」の度合いはいかばかりかと「資料11」を見ると、

これが制度に影響を与えるレベルの「低減化」だといわれたら、民間人としては「呑気な商売ですなぁ」と言うしかないですね。

絶対額が問題なのかもしれませんが、10年前よりは高い(ということはそれ以前よりはもっと高い)ですし、そうだとするなら以前は本気で国選弁護に取り組む人はほとんどいなかったのでしょうか。

あと、

一般企業における組織内弁護士の活用についても,徐々に増加しているものの,当初の想定とはほど遠い状況にあり,弁護士側・企業側双方の相互理解と意識改革を含めた努力が求められる。

これについては東京など個別の弁護士会レベルの動きは若干あるものの、日弁連はアンケートとか以外に今まで企業側に積極的に働きかけたということ自体がないように思います。

特に企業側としては何を理解してどこを意識改革すればいいのかご教示いただければと思います。

結局今回の舌戦も「相互理解の不足」が原因ですよね。

そしてお互いに相手を非難するのでなく、司法制度改革に向けて建設的な議論をするべく「意識改革」も必要なように思います。

最後に

人的基盤整備と司法改革全体の統一的かつ調和のとれた実現を図るために,当連合会は・・・関係者に対して,改めて強くその実現に向けた具体的取組みを求めるとともに,自らも全力を挙げてその実現に取り組む所存であることを述べ,結語とする。

とあります。

ホント、政治家にくさされたりしないように、全力を挙げて取り組んでいただければと思います。