笑える話だが、かつてはエイズっていうのは同性愛者がなるものだと信じられていた。俺も本作が舞台となる1980年代はそのように信じていたし、海外の有名人がエイズに感染したと聞くと、この人は同性愛者だったんだと勝手に決めていた。または少し接触しただけで感染するとも思われていた。そんな偏見を描きつつ、エイズに罹ってしまった患者が余命30日と宣告されながらも生き延びるための戦いを描いた映画が今回紹介するダラス・バイヤーズクラブ。頭が固くて、癒着まみれの政治家たちが作った法律によって不幸を被っている人々がこの世の中に存在しているが、そのような人にも心が響く内容だ。

エイズによる偏見に晒されながらも自ら運命を切り拓く男の実話のストーリー紹介を。

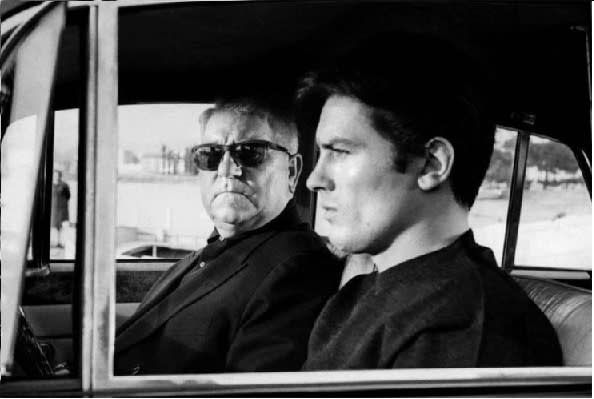

1985年アメリカ南部のテキサス州ダラスにおいて。電気技師でありロデオのカウボーイであるロン(マシュー・マコノヒー)は体調を悪くして病院に運ばれるが、エイズに感染しており余命30日と宣告される。同性愛者がなると思っていた病気に自分が罹ったことに信じられないロンは、必死でエイズについて調べると性行為によっても罹ることを知ってしまう。

しかし、アメリカではエイズに対する治療薬については後進国であり、ロンは病院を抜け出し治療薬を求めてメキシコへ行く。メキシコで治療薬を試してみると効果が抜群。しかしながら、その薬はアメリカでは残念なことに使用が許可されていない。だが彼は同性愛者でありエイズに感染しているレイヨン(ジャレッド・レト)の協力を得て、月400ドルの会員制であり、会員になるとエイズの治療薬を無料で引き換えることができるダラスバイヤーズ・クラブを立ち上げて、カネを儲けようと企むのだが・・・

アメリカの病院と製薬会社が癒着して毒性の強い薬にこだわり続け、海外で副毒性も弱くて効果抜群の薬の使用を認めない態度に驚くし、人命を軽んじる態度に腹が立った。しかし、本作の主人公であるマシュー・マコノヒー演じるロンが、そのことを利用して金儲けを企むバイタリティーに感心した。それにしても、薬をかき集めるために世界を飛び回るとは、元気すぎるエイズ感染者だ。

しかし、この男が凄いのは単に金儲けに走ることだけではない。命を縮めるような薬を病院とFDA(アメリカ食品医薬品局)が結託してエイズ感染者に推し進めることに対して、反旗を翻すこと。彼の心の中にもアメリカ中でエイズ感染者が報われないことに怒りを持ち続けていたのだ。

考えてみれば、このような事象はアメリカだけでなく我が国ニッポンでもあるのではないだろうか。物価高騰の影響をモロに受けて生活に困っている国民が大半なのに、この国の偉いさん連中はそんなことはお構いなし。自分の利益ばかり考えて、見て見ぬ振りをしているかのような態度に腹が立つ。俺も本作の主人公を見習って、この世の中を狂わせている理不尽な構図について調べようと思わさせられた。

そして、マシュー・マコノヒーの役作りにも触れておこう。エイズ感染者を演じるために大幅の体重減を敢行して、ガリガリの体形で本作に臨んでいる。俺みたいな2カ月で5キロも体重が増えてしまう人間には信じられないような役作りを行っている。そして、同性愛者でエイズに感染している役をジャレッド・レトが演じるが、これも大幅に減量しているし、難しい役を演じている。本作は俳優の凄さも感じられる作品だ。

よって何かと偏見に晒されて生きにくく感じている人、ロクでもない法律によって苦しめられている人、病院に通っているが毎回ロクでもない薬ばかり処方されている人等には少しぐらいは慰められる映画ダラス・バイヤーズクラブをお勧めに挙げておこう

監督はジャン=マルク・ヴァレ。最近映画を撮らないなあと思っていたら亡くなっていたんですね。ジェイク・ギレンホール、ナオミ・ワッツ共演の映画雨の日は会えない、晴れた日は君を想うがお勧め

ポチっと応援お願いします。

映画ランキング

にほんブログ村 映画ブログ

エイズによる偏見に晒されながらも自ら運命を切り拓く男の実話のストーリー紹介を。

1985年アメリカ南部のテキサス州ダラスにおいて。電気技師でありロデオのカウボーイであるロン(マシュー・マコノヒー)は体調を悪くして病院に運ばれるが、エイズに感染しており余命30日と宣告される。同性愛者がなると思っていた病気に自分が罹ったことに信じられないロンは、必死でエイズについて調べると性行為によっても罹ることを知ってしまう。

しかし、アメリカではエイズに対する治療薬については後進国であり、ロンは病院を抜け出し治療薬を求めてメキシコへ行く。メキシコで治療薬を試してみると効果が抜群。しかしながら、その薬はアメリカでは残念なことに使用が許可されていない。だが彼は同性愛者でありエイズに感染しているレイヨン(ジャレッド・レト)の協力を得て、月400ドルの会員制であり、会員になるとエイズの治療薬を無料で引き換えることができるダラスバイヤーズ・クラブを立ち上げて、カネを儲けようと企むのだが・・・

アメリカの病院と製薬会社が癒着して毒性の強い薬にこだわり続け、海外で副毒性も弱くて効果抜群の薬の使用を認めない態度に驚くし、人命を軽んじる態度に腹が立った。しかし、本作の主人公であるマシュー・マコノヒー演じるロンが、そのことを利用して金儲けを企むバイタリティーに感心した。それにしても、薬をかき集めるために世界を飛び回るとは、元気すぎるエイズ感染者だ。

しかし、この男が凄いのは単に金儲けに走ることだけではない。命を縮めるような薬を病院とFDA(アメリカ食品医薬品局)が結託してエイズ感染者に推し進めることに対して、反旗を翻すこと。彼の心の中にもアメリカ中でエイズ感染者が報われないことに怒りを持ち続けていたのだ。

考えてみれば、このような事象はアメリカだけでなく我が国ニッポンでもあるのではないだろうか。物価高騰の影響をモロに受けて生活に困っている国民が大半なのに、この国の偉いさん連中はそんなことはお構いなし。自分の利益ばかり考えて、見て見ぬ振りをしているかのような態度に腹が立つ。俺も本作の主人公を見習って、この世の中を狂わせている理不尽な構図について調べようと思わさせられた。

そして、マシュー・マコノヒーの役作りにも触れておこう。エイズ感染者を演じるために大幅の体重減を敢行して、ガリガリの体形で本作に臨んでいる。俺みたいな2カ月で5キロも体重が増えてしまう人間には信じられないような役作りを行っている。そして、同性愛者でエイズに感染している役をジャレッド・レトが演じるが、これも大幅に減量しているし、難しい役を演じている。本作は俳優の凄さも感じられる作品だ。

よって何かと偏見に晒されて生きにくく感じている人、ロクでもない法律によって苦しめられている人、病院に通っているが毎回ロクでもない薬ばかり処方されている人等には少しぐらいは慰められる映画ダラス・バイヤーズクラブをお勧めに挙げておこう

監督はジャン=マルク・ヴァレ。最近映画を撮らないなあと思っていたら亡くなっていたんですね。ジェイク・ギレンホール、ナオミ・ワッツ共演の映画雨の日は会えない、晴れた日は君を想うがお勧め

ポチっと応援お願いします。

映画ランキング

にほんブログ村 映画ブログ

![ダラス・バイヤーズクラブ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/511H6rj9wEL._SL160_.jpg)

![たそがれ清兵衛 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51i0SRZkL0L._SL160_.jpg)

![たそがれ清兵衛 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41jf6VUIDBL._SL160_.jpg)

![テオレマ [4Kスキャン版] (字幕版)](https://m.media-amazon.com/images/I/41rDcIoSyvL._SL160_.jpg)

![テオレマ 4Kスキャン版 ブルーレイ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51jJswhO9EL._SL160_.jpg)

![トゥルーマン・ショー [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51h3dfW96YL._SL160_.jpg)

![超音ジェット機 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41Vfq-TvkrL._SL160_.jpg)