6/11の午後、パソコン操作中に右手首に違和感、夜になったら手首を

反らす事が出来なくなった。翌日のゴルフは欠場の連絡をしたが、幸か不幸か?

朝方の大雨で例会は中止。所謂、腱鞘炎の類いだろうが未だシートベルトは

左手で引っ張る始末―――と言う事で絶好の山日和の今日も「道しるべ」。

本日のターゲットは高崎から北の方面。

(1)旧箕郷の原新田

高崎から123号線(柏木沢・高崎線)を北上し前橋からの6号線(前橋・箕郷線)が

交叉する四つ角。現在は「生原」信号の交叉点、手前の「龍昌寺」に駐車して

付近を捜索するも何も見つからない。本日は最初から空振り。ここの道しるべは

地元の勤興会が大正10年に建立したものなので、さして古くは無いが

「海抜二百六米」と刻まれている珍品の類いだった。近所の生き字引・川浦酒店の

こ当主に聞いたら交叉点拡張工事の際、西北角に埋めこまれてしまったと

残念がっていた。破砕された訳でもないので下水工事でもあったら絶対に

掘り出して再設置したいとの事。

(2)旧箕郷の柏木(青山菓子店前)

123号線を北上すると「柏木沢」信号で26号線(渋川・安中線)にぶつかる。

この丁字路に二つ。一つは北側菓子店敷地内の自然石。

年代の銘は無く、刻字も全て漢字なので古いものではない。「右 箕輪 板鼻」

「向後 桃井 渋川 伊香保」「左上郊 高崎」と三行だが、方向は逆を

指している。菓子店殿に聞いたところでは、道路南の宅地造成の折、廃棄され

掛かったので貰いうけて敷地内に設置したとか。

もう一つは道路南側角の塀の脇にある正面に「馬頭観世音」と刻まれた角柱。

天保五年(1834年)の銘だから所謂、「天保の大飢饉」の始まった二年後のもの。

右側面は「いたはな道」、左側面に「たかさ起道 青山杢太夫」、菓子店の

ご先祖様か?ここは榛東村との境界。

(3)旧箕郷町矢原卜神

今度は26号線を西南に進んで矢原地区に入りバス停・矢原卜神を発見して

近くの造成地に駐車。目標は大きな馬頭観音像。県道をクロスする天神川を

中心に何度も行ったり来たりするも見付らず、近くの萬松寺に聞いても判らない。

だが、バス停前の雑貨屋さんが教えてくれた。この馬頭観音は昔、石仏盗難事件

があり、その時に盗まれてしまつたとか。残りの石像物は盗難避けの為、川淵に

コンクリート台を作って固定したとの事。それがこの写真。二つ目の空振り。

(4)榛東村・井戸尻

榛東村に入って広馬場を左折し坂を登って広域農道との交叉点が井戸尻信号。

南角に古い石柱があるが石材質のためか?排ガスのためか?真っ黒けで崩れて

全く読めない。記録に依ると明和5年(1768年)とあるから山縣大弐の明和事件の

直後でもあり上田秋成の「雨月物語」が出来た年。

「右ハ水沢 左ハ榛名」と刻字されていた筈。

(5)黒髪神社(地形図は井戸尻と共用)

井戸尻から左手に見える黒髪神社へ行く。ここへはかつて相満山由来を

尋ねて訪問した事がある。

境内を隈なく探すもそれらしきものは見当らない。こんな物があつたが

道標には違いないが昭和時代のもので探し物ではない。

境内を諦めて神社の周辺を探ると南側の区画整理された四つ角の隅の

植え込みの中で古い観音像発見。上部が傷んでいて舟形光背や古さの

証明とされる頂部の梵字は判らない。像の右側に「右 ミつさわみち」

左側に「はるなみち」とある。神社の話では昔はこの前を通って榛名への

古道があつたが相馬ヶ原に演習場が出来てから通りぬけられなくなったとか。

今の自衛隊演習地の中にも古道標が残されているらしい。

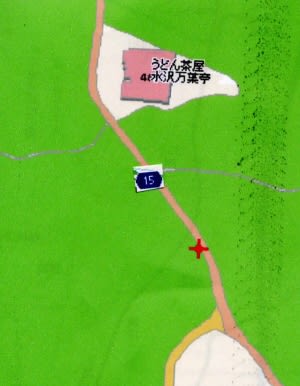

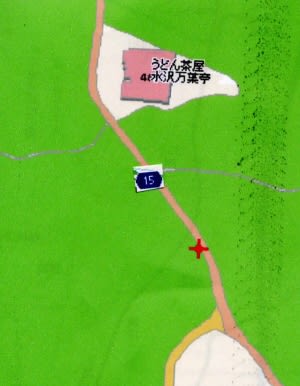

(6)伊香保・水沢

26号線を北上、自衛隊先を左折して船尾瀧入り口を経て前橋から登って来る

伊香保街道15号線に合流、直ぐ先の水沢万葉亭に駐車。

100㍍下った南側に大石。

折れた庚申搭の台石で頂部にホゾ穴がある。右側に「右かしはき しらいわ

みやうぎ」、

道路に面した左側には「のだ こくぶんじ いつる」、いつるとは

坂東17番札所の栃木県出流山のこと。因みに水沢観音は坂東16番札所。

中央上部に矢印があり漢字で「高崎 前橋」とあるが明かに後の彫り。

(7)伊香保・水沢口

15号線で水沢観音を過ぎて33号線(渋川・松井田線)との合流点。

右手のビジターセンターに駐車。地蔵河原と称する場所。

角に大きな水沢観音の看板に隠れて石灯籠。

明治十三年の個人の建立と言うが、数十年前に倒れてから放置されていた

と聞いたが復元されたらしい。しかし、何となく棹の部分が新しい感じ。

下台の六角の三面に「高崎・東京・前橋・桐生・日光」との方面が里程付き

で彫られている。

この角から水沢寄り100㍍に自然石で亨保九年(1724年)ものがある筈なので

探したが本日3回目の空振り。野球なら三振だ。

(8)三国街道一里塚

今度は15号線を一気に東進、上野田交叉点を直進して宿場の雰囲気の

ある吉岡町に入る。宿本陣先で三国街道の道標発見。脇に道祖神。

左折してくねった道を進むとこんもりとした木立のところに三国街道一里塚。

(8)駒寄・佐渡街道道しるべ

県道に戻って吉岡町役場を通過して関越下を潜り15号線と分れて直進。

すると間も無く駒寄信号。

直ぐ前が駒寄小学校。右手の集会所に駐車。区画整理された三角地帯に

道しるべ発見。

寛政十二年(1800年)の銘、「右 えちご しふ川」「左 いかほ みつさわ」

地元では「佐渡金山街道道しるべ」として町重要文化財。

(9)榛東村・宮昌寺

再び26号線に戻って「上野田」信号を左折、下って「八ツ海道」を左折。

暫らくで変則五つ角の一番左の道に入る。ここは昔の宮昌寺山門の位置。

寺までの100㍍のかつての参道は今や一般道。

角に横倒しの道しるべ発見。

真中の上に「向」と下に「道」が大きく、その間に三行の刻字

「右金子町 前橋」「後足門村経高崎」「左桃井村渋川」

だが、標石をそのまま起こせば向きは反対だから字面は街道へ向けて

180度転換しなくてはならない。

現山門脇には大きな廻国供養搭。

下部に「下右こくぶん寺一り 左まいばしニり」「上 右はるな三り

左しらいわニり」と上り下りを示している。

「四国 坂東 西国―――」などと回国の刻字もあるが修復の跡が

多くて読み取り困難。

本日はこれで終了。参考資料が40年以上前のものだし、山頂標識や三角点

の様に経緯度が判らないので探索には時間が掛かる。

次回は小鳥・浜川・大八木・行力・楽間方面にする予定。

反らす事が出来なくなった。翌日のゴルフは欠場の連絡をしたが、幸か不幸か?

朝方の大雨で例会は中止。所謂、腱鞘炎の類いだろうが未だシートベルトは

左手で引っ張る始末―――と言う事で絶好の山日和の今日も「道しるべ」。

本日のターゲットは高崎から北の方面。

(1)旧箕郷の原新田

高崎から123号線(柏木沢・高崎線)を北上し前橋からの6号線(前橋・箕郷線)が

交叉する四つ角。現在は「生原」信号の交叉点、手前の「龍昌寺」に駐車して

付近を捜索するも何も見つからない。本日は最初から空振り。ここの道しるべは

地元の勤興会が大正10年に建立したものなので、さして古くは無いが

「海抜二百六米」と刻まれている珍品の類いだった。近所の生き字引・川浦酒店の

こ当主に聞いたら交叉点拡張工事の際、西北角に埋めこまれてしまったと

残念がっていた。破砕された訳でもないので下水工事でもあったら絶対に

掘り出して再設置したいとの事。

(2)旧箕郷の柏木(青山菓子店前)

123号線を北上すると「柏木沢」信号で26号線(渋川・安中線)にぶつかる。

この丁字路に二つ。一つは北側菓子店敷地内の自然石。

年代の銘は無く、刻字も全て漢字なので古いものではない。「右 箕輪 板鼻」

「向後 桃井 渋川 伊香保」「左上郊 高崎」と三行だが、方向は逆を

指している。菓子店殿に聞いたところでは、道路南の宅地造成の折、廃棄され

掛かったので貰いうけて敷地内に設置したとか。

もう一つは道路南側角の塀の脇にある正面に「馬頭観世音」と刻まれた角柱。

天保五年(1834年)の銘だから所謂、「天保の大飢饉」の始まった二年後のもの。

右側面は「いたはな道」、左側面に「たかさ起道 青山杢太夫」、菓子店の

ご先祖様か?ここは榛東村との境界。

(3)旧箕郷町矢原卜神

今度は26号線を西南に進んで矢原地区に入りバス停・矢原卜神を発見して

近くの造成地に駐車。目標は大きな馬頭観音像。県道をクロスする天神川を

中心に何度も行ったり来たりするも見付らず、近くの萬松寺に聞いても判らない。

だが、バス停前の雑貨屋さんが教えてくれた。この馬頭観音は昔、石仏盗難事件

があり、その時に盗まれてしまつたとか。残りの石像物は盗難避けの為、川淵に

コンクリート台を作って固定したとの事。それがこの写真。二つ目の空振り。

(4)榛東村・井戸尻

榛東村に入って広馬場を左折し坂を登って広域農道との交叉点が井戸尻信号。

南角に古い石柱があるが石材質のためか?排ガスのためか?真っ黒けで崩れて

全く読めない。記録に依ると明和5年(1768年)とあるから山縣大弐の明和事件の

直後でもあり上田秋成の「雨月物語」が出来た年。

「右ハ水沢 左ハ榛名」と刻字されていた筈。

(5)黒髪神社(地形図は井戸尻と共用)

井戸尻から左手に見える黒髪神社へ行く。ここへはかつて相満山由来を

尋ねて訪問した事がある。

境内を隈なく探すもそれらしきものは見当らない。こんな物があつたが

道標には違いないが昭和時代のもので探し物ではない。

境内を諦めて神社の周辺を探ると南側の区画整理された四つ角の隅の

植え込みの中で古い観音像発見。上部が傷んでいて舟形光背や古さの

証明とされる頂部の梵字は判らない。像の右側に「右 ミつさわみち」

左側に「はるなみち」とある。神社の話では昔はこの前を通って榛名への

古道があつたが相馬ヶ原に演習場が出来てから通りぬけられなくなったとか。

今の自衛隊演習地の中にも古道標が残されているらしい。

(6)伊香保・水沢

26号線を北上、自衛隊先を左折して船尾瀧入り口を経て前橋から登って来る

伊香保街道15号線に合流、直ぐ先の水沢万葉亭に駐車。

100㍍下った南側に大石。

折れた庚申搭の台石で頂部にホゾ穴がある。右側に「右かしはき しらいわ

みやうぎ」、

道路に面した左側には「のだ こくぶんじ いつる」、いつるとは

坂東17番札所の栃木県出流山のこと。因みに水沢観音は坂東16番札所。

中央上部に矢印があり漢字で「高崎 前橋」とあるが明かに後の彫り。

(7)伊香保・水沢口

15号線で水沢観音を過ぎて33号線(渋川・松井田線)との合流点。

右手のビジターセンターに駐車。地蔵河原と称する場所。

角に大きな水沢観音の看板に隠れて石灯籠。

明治十三年の個人の建立と言うが、数十年前に倒れてから放置されていた

と聞いたが復元されたらしい。しかし、何となく棹の部分が新しい感じ。

下台の六角の三面に「高崎・東京・前橋・桐生・日光」との方面が里程付き

で彫られている。

この角から水沢寄り100㍍に自然石で亨保九年(1724年)ものがある筈なので

探したが本日3回目の空振り。野球なら三振だ。

(8)三国街道一里塚

今度は15号線を一気に東進、上野田交叉点を直進して宿場の雰囲気の

ある吉岡町に入る。宿本陣先で三国街道の道標発見。脇に道祖神。

左折してくねった道を進むとこんもりとした木立のところに三国街道一里塚。

(8)駒寄・佐渡街道道しるべ

県道に戻って吉岡町役場を通過して関越下を潜り15号線と分れて直進。

すると間も無く駒寄信号。

直ぐ前が駒寄小学校。右手の集会所に駐車。区画整理された三角地帯に

道しるべ発見。

寛政十二年(1800年)の銘、「右 えちご しふ川」「左 いかほ みつさわ」

地元では「佐渡金山街道道しるべ」として町重要文化財。

(9)榛東村・宮昌寺

再び26号線に戻って「上野田」信号を左折、下って「八ツ海道」を左折。

暫らくで変則五つ角の一番左の道に入る。ここは昔の宮昌寺山門の位置。

寺までの100㍍のかつての参道は今や一般道。

角に横倒しの道しるべ発見。

真中の上に「向」と下に「道」が大きく、その間に三行の刻字

「右金子町 前橋」「後足門村経高崎」「左桃井村渋川」

だが、標石をそのまま起こせば向きは反対だから字面は街道へ向けて

180度転換しなくてはならない。

現山門脇には大きな廻国供養搭。

下部に「下右こくぶん寺一り 左まいばしニり」「上 右はるな三り

左しらいわニり」と上り下りを示している。

「四国 坂東 西国―――」などと回国の刻字もあるが修復の跡が

多くて読み取り困難。

本日はこれで終了。参考資料が40年以上前のものだし、山頂標識や三角点

の様に経緯度が判らないので探索には時間が掛かる。

次回は小鳥・浜川・大八木・行力・楽間方面にする予定。

とても興味があります。

ところで、このところ登る山のすべてに宮標石があり、驚いています。

別に選んで登ったわけでもないのですが。

10日の山中湖の三国山(すでにお知らせしました)

14日の山中湖の高指山

今日17日の相模湖そばの石老山

です。

今まで何回も登り見ていたのでしょうが、見えていなかったのですね。

夫も、楽しみが一つ増えたと喜んでいます。

登山道の近辺には多数のケモノ道、餌場を繋ぐ

動物達の連絡路でしょう。

大体、こんなケモノ道を人間が横取りしたのが峠道、

や登山道。

各所の多彩な標石は明治以降の測量史の変遷。

道しるべ以外にも史跡探訪をやっています。

お暇の時に右側の「カテゴリー」で「伝説・史跡」を

どうぞ。