今日は渋川の白井宿の探訪。何度か訪問はしているが何れも

主目的は武者行列だったので八重桜も街並みもゆっくり観たことが

無かったから。

現地まではやや距離はあるが高渋バイパスのお陰でr-25を一本道で

市中の四つ角を直進してR-291(国道前橋ー柏崎)に合流して

吾妻川を渡り子持ちの「吹屋」で右折すれば坂を下って

R-17の鯉沢バイパスに達しその角が白井宿北端入口。

この辺、吾妻方面との分岐の鯉沢の渋滞を解消するために

バイパスが出来、旧R-353部分がR-33、旧R-17部分がR-291と

変わったので昔人間は時々戸惑うことがある。

コロナ騒動も何のその、満車近い混雑に驚きながら

宿場見物。北側のこの景観が白井宿の象徴の様・

白井は宿場町でないのに、白井宿と呼ばれている。

1624年の廃城後は城下町から市場町になったのだが

町並の形態は宿場町そのものであった故か。

約1kmの街並みの真ん中には白井堰と云われる水路があり

どうやら悪水処理の排水路だつたらしく真ん中に悪水を

処理した溝もある。

この水路に沿って八基の井戸が設置されている。

探訪開始 先ず北側1/3程の案内図

北木戸口に立つと正面に宿場の雰囲気を醸す大きな石灯篭。

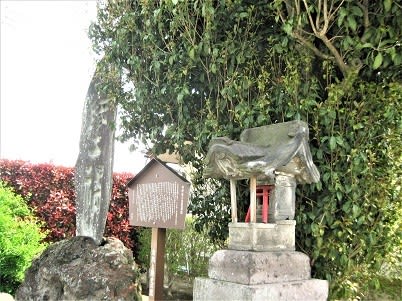

左手に地神塔。これは片品村出身の藤賢和の作で「賢和の笹字」と

云われる独創的な篆書体で「地神」と読むんだそうだ。

隣にある金毘羅様は雨乞いや水先案内として筏師や農民の

尊崇を受けていたそうだ。

その対面に地蔵菩薩。左手に宝珠、右手に錫杖を持って

通行人の安全を見守り子育て地蔵としても崇敬されている。

水路脇に白井堰の碑。

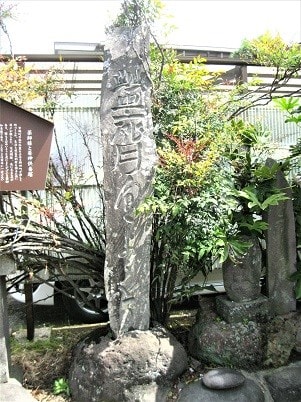

この細長い塔は「蟲斉供養塔」で蚕が疫病で死滅したり

霜害で桑が無くなり大量死し蚕を供養するもの。

隣の小さな宮は「薬師様」。

傍に聳えたつ塔は鐘楼。

白井宿の中盤

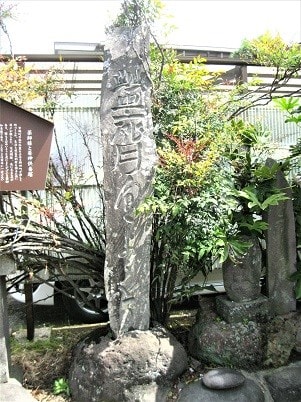

堯恵の歌碑

白井城の歌の会で京都の修験僧・堯恵が詠んだ「月と共に神を詠む」。

説明板に内容の記載がないので読み取り不能。帰宅後、「北国紀行」を

調べたら下記のもの発見。多分これかな?

「北国紀行九月十三日、尭恵が鎌倉から越後府中への途中、

上野府中長野陣所において歌を詠む。

九月十三夜、白井戸部亭にて、「松間月、すみまさる

ほとをもみよと 松のはの 数あらはなる 峯の月影」

白井の道しるべ

1849年の建立で北は沼田城下へ、西は草津へ、南はにっこう・江戸と

三国街道からは外れてはいたものの城下町から市場町に変貌し

多くの人が行き来したことが想像できる。

北向き地蔵尊石堂

1746年の建立だが「北向き」なのはこの町の木戸が北に

あり入口でもあるからで街の真ん中に据えて合掌するのも

街の繁栄を願う庶民の素朴な信仰の様だ。

宿場の終盤

白井の万葉歌碑

「利根川の川瀬も知らず直渡り波に逢ふのす逢へる君かも」

万葉集十四の三四一三 作者不詳

原文

刀祢河泊乃 可波世毛思良受 多太和多里 奈美尓安布能須

安敝流伎美可母

この歌は高崎石碑の道にもあるので爺イは馴染み深い。

羅漢水の供養塔

かって白井は「田なし水無し井戸深し」と言われた水不足の

地域だったが下の町の金井氏の尽力で羅漢井戸が掘られた。

後に「羅漢井記」を刻んだ法華経供養塔が建立された。

ここが南端で南の木戸の石燈籠。

街中を終了してこの道標で城址に向かう。

先ずは石段を登って神明宮へ。

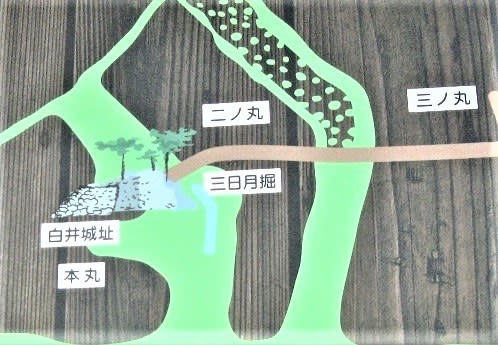

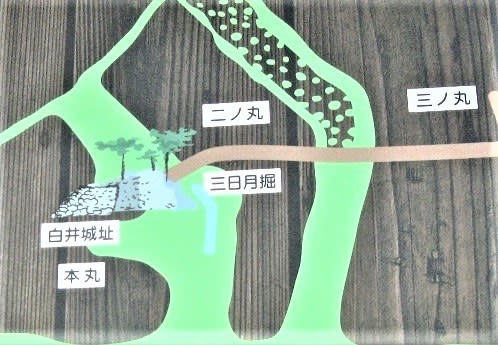

腰曲輪や三日月堀を経て本丸の枡形門。

白井城歌碑を前にして本丸正面。

城址の形

白井城は、利根川と吾妻川の合流点、河岸段丘である自然の要害に

築城された平山城。山内上杉氏の配下で家老職を勤めた長尾

一族のうち、白井を本拠とした白井長尾氏の居城だったとの事。

然し残念ながらこの城の築城年代は、明確ではなく15世紀半ば頃、

長尾景仲(1388-1463)の時代と推定されている。景仲は、関東無双の

知恵者と称された武将だったと伝わる。

従って当地の武者行列の大将はこの景仲でこの幟を従え馬上で

行進の先頭に立つ。

南北朝時代に長尾景忠が白井の地に入り白井・総社長尾家を

開いており、長尾景仲の代に享徳の乱などの戦乱のため、

白井城が築城された事がその根拠と聞く。

景仲の没後、北条氏・上杉氏・武田氏による攻防が繰り返される中、

白井長尾氏は景信、景春、景英、景誠、憲景、輝景、景広と

代替わりするが、1590年の秀吉の小田原攻めが始まると、

前田利家・上杉景勝の両軍を前に開城を余儀なくされた。

徳川家康の関東入府後、本多広孝が封ぜられ、沼田城の真田昌幸を

押さえる前線基地の役目を果たす。

そこで中興の祖としてこの広孝の幟も武者行列の重要メンバー。

次いで広孝の子康重が

城主となるが、岡崎に移封となり、康重の第二子紀貞が

入城するも、1624年に死去、嗣子がなく取りつぶされ廃城。

本多一族の墓所は白井の源空寺にある。

すっかり農地化された二の丸・三の丸・北郭を経ると城山不動尊。

更に進むと松原の道しるべ。

東面に「右ぬまた 双林寺道」、西面に「右まいバ志 おほご道」

南面に「左ゑちご あがつま道」

最後は本多氏の墓地がある源空寺。墓地の最奥に発見。

同時に撮った八重桜画像と帰路にオマケで寄った蝋梅の実の生育観察は

別稿とする。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

主目的は武者行列だったので八重桜も街並みもゆっくり観たことが

無かったから。

現地まではやや距離はあるが高渋バイパスのお陰でr-25を一本道で

市中の四つ角を直進してR-291(国道前橋ー柏崎)に合流して

吾妻川を渡り子持ちの「吹屋」で右折すれば坂を下って

R-17の鯉沢バイパスに達しその角が白井宿北端入口。

この辺、吾妻方面との分岐の鯉沢の渋滞を解消するために

バイパスが出来、旧R-353部分がR-33、旧R-17部分がR-291と

変わったので昔人間は時々戸惑うことがある。

コロナ騒動も何のその、満車近い混雑に驚きながら

宿場見物。北側のこの景観が白井宿の象徴の様・

白井は宿場町でないのに、白井宿と呼ばれている。

1624年の廃城後は城下町から市場町になったのだが

町並の形態は宿場町そのものであった故か。

約1kmの街並みの真ん中には白井堰と云われる水路があり

どうやら悪水処理の排水路だつたらしく真ん中に悪水を

処理した溝もある。

この水路に沿って八基の井戸が設置されている。

探訪開始 先ず北側1/3程の案内図

北木戸口に立つと正面に宿場の雰囲気を醸す大きな石灯篭。

左手に地神塔。これは片品村出身の藤賢和の作で「賢和の笹字」と

云われる独創的な篆書体で「地神」と読むんだそうだ。

隣にある金毘羅様は雨乞いや水先案内として筏師や農民の

尊崇を受けていたそうだ。

その対面に地蔵菩薩。左手に宝珠、右手に錫杖を持って

通行人の安全を見守り子育て地蔵としても崇敬されている。

水路脇に白井堰の碑。

この細長い塔は「蟲斉供養塔」で蚕が疫病で死滅したり

霜害で桑が無くなり大量死し蚕を供養するもの。

隣の小さな宮は「薬師様」。

傍に聳えたつ塔は鐘楼。

白井宿の中盤

堯恵の歌碑

白井城の歌の会で京都の修験僧・堯恵が詠んだ「月と共に神を詠む」。

説明板に内容の記載がないので読み取り不能。帰宅後、「北国紀行」を

調べたら下記のもの発見。多分これかな?

「北国紀行九月十三日、尭恵が鎌倉から越後府中への途中、

上野府中長野陣所において歌を詠む。

九月十三夜、白井戸部亭にて、「松間月、すみまさる

ほとをもみよと 松のはの 数あらはなる 峯の月影」

白井の道しるべ

1849年の建立で北は沼田城下へ、西は草津へ、南はにっこう・江戸と

三国街道からは外れてはいたものの城下町から市場町に変貌し

多くの人が行き来したことが想像できる。

北向き地蔵尊石堂

1746年の建立だが「北向き」なのはこの町の木戸が北に

あり入口でもあるからで街の真ん中に据えて合掌するのも

街の繁栄を願う庶民の素朴な信仰の様だ。

宿場の終盤

白井の万葉歌碑

「利根川の川瀬も知らず直渡り波に逢ふのす逢へる君かも」

万葉集十四の三四一三 作者不詳

原文

刀祢河泊乃 可波世毛思良受 多太和多里 奈美尓安布能須

安敝流伎美可母

この歌は高崎石碑の道にもあるので爺イは馴染み深い。

羅漢水の供養塔

かって白井は「田なし水無し井戸深し」と言われた水不足の

地域だったが下の町の金井氏の尽力で羅漢井戸が掘られた。

後に「羅漢井記」を刻んだ法華経供養塔が建立された。

ここが南端で南の木戸の石燈籠。

街中を終了してこの道標で城址に向かう。

先ずは石段を登って神明宮へ。

腰曲輪や三日月堀を経て本丸の枡形門。

白井城歌碑を前にして本丸正面。

城址の形

白井城は、利根川と吾妻川の合流点、河岸段丘である自然の要害に

築城された平山城。山内上杉氏の配下で家老職を勤めた長尾

一族のうち、白井を本拠とした白井長尾氏の居城だったとの事。

然し残念ながらこの城の築城年代は、明確ではなく15世紀半ば頃、

長尾景仲(1388-1463)の時代と推定されている。景仲は、関東無双の

知恵者と称された武将だったと伝わる。

従って当地の武者行列の大将はこの景仲でこの幟を従え馬上で

行進の先頭に立つ。

南北朝時代に長尾景忠が白井の地に入り白井・総社長尾家を

開いており、長尾景仲の代に享徳の乱などの戦乱のため、

白井城が築城された事がその根拠と聞く。

景仲の没後、北条氏・上杉氏・武田氏による攻防が繰り返される中、

白井長尾氏は景信、景春、景英、景誠、憲景、輝景、景広と

代替わりするが、1590年の秀吉の小田原攻めが始まると、

前田利家・上杉景勝の両軍を前に開城を余儀なくされた。

徳川家康の関東入府後、本多広孝が封ぜられ、沼田城の真田昌幸を

押さえる前線基地の役目を果たす。

そこで中興の祖としてこの広孝の幟も武者行列の重要メンバー。

次いで広孝の子康重が

城主となるが、岡崎に移封となり、康重の第二子紀貞が

入城するも、1624年に死去、嗣子がなく取りつぶされ廃城。

本多一族の墓所は白井の源空寺にある。

すっかり農地化された二の丸・三の丸・北郭を経ると城山不動尊。

更に進むと松原の道しるべ。

東面に「右ぬまた 双林寺道」、西面に「右まいバ志 おほご道」

南面に「左ゑちご あがつま道」

最後は本多氏の墓地がある源空寺。墓地の最奥に発見。

同時に撮った八重桜画像と帰路にオマケで寄った蝋梅の実の生育観察は

別稿とする。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます