絶好の小春日和、だが恒例の家族の運転手を相勤める為に山は駄目。

用事が終わってから箕郷に直行。先日来の小野関三太夫清繁の

事跡の追っかけ。三太夫の残した痕跡5個所の内、残り二箇所の探索だ。

(1)箕輪城址「かえる石」

搦め手口から城址に入る。祭りも終わったので従来どおり、二の丸まで

車で入れるので登りは一切無し。本丸を通過した「御前曲輪」がその場所。

南の隅近くの御前曲輪の大井戸、その脇に看板は無いがそれらしき岩。

あれっ 左側に蛙が乗っている。「かえる」は蛙の意味ではないのに。

肝心なのは石の台に乗ったこの碑文。残念ながら左端に微かに清繁の文字が

見えるだけで本文は読み取り不能。多分、和歌が一首か刻まれている筈だが。

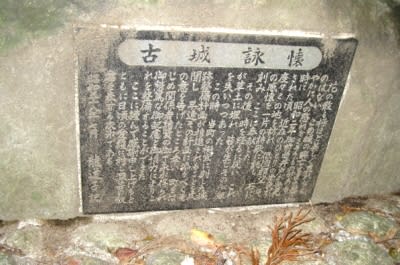

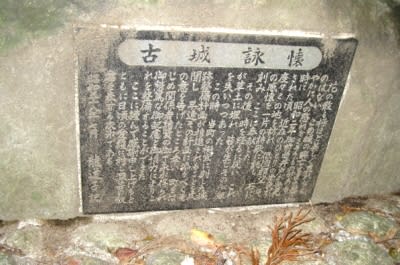

裏側に「古城詠懐」と称するプレートが昭和58年の日付で書かれている。

下部にあるため泥の付着を払いのけたが読み取れない文字も幾つか。

要約すると「御前井戸が発見された昭和二年ごろ、近在のO民が

度々この地を訪れ、徘徊顧望、その感慨を一片の詩歌に託し、石に

刻んで奉献した。その後、草土に埋もれ苔が生じその心Oを無くしつつ

あつた。折からの城址整備計画のある事を伝え聞いた家族の申し出によって

この碑が整備計画に合わせて復活したーーー」。つまり、「かえった」と。

その感謝の一文なのだか署名に「龍道子」とある。多分、この人は三太夫氏の

子供に当る人と思われる。何故なら「龍道子」著で「父三太夫の覚書」が

あるらしいから。但し、爺イはこの本に接した事は無い。市立図書館の

蔵書にも無いらしいから。この本さえ有れば刻まれた文言が判るのに。

(2)船尾滝の彫刻

何となく未練を残して次の目的地、吉岡町の船尾滝に急ぐ。駐車場には

滝見物か紅葉見物の車が数台。直ぐに舗装路を登り始めるが、入り口の

落石注意看板の通り、随所に大石ゴロゴロ。滝までは約0.9k。

滝近くになると植樹の楓とは言え、紅葉が見事。今年は余り紅葉を見ていない

ので此れでも大満足。

右手の高みに「船尾像」、白衣の観音風で岩に座っているが、何しろ建設が

平成二年では古い物好きの爺イの趣味ではない。

裾のデザインは滝をイメージしたとか。そのイメージとがこれ。

林道を挟んだ反対側に今度はドームの中に1.6mと云われる「静思像」、

滝を訪れる人に安らぎをの趣旨らしいが、これも昭和63年と新しい。

さて、滝への石段。先日、三太夫の孫に当る湯浅氏からのヒントは

「石段を登って旧道に入れ」だったので東屋直前のこの分岐を右に。

道は直ぐに左右分岐、右は荒れ方が酷いので左を選択。落ち葉につけられた

微かな踏み跡を辿ると前方に何やら石碑。近づいたら「吉田市左衛門霊之命」。

さて何だろう? 1850年頃、上州で流行った鉛銭の作者の一人に同じ名が

あるが、それが何故ここにとなると皆目見当が付かずに降参。

更に雑木を払いながら進むと前方にそれなりの雰囲気の大岩。

期待して現場に急ぐと、果たして見慣れた看板の支柱が腐って倒れていた。

大岩の左に朱入れされた文字がくっきり。間違いなく発見だ。

真中に確かに何かの図柄か見える。左上は若しかすると降雨龍の頭?

その右に「観世音霊場」の文字と再び薄い何かの図柄。

改めて立て看板を直して全体像を一枚。これで湯浅氏にも発見の連絡を

しておこう。

大分、気分良く一旦東屋の位置に戻る。

一寸、滝に寄って遠望を一枚。標高840mから72mの落差と言うのが

謳い文句。

これは赤城だろうが冠雪の気配は見られない。

橋には先日の降雪の名残。大分平地とは違うなと思いながら帰途につく。

7/24追記

雨乞い関連で下記コメントを戴いたので榛名湖の帰途に

「榛東・山子田の地蔵さん」を探しに一寸寄り道。

R-26の八ノ海道から渋川方面へ、山子田信号でR-154に右折して

100m位の群馬用水の畔に大きな「道陸神」と双神道祖神。

その僅か手前に地蔵堂、近くには他に地蔵堂は無いので多分

此れだろうと推定。

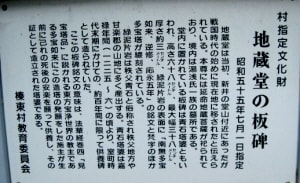

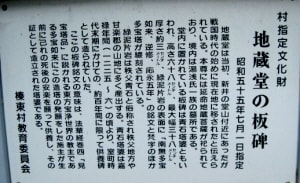

ん? 看板は「御掘地蔵堂の板碑」なる村指定の文化財。

中には68 X 38 X 3のこんな板碑が一つだけ。

肝心の地蔵菩薩はどうしたのかな?と探すと堂脇に六臂の像が。

これが雨乞いに活躍したのかな? 良く分からないが多分そうに

違いないと決め込んだ。

台座には三サル付きだが少し新しすぎるなーー。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

用事が終わってから箕郷に直行。先日来の小野関三太夫清繁の

事跡の追っかけ。三太夫の残した痕跡5個所の内、残り二箇所の探索だ。

(1)箕輪城址「かえる石」

搦め手口から城址に入る。祭りも終わったので従来どおり、二の丸まで

車で入れるので登りは一切無し。本丸を通過した「御前曲輪」がその場所。

南の隅近くの御前曲輪の大井戸、その脇に看板は無いがそれらしき岩。

あれっ 左側に蛙が乗っている。「かえる」は蛙の意味ではないのに。

肝心なのは石の台に乗ったこの碑文。残念ながら左端に微かに清繁の文字が

見えるだけで本文は読み取り不能。多分、和歌が一首か刻まれている筈だが。

裏側に「古城詠懐」と称するプレートが昭和58年の日付で書かれている。

下部にあるため泥の付着を払いのけたが読み取れない文字も幾つか。

要約すると「御前井戸が発見された昭和二年ごろ、近在のO民が

度々この地を訪れ、徘徊顧望、その感慨を一片の詩歌に託し、石に

刻んで奉献した。その後、草土に埋もれ苔が生じその心Oを無くしつつ

あつた。折からの城址整備計画のある事を伝え聞いた家族の申し出によって

この碑が整備計画に合わせて復活したーーー」。つまり、「かえった」と。

その感謝の一文なのだか署名に「龍道子」とある。多分、この人は三太夫氏の

子供に当る人と思われる。何故なら「龍道子」著で「父三太夫の覚書」が

あるらしいから。但し、爺イはこの本に接した事は無い。市立図書館の

蔵書にも無いらしいから。この本さえ有れば刻まれた文言が判るのに。

(2)船尾滝の彫刻

何となく未練を残して次の目的地、吉岡町の船尾滝に急ぐ。駐車場には

滝見物か紅葉見物の車が数台。直ぐに舗装路を登り始めるが、入り口の

落石注意看板の通り、随所に大石ゴロゴロ。滝までは約0.9k。

滝近くになると植樹の楓とは言え、紅葉が見事。今年は余り紅葉を見ていない

ので此れでも大満足。

右手の高みに「船尾像」、白衣の観音風で岩に座っているが、何しろ建設が

平成二年では古い物好きの爺イの趣味ではない。

裾のデザインは滝をイメージしたとか。そのイメージとがこれ。

林道を挟んだ反対側に今度はドームの中に1.6mと云われる「静思像」、

滝を訪れる人に安らぎをの趣旨らしいが、これも昭和63年と新しい。

さて、滝への石段。先日、三太夫の孫に当る湯浅氏からのヒントは

「石段を登って旧道に入れ」だったので東屋直前のこの分岐を右に。

道は直ぐに左右分岐、右は荒れ方が酷いので左を選択。落ち葉につけられた

微かな踏み跡を辿ると前方に何やら石碑。近づいたら「吉田市左衛門霊之命」。

さて何だろう? 1850年頃、上州で流行った鉛銭の作者の一人に同じ名が

あるが、それが何故ここにとなると皆目見当が付かずに降参。

更に雑木を払いながら進むと前方にそれなりの雰囲気の大岩。

期待して現場に急ぐと、果たして見慣れた看板の支柱が腐って倒れていた。

大岩の左に朱入れされた文字がくっきり。間違いなく発見だ。

真中に確かに何かの図柄か見える。左上は若しかすると降雨龍の頭?

その右に「観世音霊場」の文字と再び薄い何かの図柄。

改めて立て看板を直して全体像を一枚。これで湯浅氏にも発見の連絡を

しておこう。

大分、気分良く一旦東屋の位置に戻る。

一寸、滝に寄って遠望を一枚。標高840mから72mの落差と言うのが

謳い文句。

これは赤城だろうが冠雪の気配は見られない。

橋には先日の降雪の名残。大分平地とは違うなと思いながら帰途につく。

7/24追記

雨乞い関連で下記コメントを戴いたので榛名湖の帰途に

「榛東・山子田の地蔵さん」を探しに一寸寄り道。

R-26の八ノ海道から渋川方面へ、山子田信号でR-154に右折して

100m位の群馬用水の畔に大きな「道陸神」と双神道祖神。

その僅か手前に地蔵堂、近くには他に地蔵堂は無いので多分

此れだろうと推定。

ん? 看板は「御掘地蔵堂の板碑」なる村指定の文化財。

中には68 X 38 X 3のこんな板碑が一つだけ。

肝心の地蔵菩薩はどうしたのかな?と探すと堂脇に六臂の像が。

これが雨乞いに活躍したのかな? 良く分からないが多分そうに

違いないと決め込んだ。

台座には三サル付きだが少し新しすぎるなーー。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

今は亡き祖母から聞いた話ですが、

「(榛東村山子田の)地蔵堂の地蔵様は、旱魃の時に近隣の村から雨乞いのために借りに来たものだ。」と聞かされました。「不入の滝(船尾滝)の水を地蔵様に浴びせると、雨乞いの人たちが村へ帰りつくか否かくらいに雨が降ったこともあった」とか・・・。

この岩に彫られた雨乞いの時にも、地蔵像が使われたのでしょうね。

現地に寄ってきて記事を書き足しましたが

どうもこれが雨降り地蔵さんなのかは

やや自信がありません。間違えていたら

御指摘願います。

さて、その地蔵像の件ですが、写真の石像は(多分)「不動明王」でしょうね。蛇を摑んで、剣を持って・・・。

肝心の地蔵菩薩像は、ちょっといわくがあって、某所にあると聞かされていました。(ワタシも確認したことはないのですが、現在も多分あるはずです。)

場所はチョット、ネット上では書きづらいので、直にお話しする機会があったら、祖母から聞かされたことをお話しできると思います。

とりあえずは、ミステリーにしておいてください。

また、この地蔵堂は、この近所の湯浅氏一族の墓所になっています。この地蔵堂は古くは少々離れた所にあったのを、いつの時代かこの地に移したものだとも聞いたことがあります。

確かに古い墓石でも年号が読み取れるものは、江戸初中期頃までしか遡れませんので、江戸初期頃に移設したものかもしれませんね。