書くのを忘れていました。次の号が本屋さんの店頭に並ぶ前に紹介します。

「あいちトリエンナーレ2019」を見に行った人もそうでない人も、およそ現代アートに関心のある人なら読んでおいた方が良いです。

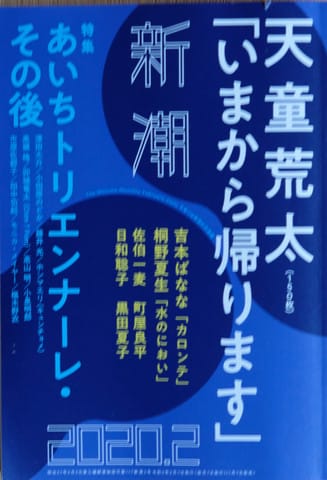

そもそも「新潮」は純文学の月刊誌です。おなじカテゴリーの雑誌として「文学界」「群像」「すばる」の、計4誌があり、芥川賞の候補作・受賞作はこの4誌の掲載作から選ばれることが多いです。文芸誌がアート関係の文章を載せることはありますが、特集と銘打って、多くの寄稿を集めるのは珍しいと思います。

全体の構成としては、まず、津田大介芸術監督の手記「次にバトンを渡すために」。文末に「取材をもとに構成」とあるので、インタビューして編集部で文章にして、津田さんが修正して…という流れでつくられた原稿だと推察されます。

当たり前のことですが「不自由展・その後」をめぐる騒動の後の記事ですので、昨年6月に札幌で津田大介さんが話したものや各メディアの事前インタビューなどとは、重点の置き方がかなり変わっています。

中止から再開までの間に、どんな動きがあったのか、さすが中心人物だけによくまとまっている(当たり前ですが)ので、一読の価値があります。

気になった箇所。

左から右からサンドバッグ状態になったはずの津田さんの、この前向きな姿勢。

すげーな、としか言いようがないです。

次に引く部分は、津田さんのこれまでの文章のなかでも、いちばん好きかも、と思えたところです。

「ボランティアが主役」といわれれば、リップサービスと受け取られるかもしれませんが、津田さんの口ぶりには説得力があるし、同じ土地で継続して実践を積み重ねていくことの意味も、そこにあるのだと思います。

次のページからは「参加作家の声」として、10人(組)の原稿が見開き2ページの範囲で続いています。

最初は小田原のどかさんで、締めくくりがカッコ良すぎなので、ここに引いておきます。

完全同意、です。

津田大介さんの蛮勇があって、はじめて明らかにされた論点がいくつもあるのですから。

参加作家の原稿は到着順に並んでいるそうで、続いて、

藤井光

ホンマエリ(キュンチョメ)

高嶺格

卯城竜太(Chim ↑ Pom)

高山明

小泉明郎

市原佐都子

田中功起

モニカ・メイヤー(田村かのこ訳)

となっている。いずれも、非常に考えさせられる文章で、内省的なものから、「Jアート・コールセンター」のことを振り返る高山明さんの実践報告、津田さんを「思考停止状態だった」と批判する田中功起さんまでさまざまであり、ひとつひとつ詳しく触れるわけにもいかないので、ぜひ手にとって読んでみてください(図書館によっては、バックナンバーで借りることができるところもあります)。

自分が傍線を引いたのは、次の箇所。

まず、藤井光さん。

「無情」に出演しているのがベトナム人技能実習生だと知って、筆者はあらためて愕然としたのでした。

そして、藤井さんの思考の深さにも感服しました。

次に、小泉明郎さんの締めくくり。

これも全くその通りだとしか、言いようがありません。

小泉さんのまっすぐな姿勢は、いろいろな意味で「出発点」になるのだと感じます。

あと、キュンチョメのホンマさんの文章を読んで、自分の見方の浅さを反省しました。当該の文章は、いずれ書き直したいです。

特集の最後には、美術評論家椹木野衣さんの論考「ボイコットをボイコットする」が置かれています。

椹木さんは「トリエンナーレ」と「芸術祭」が混同されている現状を、まず指摘します。

つまり、トリエンナーレは、ドクメンタにみられるように、政治性が強いものである。「9・11」直後なのに、それへの応答がほとんどなかった「横浜トリエンナーレ」が次第に存在感を失ったのは必然である。一方、大地の芸術祭に始まる「芸術祭」は、観光資源としての僻地の潜在的な可能性を開こうというのが動機。祝祭性を都市のトリエンナーレでうたうのは、そもそもの問題がある。都市は祝祭にあふれているのだからー。

…要約するとこんな感じになると思いますが、この区別には、筆者も無自覚でした。なるほど。

次の部分には、椹木さんの辛辣さというか、ある種の絶望が色濃く表れています。

ただし、日本がいくら絶望的な場所だからといって、単純に、欧米が良いという結論にならないこと(椹木さんがそう述べているというわけではない)が、市原佐都子さんの文章に少し触れられています。ルッキズム(見た目)による差別は西欧のほうがひどいのではないかという指摘です。

以上、走り書きになりましたが、この号の特集には、分量に比して膨大な論点が盛り込まれていると思います。どうか、お読みいただければ幸いです。

「あいちトリエンナーレ2019」を見に行った人もそうでない人も、およそ現代アートに関心のある人なら読んでおいた方が良いです。

そもそも「新潮」は純文学の月刊誌です。おなじカテゴリーの雑誌として「文学界」「群像」「すばる」の、計4誌があり、芥川賞の候補作・受賞作はこの4誌の掲載作から選ばれることが多いです。文芸誌がアート関係の文章を載せることはありますが、特集と銘打って、多くの寄稿を集めるのは珍しいと思います。

(1) 津田大介さんによる総括

全体の構成としては、まず、津田大介芸術監督の手記「次にバトンを渡すために」。文末に「取材をもとに構成」とあるので、インタビューして編集部で文章にして、津田さんが修正して…という流れでつくられた原稿だと推察されます。

当たり前のことですが「不自由展・その後」をめぐる騒動の後の記事ですので、昨年6月に札幌で津田大介さんが話したものや各メディアの事前インタビューなどとは、重点の置き方がかなり変わっています。

中止から再開までの間に、どんな動きがあったのか、さすが中心人物だけによくまとまっている(当たり前ですが)ので、一読の価値があります。

気になった箇所。

二〇二〇年にはひろしまトリエンナーレの初開催が予定されている。政治色を強く打ち出した作品で知られる柳幸典さんらが関わっていて、尾道の離島・百島で行われたプレイベントでは大浦さんの「遠近を抱えて」シリーズが全点展示されていました。ある意味ではあいトリ以上に社会性の強い、攻めた作品が並ぶのではないかと注目しているのですが、電凸対策を含めて、僕たちの経験をうまく生かしてもらえたら嬉しいですね。

左から右からサンドバッグ状態になったはずの津田さんの、この前向きな姿勢。

すげーな、としか言いようがないです。

次に引く部分は、津田さんのこれまでの文章のなかでも、いちばん好きかも、と思えたところです。

政治家も「不自由展」実行委員会も検討委員会もそれぞれの正義に基づいて発言し、互いに衝突して状況が動かなくなる中で、現場のボランティアの方々のほとんどはずっと味方になってくれていました。これは開催前から定期的に飲み会を開いてコミュニケーションを取っていたことも大いに関係しています。そこで僕は「トリエンナーレの主役はアーティストや作品ではない。皆さんが主役なんです」と繰り返し語っていました。なぜかと言えば、会期が終わるとアーティストや作品は地域から消えるけれども、それを支える人たちは同じ場所に残るから。だからみんな当事者意識を持ってくれたんですね。

「ボランティアが主役」といわれれば、リップサービスと受け取られるかもしれませんが、津田さんの口ぶりには説得力があるし、同じ土地で継続して実践を積み重ねていくことの意味も、そこにあるのだと思います。

(2) 参加作家の声

次のページからは「参加作家の声」として、10人(組)の原稿が見開き2ページの範囲で続いています。

最初は小田原のどかさんで、締めくくりがカッコ良すぎなので、ここに引いておきます。

津田は扉を開けた。それはずっと開かれるのを待っていたのだ。

完全同意、です。

津田大介さんの蛮勇があって、はじめて明らかにされた論点がいくつもあるのですから。

参加作家の原稿は到着順に並んでいるそうで、続いて、

藤井光

ホンマエリ(キュンチョメ)

高嶺格

卯城竜太(Chim ↑ Pom)

高山明

小泉明郎

市原佐都子

田中功起

モニカ・メイヤー(田村かのこ訳)

となっている。いずれも、非常に考えさせられる文章で、内省的なものから、「Jアート・コールセンター」のことを振り返る高山明さんの実践報告、津田さんを「思考停止状態だった」と批判する田中功起さんまでさまざまであり、ひとつひとつ詳しく触れるわけにもいかないので、ぜひ手にとって読んでみてください(図書館によっては、バックナンバーで借りることができるところもあります)。

自分が傍線を引いたのは、次の箇所。

まず、藤井光さん。

アジアの「相互協力・独立尊重」を説きながらもアジアの人々を「日本人」に作り替えようとした過去を再演する『無情』は、植民地時代の「奴隷」の歴史を否定し沈黙へと強制させていく「日本国民の心」を前に、ボイコットという不可視化をもって抗議する性質の作品ではなかった。植民地主義の歴史的差別意識を公然と回帰しながら猛威を振るうナショナルポピュリズム時代の美術として『無情』は観客の前に在る。しかし、アジアの友人たちを「裏切り」連帯を示せなかった事実は依然として残る。

「無情」に出演しているのがベトナム人技能実習生だと知って、筆者はあらためて愕然としたのでした。

そして、藤井さんの思考の深さにも感服しました。

次に、小泉明郎さんの締めくくり。

この国の自主規制体質はこれからも変わらないだろう。そして私たちはそれに対抗するために迂回路を探り続ける。しかし時として乱暴に思えても水を差すような試みをしていかないと、自主規制の空気はますます強固なものになっていくだろう。その際に、空気を読まない個人の勇気に頼るのではなく、空気を読まなくても良い制度とネットワークを皆で作っていく必要がある。そのことで初めて自主規制の空気が緩み、この国における表現の自由が確立されると私は信じている。

これも全くその通りだとしか、言いようがありません。

小泉さんのまっすぐな姿勢は、いろいろな意味で「出発点」になるのだと感じます。

あと、キュンチョメのホンマさんの文章を読んで、自分の見方の浅さを反省しました。当該の文章は、いずれ書き直したいです。

(3) 椹木野衣さんの論考

特集の最後には、美術評論家椹木野衣さんの論考「ボイコットをボイコットする」が置かれています。

椹木さんは「トリエンナーレ」と「芸術祭」が混同されている現状を、まず指摘します。

つまり、トリエンナーレは、ドクメンタにみられるように、政治性が強いものである。「9・11」直後なのに、それへの応答がほとんどなかった「横浜トリエンナーレ」が次第に存在感を失ったのは必然である。一方、大地の芸術祭に始まる「芸術祭」は、観光資源としての僻地の潜在的な可能性を開こうというのが動機。祝祭性を都市のトリエンナーレでうたうのは、そもそもの問題がある。都市は祝祭にあふれているのだからー。

…要約するとこんな感じになると思いますが、この区別には、筆者も無自覚でした。なるほど。

次の部分には、椹木さんの辛辣さというか、ある種の絶望が色濃く表れています。

もう少しわかりやすく言えば、出品作家に自由の行使が委ねられているのがトリエンナーレであり、観客に「楽しむ権利」としての主役の座が用意されているのが芸術祭なのである。その意味では現在、すべての展覧会が芸術祭化しつつあると言って過言ではない(私はこれを森美術館の「塩田千春展 魂がふるえる」に足を運んだときに実感した。来場者の数もさることながら、会場が作家の思いとは無関係に、てんでバラバラにインスタ映えする写真を撮るための一種の集合的な撮影スタジオと化している様を見て、批評の対象としての鑑賞はもはや極めて困難だと感じざるをえなかった。これは作家の責任ではまったくないけれどもこのような無分別な傾向は今後ますます過熱し、同時に動員のためのモデルとしてアートにいっそう求められるものとなるだろう)。

ただし、日本がいくら絶望的な場所だからといって、単純に、欧米が良いという結論にならないこと(椹木さんがそう述べているというわけではない)が、市原佐都子さんの文章に少し触れられています。ルッキズム(見た目)による差別は西欧のほうがひどいのではないかという指摘です。

以上、走り書きになりましたが、この号の特集には、分量に比して膨大な論点が盛り込まれていると思います。どうか、お読みいただければ幸いです。