Mちゃん(中1):

3月にピアノ復帰してから、しばらく「クラシック名曲集」の曲を続けてやっていたので、そろそろブルクミュラーもやらないとね、ということで 久々にブルクミュラーが課題となりました。

前にやっていた続きから、ってことで、曲は「なぐさめ」です。

この曲、ヒバリ先生が昔 子どものころ習ったときは「なーんか起伏もないし、イメージも見えてこない、つまんない曲!」と思って、ほとんど印象に残ってませんでした。

今、Mちゃんも多分、同じような感想なんじゃないかなあ。お察しします(笑)

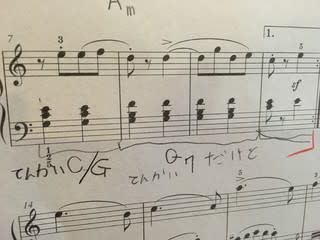

実はこの曲、音を保持しつつ2声部を合わせて弾いていく練習曲なんですね。

「バーナム」になじんでいる、現代のみんなだったら やったことのある「けんすい」に似た・・・といえば「ああ、あのタイプ」と わかるのではないでしょうか。

どれかの指を押さえたまま、ほかの指を次々使っていく、アレです。

確かに、「狩り」みたいなドラマ性もないし、「せきれい」みたいにビジュアル的なイメージが浮かぶわけでもないので、つかみどころがないかもしれませんが、「音をキープして弾き分ける練習」という目標がはっきりと見えれば、中学生になってる人ならそれを念頭に置いて、練習できるのではと思います。

何せ、私の子どものころにはそんな「めあて」も「目標」も、なーんもわかんないまま 闇雲に弾かされるだけだったんだからね。

それに比べれば、「音のキープ」と課題を示してあげたんだから、わかりやすいってもんだ。

完全にレガートのメロディーと、その間を縫って静かに流れるバッキングとを右手で弾き分ける。

後半は右手と左手の役割が交代して、左手に現れてくるカウンター・メロディー的なパートと やはり小刻みに流れるバッキングを同時に弾き分ける。

きれいにパートが弾き分けられるようになれば、単純に「メロディー&伴奏」を合わせただけの曲とは違う、複雑で高度な表現の喜びが得られます。

やってみればわかるので、がんばってください。(と、おびき寄せて練習させる。)

3月にピアノ復帰してから、しばらく「クラシック名曲集」の曲を続けてやっていたので、そろそろブルクミュラーもやらないとね、ということで 久々にブルクミュラーが課題となりました。

前にやっていた続きから、ってことで、曲は「なぐさめ」です。

この曲、ヒバリ先生が昔 子どものころ習ったときは「なーんか起伏もないし、イメージも見えてこない、つまんない曲!」と思って、ほとんど印象に残ってませんでした。

今、Mちゃんも多分、同じような感想なんじゃないかなあ。お察しします(笑)

実はこの曲、音を保持しつつ2声部を合わせて弾いていく練習曲なんですね。

「バーナム」になじんでいる、現代のみんなだったら やったことのある「けんすい」に似た・・・といえば「ああ、あのタイプ」と わかるのではないでしょうか。

どれかの指を押さえたまま、ほかの指を次々使っていく、アレです。

確かに、「狩り」みたいなドラマ性もないし、「せきれい」みたいにビジュアル的なイメージが浮かぶわけでもないので、つかみどころがないかもしれませんが、「音をキープして弾き分ける練習」という目標がはっきりと見えれば、中学生になってる人ならそれを念頭に置いて、練習できるのではと思います。

何せ、私の子どものころにはそんな「めあて」も「目標」も、なーんもわかんないまま 闇雲に弾かされるだけだったんだからね。

それに比べれば、「音のキープ」と課題を示してあげたんだから、わかりやすいってもんだ。

完全にレガートのメロディーと、その間を縫って静かに流れるバッキングとを右手で弾き分ける。

後半は右手と左手の役割が交代して、左手に現れてくるカウンター・メロディー的なパートと やはり小刻みに流れるバッキングを同時に弾き分ける。

きれいにパートが弾き分けられるようになれば、単純に「メロディー&伴奏」を合わせただけの曲とは違う、複雑で高度な表現の喜びが得られます。

やってみればわかるので、がんばってください。(と、おびき寄せて練習させる。)