前回 JR野木駅で終わった旧日光街道・奥州街道、

今回は間々田宿を目指して歩きます。

(JR野木駅)

東北本線JR野木駅を出て旧日光街道を目指します。

国道4号線の(友沼)の信号に出て右折します。

旧日光街道は国道4号線上を歩きます。

(国道4号線の友沼の信号)

しばらくすると右手に愛宕神社の真新しい鳥居が見えてきます。

日光街道日本橋から(67.7k)地点です。

神社は小さなお山になっており、富士山詣が出来ない人に、

地元で富士を拝めるように作った富士山かと思いました。

(愛宕神社)

街道を進むとその先に(役場入口)の信号があります。

野木町役場へ通じる道です。

その次の信号右角に「友沼八幡神社」の鳥居、

左角に法音寺の総門が見えます。

法音寺の総門をくぐり次にある山門の前には、芭蕉の句碑が立っています。

正しくは真言宗法音寺と言います。

(法音寺の総門)

(法音寺の石柱)

(真言宗らしい山門前)

(法音寺山門前の芭蕉句碑)

句碑に刻まれている句は、

芭蕉翁 道者多能むくけは

馬爾喰連希り

とある。

(芭蕉翁 道ばたの むくげは馬に 喰われけり)と読める。

案内によると、

(法音寺にあるこの句碑は、安永9年(1780)中秋に、

今日庵安袋の門人である秋元性李叟(=翁)が建てたものである。

「道ばたの」は諸本が「道のべの」としている。

「むくげ」は木槿、槿(むくげ)である。

松尾芭蕉(1644~94)は江戸時代前期の俳諧師で、伊賀上野の生まれである。

俳号ははじめ宗房、江戸に下って桃青と号した。

別号は芭蕉翁をはじめいくつかあるが、好んで「はせを」、「芭蕉」と称した。

「旅の詩人」「漂泊の詩人」といわれた。

「おくのほそ道」の旅では、芭蕉は、

元禄二年(1689)3月、芭蕉庵を人に譲り、

河合曽良を伴って江戸を出発、奥州北陸へ旅立った。

「曽良旅日記」によると、3月29日の野木を通過して、

小山市間々田に泊まり、翌日間々田を出たことが分かる。

この間、野木周辺や宿泊場所等に関する記載は残されていない。

間々田出立後、「室の八島」(現、栃木市総社町大神神社)を訪ね、

鹿沼から日光を経て、白河の関を越え、松島へ向かった。

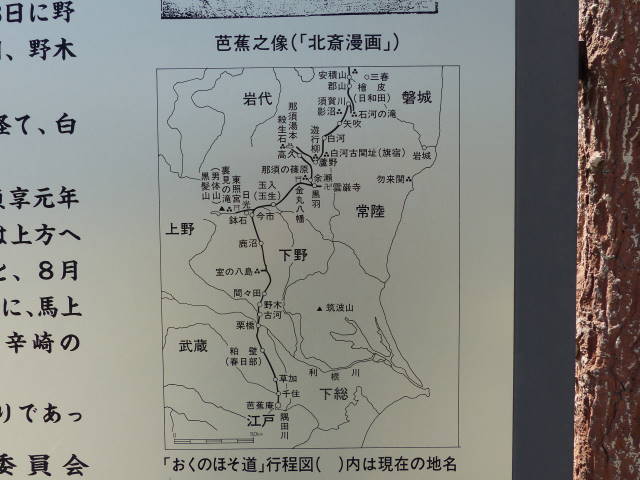

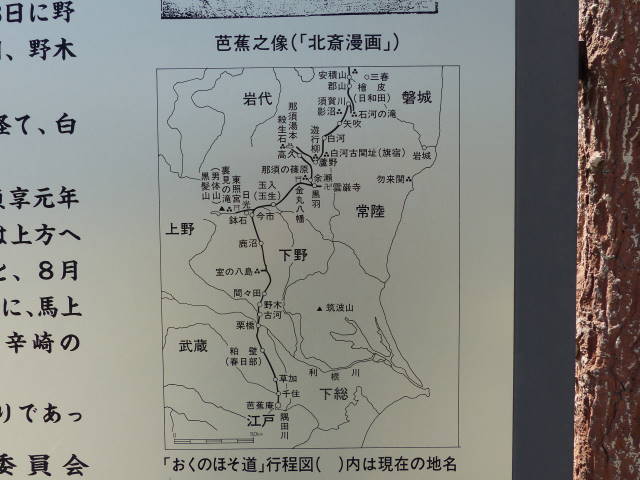

(「おくのほそ道」工程図)

ところで、「道のべの」の句は、

芭蕉が「おくのほそ道」の旅に出る5年前、

貞享元年(1684)8月、41歳の秋、江戸深川の芭蕉庵を出発、

門人千里を伴って、東海道を上方への旅「野ざらし紀行」に向かった際に

つくられたものである。

大井川を越えたあと、8月20日過ぎのことで、小夜の中山越えをする前に、

馬上から詠まれたものである。この句のほか、

「山路来て何やらゆかしすみれ草」

「辛崎の松は花よりおぼろにて」

の句が当時評判になったとされる。

この旅は江戸出立以来、9か月のわたる長旅で、

人生を旅とする俳諧の始まりであった。)(野木町教育委員会)

ボクが説明するよりも確かな説明であるが、

肝心の句碑がいかにも新しくて、

これが本当に1780年に建てられた碑なのか疑わしく思える。

(法音寺の本堂)

日光街道を挟んで「友沼八幡神社」の鳥居が見える。

(友沼八幡神社の鳥居)

(友沼八幡神社)

野木町教育委員会による説明「将軍御休所跡」が詳しいので紹介したい。

(元和元年(1616)、徳川家康が没すると、

これを駿河の久能山にいったん葬ったが、

翌三年の一周忌に久能山から日光へ改葬した。

東照大権現社が完成すると、将軍秀忠は日光参詣(社参)のため、

四月十二日に江戸を出発している。

さらに寛永十三年(1636)に東照宮が完成すると、

徳川家最大の廟所として将軍はじめ諸大名、武家や公家、

さらに庶民に至るまで参詣するようになった。

(友沼八幡神社の樹齢550年の大ケヤキ」)

将軍の社参は、秀忠の第一回社参をはじめとして、

天保十四年(1843)の十二代将軍家慶の社参まで十九回に及んだ。

寛永十三年四月、遷宮後の第十一回社参から行列の規模も拡大された。

社参の行程は四月十三日に江戸を出発し、岩槻・古河・宇都宮で各一拍、

十六日に日光に入り、十八日には帰途につく。

復路もやはり三泊四日で帰るのが慣例になった。

それとともに昼食・休憩の宿や寺社なども決まり、大沢宿(現今市市)のように

そのための御殿が建てられた例もあった。

(大ケヤキと対抗する大イチョウ)

友沼の将軍御休み所は、将軍が江戸を出発し、二泊目になる古河城を朝出て、

最初に小休止をした場所で、八幡神社の境内にあった。

次は小金井の慈眼寺で昼食をとり、石橋へと言う道順をとった。ー後略)

(野木町教育委員会)

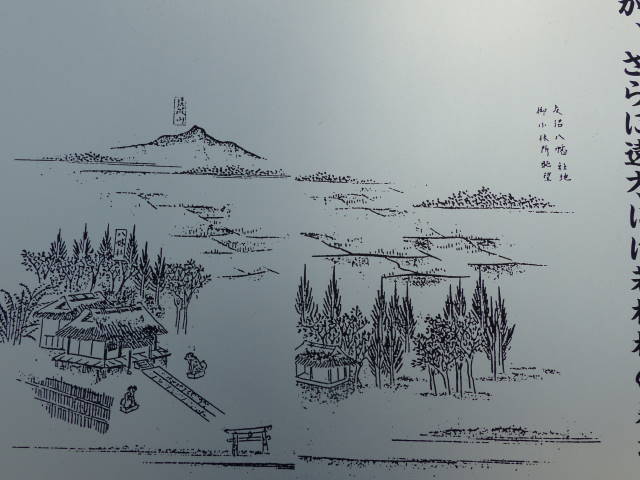

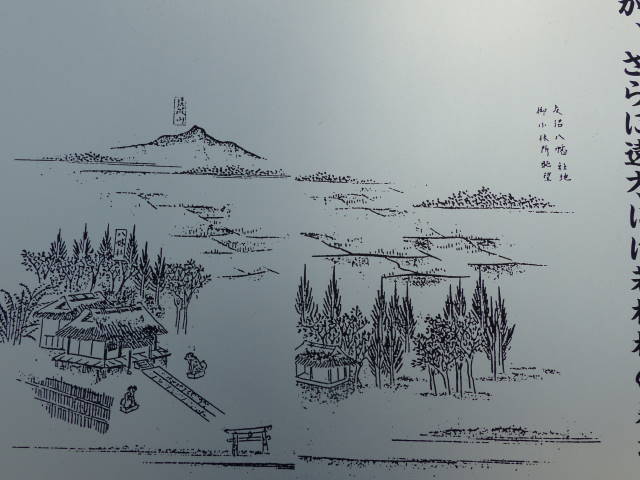

(「日光道中略記」の八幡神社、奥に筑波山が見える図)

友沼八幡神社を出ると小山市に入る。

ここから間々田宿に入っていく。

今回は間々田宿を目指して歩きます。

(JR野木駅)

東北本線JR野木駅を出て旧日光街道を目指します。

国道4号線の(友沼)の信号に出て右折します。

旧日光街道は国道4号線上を歩きます。

(国道4号線の友沼の信号)

しばらくすると右手に愛宕神社の真新しい鳥居が見えてきます。

日光街道日本橋から(67.7k)地点です。

神社は小さなお山になっており、富士山詣が出来ない人に、

地元で富士を拝めるように作った富士山かと思いました。

(愛宕神社)

街道を進むとその先に(役場入口)の信号があります。

野木町役場へ通じる道です。

その次の信号右角に「友沼八幡神社」の鳥居、

左角に法音寺の総門が見えます。

法音寺の総門をくぐり次にある山門の前には、芭蕉の句碑が立っています。

正しくは真言宗法音寺と言います。

(法音寺の総門)

(法音寺の石柱)

(真言宗らしい山門前)

(法音寺山門前の芭蕉句碑)

句碑に刻まれている句は、

芭蕉翁 道者多能むくけは

馬爾喰連希り

とある。

(芭蕉翁 道ばたの むくげは馬に 喰われけり)と読める。

案内によると、

(法音寺にあるこの句碑は、安永9年(1780)中秋に、

今日庵安袋の門人である秋元性李叟(=翁)が建てたものである。

「道ばたの」は諸本が「道のべの」としている。

「むくげ」は木槿、槿(むくげ)である。

松尾芭蕉(1644~94)は江戸時代前期の俳諧師で、伊賀上野の生まれである。

俳号ははじめ宗房、江戸に下って桃青と号した。

別号は芭蕉翁をはじめいくつかあるが、好んで「はせを」、「芭蕉」と称した。

「旅の詩人」「漂泊の詩人」といわれた。

「おくのほそ道」の旅では、芭蕉は、

元禄二年(1689)3月、芭蕉庵を人に譲り、

河合曽良を伴って江戸を出発、奥州北陸へ旅立った。

「曽良旅日記」によると、3月29日の野木を通過して、

小山市間々田に泊まり、翌日間々田を出たことが分かる。

この間、野木周辺や宿泊場所等に関する記載は残されていない。

間々田出立後、「室の八島」(現、栃木市総社町大神神社)を訪ね、

鹿沼から日光を経て、白河の関を越え、松島へ向かった。

(「おくのほそ道」工程図)

ところで、「道のべの」の句は、

芭蕉が「おくのほそ道」の旅に出る5年前、

貞享元年(1684)8月、41歳の秋、江戸深川の芭蕉庵を出発、

門人千里を伴って、東海道を上方への旅「野ざらし紀行」に向かった際に

つくられたものである。

大井川を越えたあと、8月20日過ぎのことで、小夜の中山越えをする前に、

馬上から詠まれたものである。この句のほか、

「山路来て何やらゆかしすみれ草」

「辛崎の松は花よりおぼろにて」

の句が当時評判になったとされる。

この旅は江戸出立以来、9か月のわたる長旅で、

人生を旅とする俳諧の始まりであった。)(野木町教育委員会)

ボクが説明するよりも確かな説明であるが、

肝心の句碑がいかにも新しくて、

これが本当に1780年に建てられた碑なのか疑わしく思える。

(法音寺の本堂)

日光街道を挟んで「友沼八幡神社」の鳥居が見える。

(友沼八幡神社の鳥居)

(友沼八幡神社)

野木町教育委員会による説明「将軍御休所跡」が詳しいので紹介したい。

(元和元年(1616)、徳川家康が没すると、

これを駿河の久能山にいったん葬ったが、

翌三年の一周忌に久能山から日光へ改葬した。

東照大権現社が完成すると、将軍秀忠は日光参詣(社参)のため、

四月十二日に江戸を出発している。

さらに寛永十三年(1636)に東照宮が完成すると、

徳川家最大の廟所として将軍はじめ諸大名、武家や公家、

さらに庶民に至るまで参詣するようになった。

(友沼八幡神社の樹齢550年の大ケヤキ」)

将軍の社参は、秀忠の第一回社参をはじめとして、

天保十四年(1843)の十二代将軍家慶の社参まで十九回に及んだ。

寛永十三年四月、遷宮後の第十一回社参から行列の規模も拡大された。

社参の行程は四月十三日に江戸を出発し、岩槻・古河・宇都宮で各一拍、

十六日に日光に入り、十八日には帰途につく。

復路もやはり三泊四日で帰るのが慣例になった。

それとともに昼食・休憩の宿や寺社なども決まり、大沢宿(現今市市)のように

そのための御殿が建てられた例もあった。

(大ケヤキと対抗する大イチョウ)

友沼の将軍御休み所は、将軍が江戸を出発し、二泊目になる古河城を朝出て、

最初に小休止をした場所で、八幡神社の境内にあった。

次は小金井の慈眼寺で昼食をとり、石橋へと言う道順をとった。ー後略)

(野木町教育委員会)

(「日光道中略記」の八幡神社、奥に筑波山が見える図)

友沼八幡神社を出ると小山市に入る。

ここから間々田宿に入っていく。

懐かしいですな、その次が小山だった。

大阪時代と関東へ赴任中の合わせて約20年間ほど

出張で見慣れた風景でもあります。

この辺りから結城や下館辺りで眺める筑波山が

近くも無く、遠くも無い、美しい姿に感じますね。

昔の人は、毎日武術の鍛錬などをやっていたから、足腰が丈夫だったんでしょうねえ。

う~ん、私には厳しい行程だなあ~。

それとも、年寄の侍などは、歩かないで籠に乗ることも多かったんでしょうかね。

人生わずか50年ですね。

GWも仕事の課題山積で、休んだ気がしないですね。

よって、休み疲れなど、全くなしです。

15キロくらい歩かれたのでしょうか。

街道筋の名所旧跡が見学できるのが楽しみの一つですよね。

私も年に3~4回、仲間たちと歩いています。

>言葉は、読み方が変わると、それが正しくなります。

『ヒトダンラク』も、その内、正しい読み方として定着するかも知れませんね。

>くらやみの中を神輿が静かに行くのですか?

解説している通り 『消燈して闇夜に御旅所に神幸するので、俗に「くらやみ祭」』 といわれています。

>もしそうだとすると、浅草の三社祭の方がにぎやかで楽しそう。

好みの問題ですが、三社祭の神輿も夜にかつがれるし、夜の祭の方が活気にあふれ賑やかな祭りも多々あります。

富山の祭が左様で、盛大な祭なのに日中の人出がまばらでしたが、夜になると活気づいて一層盛り上がります。

http://blog.goo.ne.jp/iinna/e/12789936c05d1dedbcb1c8c89d0fd6f7

宿場の間隔も短いように思えます。

ついこの間まで50年でした。

ボクの母は54歳父は57歳でしたが、

その子供たちは、80台に突入しています。

あと20年もすると人生100年の時代になりそうです。

今まで休んだツケが回ってきています。

ご苦労様です。

あっちこっち寄り道しますので、約20kmになりました。

歩数にして3.3万歩でした。