前回、板橋宿 平尾脇本陣跡から出て来たら、

旧中山道の案内広場がある所まで書いた。

(その案内広場)

中山道69次の案内と順次中山道の各宿場の案内が掲示されている。

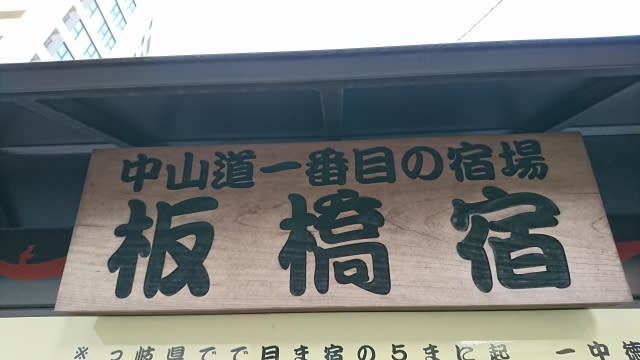

(板橋宿の案内看板1)

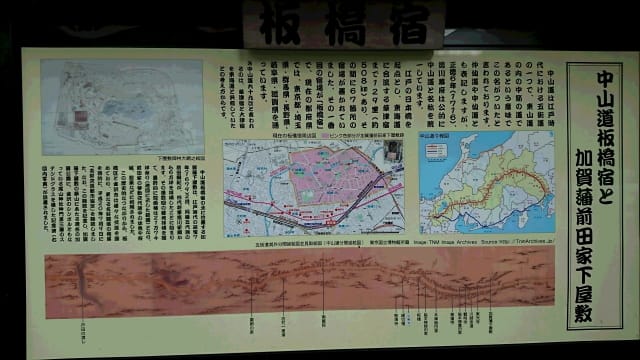

(板橋宿の案内看板2)

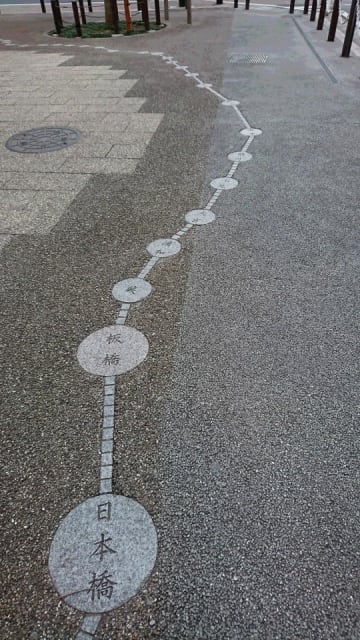

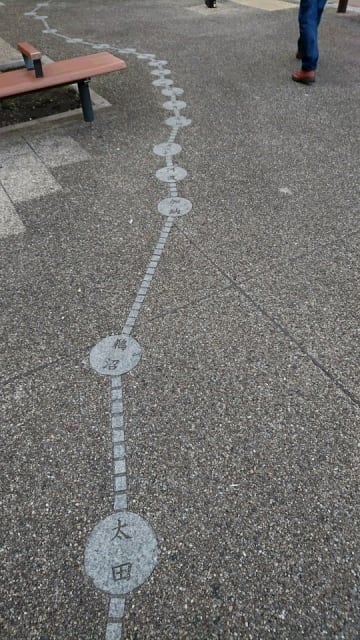

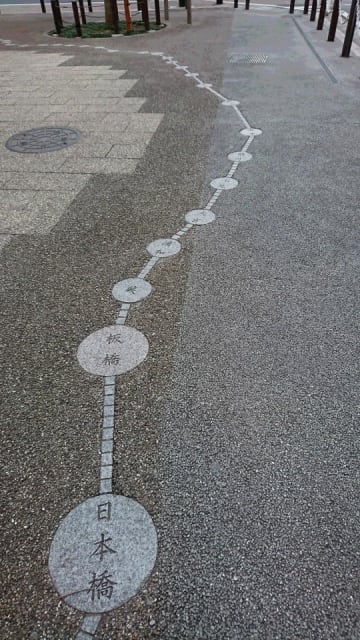

更に広場の地面には、

日本橋から板橋宿~京都三条大橋まで、

69次の宿場図が描かれている。

(地面に描かれた各宿場図1 日本橋~)

ここにはスタート地点の日本橋から最初の宿場板橋から15番 上州の安中宿まで、

(地面に描かれた各宿場図 16次松井田宿~)

16番松井田宿から27番 信濃の長久保宿まで、

(地面に描かれた各宿場図 28次和田宿」~)

28番和田宿から中山道最大の難関 碓氷峠を越えて島崎藤村が描いた43番木曽の馬籠宿まで、

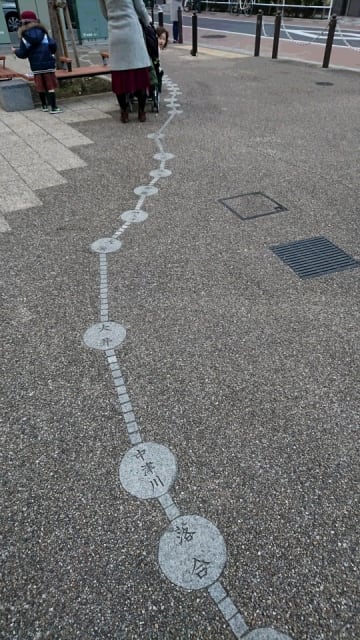

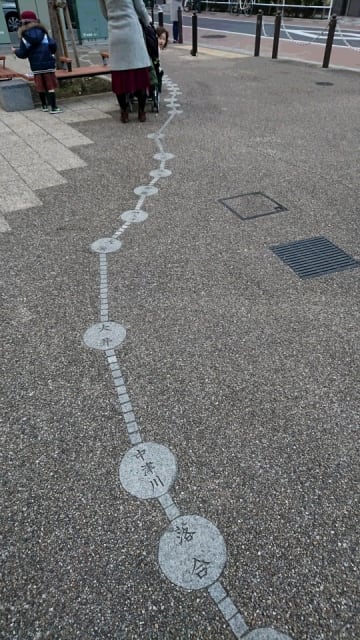

(地面に描かれた各宿場図 44番落合宿~)

44番落合宿から美濃の木曽川の水運の船着き場ととして栄えた伏見宿まで、

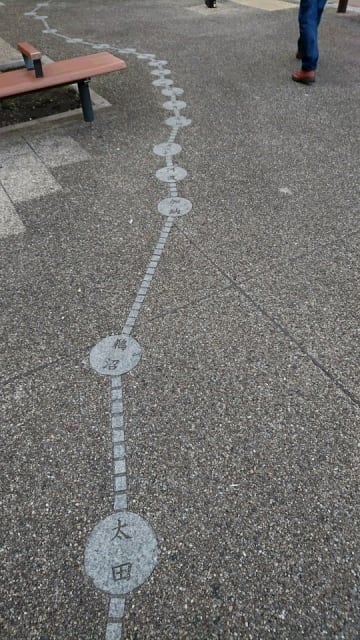

(地面に描かれた各宿場図 51番太田宿~)

渡しがある51番太田宿から、古い古い昔から霊仙山の地下水が清らかな61番 醒井宿まで、

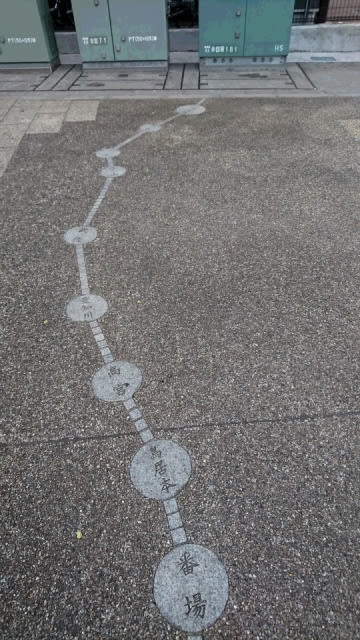

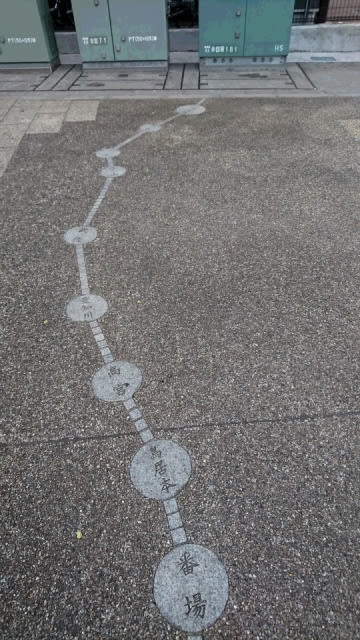

(地面に描かれた各宿場図 62番番場宿~)

そして最後が「瞼の母」で有名な主人公 番場の忠太郎の番場宿から京都三条大橋までが敷き詰められている。

中山道を歩きたい方は、この広場でその醍醐味を満喫されては如何?

ほんの十分ほどで完歩できますし、掲示板で知識も得られます。

この広場を横に見て旧中山道を進むと、

「板橋観光センター」右への案内看板が見えるので寄ってみよう。

(「板橋観光センター」案内看板)

(板橋観光センター)

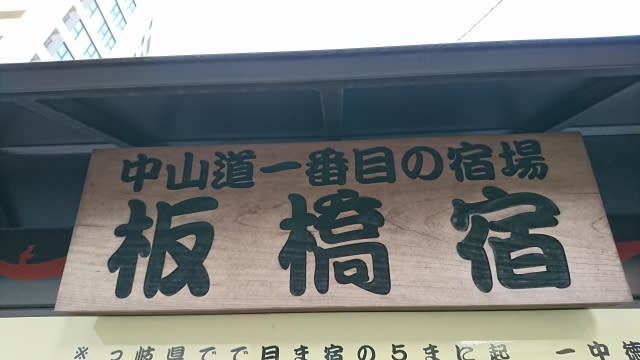

(「板橋観光センター」入り口の看板)

この板橋観光センターには、板橋区の観光案内のボランティアガイドがいらっしゃって、

希望に応じ板橋宿を無料で案内して頂ける。

ガイドは毎日(火曜日を除く)

時間はPM13時より

なお、多人数でガイドを受けたい方は、

二週間ほど前に申し込んで置くと良い。

微に入り細に渡りガイドをしていただける。

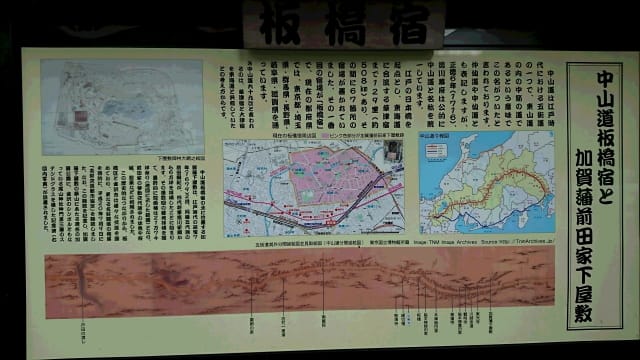

さて、この観光センターには、昔の板橋の様子や、

初代 縁切り榎の残りや、中山道分間延絵図など見ることが出来る。

庚申塔、近藤勇の今までに書いたことなど、皇女和宮の当時の様子なども、

案内してくださると思われます。

(観光センター内の板橋の写真)

(東光寺にあった庚申塔のレプリカ)

観光センターを出て中山道を進むと信号があって、

その向こうが板橋も仲宿になり、中山道を歩くと各宿場で必ず訊かれるのが

板橋のことと縁切りエノキのこと。

この先にこの両方があります。

それでは今回はこの辺で・・・・。

旧中山道の案内広場がある所まで書いた。

(その案内広場)

中山道69次の案内と順次中山道の各宿場の案内が掲示されている。

(板橋宿の案内看板1)

(板橋宿の案内看板2)

更に広場の地面には、

日本橋から板橋宿~京都三条大橋まで、

69次の宿場図が描かれている。

(地面に描かれた各宿場図1 日本橋~)

ここにはスタート地点の日本橋から最初の宿場板橋から15番 上州の安中宿まで、

(地面に描かれた各宿場図 16次松井田宿~)

16番松井田宿から27番 信濃の長久保宿まで、

(地面に描かれた各宿場図 28次和田宿」~)

28番和田宿から中山道最大の難関 碓氷峠を越えて島崎藤村が描いた43番木曽の馬籠宿まで、

(地面に描かれた各宿場図 44番落合宿~)

44番落合宿から美濃の木曽川の水運の船着き場ととして栄えた伏見宿まで、

(地面に描かれた各宿場図 51番太田宿~)

渡しがある51番太田宿から、古い古い昔から霊仙山の地下水が清らかな61番 醒井宿まで、

(地面に描かれた各宿場図 62番番場宿~)

そして最後が「瞼の母」で有名な主人公 番場の忠太郎の番場宿から京都三条大橋までが敷き詰められている。

中山道を歩きたい方は、この広場でその醍醐味を満喫されては如何?

ほんの十分ほどで完歩できますし、掲示板で知識も得られます。

この広場を横に見て旧中山道を進むと、

「板橋観光センター」右への案内看板が見えるので寄ってみよう。

(「板橋観光センター」案内看板)

(板橋観光センター)

(「板橋観光センター」入り口の看板)

この板橋観光センターには、板橋区の観光案内のボランティアガイドがいらっしゃって、

希望に応じ板橋宿を無料で案内して頂ける。

ガイドは毎日(火曜日を除く)

時間はPM13時より

なお、多人数でガイドを受けたい方は、

二週間ほど前に申し込んで置くと良い。

微に入り細に渡りガイドをしていただける。

さて、この観光センターには、昔の板橋の様子や、

初代 縁切り榎の残りや、中山道分間延絵図など見ることが出来る。

庚申塔、近藤勇の今までに書いたことなど、皇女和宮の当時の様子なども、

案内してくださると思われます。

(観光センター内の板橋の写真)

(東光寺にあった庚申塔のレプリカ)

観光センターを出て中山道を進むと信号があって、

その向こうが板橋も仲宿になり、中山道を歩くと各宿場で必ず訊かれるのが

板橋のことと縁切りエノキのこと。

この先にこの両方があります。

それでは今回はこの辺で・・・・。

そういえば、銀座線・三越前駅の地下街に日本橋三越側に東海道五十三次の宿場を絵入りで説明しています。

それを撮ってブログに紹介するのもありでした。

昔は歩いて旅行したのですね。

ずいぶん時間がかかったでしょうね。

関所手形なども必要だったとか。

板橋区も、かなり、中山道に力を入れているんですね~。

板橋観光センターは、中山道観光センターという名前にしてくれていれば、中山道踏破の際に、間違いなく立ち寄ったのですが。