(和田宿本陣の冠木門(かぶきもん)

(夜明け前と各宿場の記録から)

木曽街道を歩くに及んで、

藤村の「夜明け前」を読んで、

今まで気にかかっていたことが、

いくつか分かるようになった。

その一つに各宿場を通行する大名、

公家が宿泊するときの大人数の食糧のことである。

どうやって調達していたのか不思議に思っていたが、

大名や公家たちは食料や食器、寝具はそれぞれが持参したと、

「夜明け前」に書かれている。通行するときの先触れとともに、

米47俵が届けられたと記されている。

もっとも大々的な通行は、皇女和宮のときであろう。

宿泊された本陣の一部(上段の間)が、

上州の板鼻宿に残されているが、そのときの人数が京都側から一万人、

江戸側からのお迎えが一万五千人、和宮御付の人が京都から通しで四千人、

合計二万九千人と膨大な人数である、と記録されている。

食事と排泄はどのようにされたか興味のあるところであった。

《板鼻本陣と皇女和宮(旧中山道を歩く 87)参照

http://hide-san.blog.ocn.ne.jp/bach/2007/03/post_0a09.html》

板鼻宿はもちろんのこと、高崎、倉賀野、新町の四宿だけでは、

足りず近隣の村からも総出で協力して炊き出しを行ったとある。

板鼻宿で頂いた本陣の間取図を見ると、部屋数20室、湯殿4箇所。

御上段の間の近くにお湯殿があり、

その脇に御用所2畳とあり四角のマークのあるところがトイレと思われる。

そのトイレのマークがある部屋がそれぞれ4つの湯殿脇にあり、

トイレの四角のマークは二個の部屋と4個の部屋(仕切りはある)があるが、

一度に用を足すことができるのは二人、四人ということのように思われる。

「夜明け前」によれば、本陣に寝泊りできる家来は、

30人程度とかかれており、その他、人数が多い時には近所のお寺、

時には本陣の家庭内にも、問屋にも、一般民家にも泊まったように書かれている。

宿泊客が多いときは、隠居所にあてがってあった土蔵の二階までも、

宿泊場所にしたと記録されている。

(馬篭宿にはこの隠居所が残っていると言うので是非見て戴きたい。)

(馬篭本陣の隠居所)

しかし、板鼻宿のように小さな宿場では、

2万九千人ともなると民家の玄関先は当然のこと、

雨露をしのぐ事ができれば、ひさしの下にも寝泊りし、

野宿もやむを得ず、であったに違いない。

当時の記録によると(和田宿のガイドさん談)

畑の道の四隅に柱を立て、その上に筵をテントのように張って屋根として眠り、

15人に一つ焚き火が許されたと言う。

トイレは当然のこととして、青空トイレであったと推測される。

行列については「夜明け前」に書かれていないが、

和宮の行列の絵を見ると三列で行列が書かれているのを勘案すると、

二万九千人の行列では、前の人との間隔が1mとして、

三列で歩いたとすると、行列の長さは約10kmになる。

旧暦10月20日(新暦では11月22日)に京都を出発、

江戸到着が新暦12月16日であるから、

野宿の人は寒かったに違いない。

中山道を踏破するのに24日間掛かった。

一日あたり平均で約22km進んでいることになる。

朝8時に出発、お昼と休憩で一時間半は必要とすると、

この時期では夕方5時には暗くなるから、

少なくも4時半には宿舎に着いたとして、

実際の移動時間は7時間、時速約3kmとすると、

長さ10kmの行列が通過するのに、3時間余が必要になる。

「下に~下に~」の掛け声が聞こえて土下座をすると、

5時間座ったままでいなければならない。

(もっとも「下に~下に~」と言いながら通った行列は、

徳川御三家のみであったとされる。)

その間土下座していたら、食事も出来ないし、トイレにもいけない。

行列が近づいたら、一般庶民は裏道に非難したに違いない。

あるいは、和宮のお駕籠が通過する寸前に土下座し、

駕籠が目の前を通り過ぎたら普段の生活に戻ったのであろう。

話が変わるが、

和宮についての記録によれば、先頭が取りすぎてから、

行列の最後尾が通過すのに、3日~4日掛かったとあるそうだ。

行列が長くても、せいぜい3時間くらいと思われるのに、

どうして3~4日かかったと書かれているのか長い間気になっていた。

先日和田宿を訪ね、その疑問が解けた。

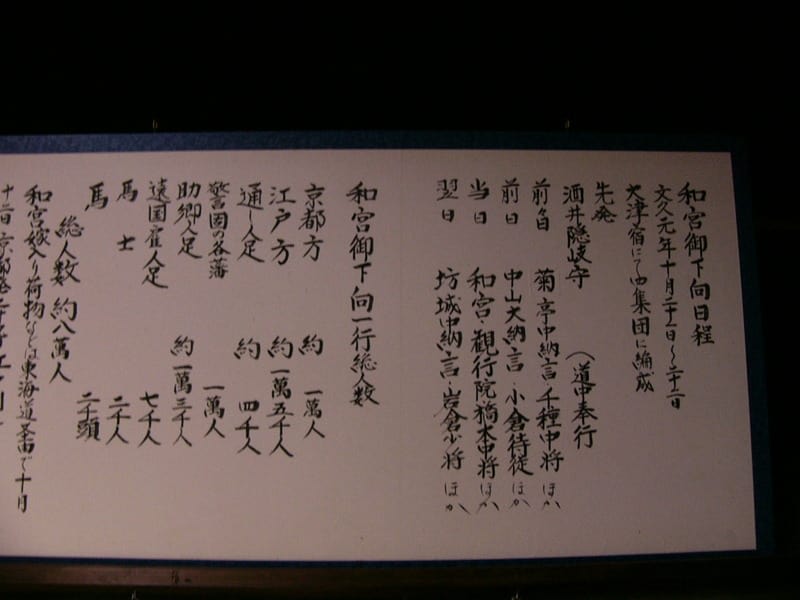

和宮の行列の前に、先ず

酒井隠岐守(道中奉行の一行が通り、街道筋の不具合を点検していく。)

前前日 菊亭中納言 千種少将ほか

前日 中山大納言 小倉侍従ほか

当日 和宮・勧行院橋本中将ほか

翌日 坊城中納言・岩倉少将ほか

の順で通行したと和田宿脇本陣の記録にあると言う。

(和田宿にあった記録)

これでは、三日間掛かるどころか、和宮の下向の際、

最初の道中奉行から勘定すると、

その行列は実に5日間掛かって宿場を通り抜けている。

これに荷物が入れば、もっと日数が必要であったが、

和宮様荷物は東海道経由で送られたとある。

中山道は、警備の各藩1万人、助郷人足1万三千人、

遠国雇い人足七千人、馬方二千人、馬二千頭など。

総人数八万人の手を煩わせた大行列になったと言う。

旧中山道では、この大行列の後、間もなく明治時代に突入し、

宿場制度も衰退したことから、

今ではどの宿場でも和宮の行列は語り草となっている。

しかし、微細については公の記録があるわけではないので、

宿場宿場に残された記録を元に想像することになる。

蛇足であるが、中山道を通った大名の数も、ある宿場では30家、

またある宿場では34家、ほかの宿場では39家と記録が異なる。

記録した人が数えた数え方と数えた年代の違いかもしれない。

自分の宿場を通過すればカウントしない、ある人はカウントした。

例えば加賀藩などは参勤交代のルートが時に異なる場合がある。

したがってある宿場では通り、ある宿場では通らない時があった。

記録者の中には、大名の石高が一定の石高以上でないと、

大名と思っていない人もいたかもしれない。

森の石松ではないが、一里過ぎれば旅の空、

いくら親分でも自分を見張っているわけではない、

言い渡された禁酒を破っても解らないだろうと酒を飲んだ。

これと同じように、幕府から経路を言い渡されていたとしても、

決まりを守らなかった大名もいたに違いない。

そんな風に勝手に想像できるのも記録のあいまいな歴史だからこそである。

(和田宿本陣のご入門)

そんなものに遭遇してしまったら、運のつき。

できるだけ、避難しないと、一日をぼうにふってしまいます。

6回だけは上北国街道(琵琶湖脇の)から中山道を通り、

その他は下北国街道(直江津から信濃追分宿へでる)を通っているようです。

その間は楽しんでこそ人生ですね。

他の大名では 片寄れ~ 片寄れ~

あるいは よけろ~ よけろ~ と掛け声を用いたとか。

大名行列は宿場町内と江戸城下だけはゆっくりと隊列を組んで通ったらしいけど

道中ではバラバラで駆け足に近い速度で往復したそうですね。

加賀の前田家では通常は120里の参勤交代で12泊13日かかるのに

最高で6泊7日で金沢へ帰ったとか書いてあるそうです。

普通でも平均1日10里(40km)で行進したんですね。

除気して元気に生きている人、

もう手立てのない人、

苦しみも人の感じている以上に苦しんでいる人、

さまざまな狭間で病と闘っている人が沢山います。

話してみても始まらないのですが、

今を幸せに感じながら逝きたいものです。

いつも ありがとうございます♪(*'-^)-☆

古文書講座に出て勉強をしたのが、

大きく影響しているでしょうね。

びっくりするのは、中津川の観光協会の方が、

「夜明け前」を書いた藤村が資料とした、

毛筆の「大黒屋日記」をよく読んでいらっしゃったのを見て、

恥ずかしくなりましたね。

それでボクも勉強しましたが、まだまだ中途半端です。

義経が蒙古へ行ってジンギスカンになったのと同じ類でしょうね。

庶民には解からない、高貴な方の生活ですから、

どんな仮説も立てられそうですが、

移動した宿場宿場での記録ガ残っていますから、

一寸信じられませんね。

身代わり説があると話は面白く展開しますが。

歩いて旅をしていたのですね~

有吉佐和子著「和宮御留」講談社

あとがきには

これほどの大掛かりな無駄はなかった

徳川家瓦解は歴史の赴くところ

和宮の存在は無関係

徳川幕府の最後の大きな宴にもおもえますね。