(妻籠宿)

お宿「つたむらや」について、最初にお話をしておきたい。

このお宿の「おもてなしの心」は、ボクの経験で過去に泊まった

国内外の全てのお宿の中で一番優れたものであった事を

お伝えしておきたい。

民宿をプロの旅館と比較することも憚られるが、

そんな旅館と比較しても、

負けることのない「おもてなし」であった。

「おもてなし」って何?

辞書によると、

(①とりなし、待遇

②振る舞い、態度

③取り計らい、処置

④御馳走、接待)とある。

良いおもてなしとは、この全てを兼ね備えるということであろう。

民宿「つたむらや」では、待遇も態度もご馳走も取り計らいも適当(*)で、

大変満足して帰ってきた。

但し、これはボクにとっては100点ということで、

誰か別の方が感じる「おもてなしの心」は「0点」であるかも知れない。

「おもてなし」とはそういうものか?

(*)適当=いい加減という意味でなく、ふさわしい、目的・要求にあっているの意味)

土日祝日以外の普段の日の宿泊客は、一組か二組であるとの事。

宿泊可能人数は最大26名。

後で知ったことであるが、頂いた名刺を見ると、

昭和63年に秋篠宮文仁親王と川島紀子様が

お泊りになった宿と書いてあった。

秋篠宮様がご結婚される前の学生時代に、

大勢の学友と一緒に宿泊された宿である。

滞在中、こんなことは一言も触れられなかった。

(つたむらや)

(三軒の民宿が並んでいる、一番手前が「つたむらや」)

宿の女将さん(その宿の主婦兼女将)に聞いた話であるが、

ここに並ぶ三軒の民宿は全部親戚で、

「つたむらや」の建物はおよそ120坪あり、別途、養魚場を経営している。

信州サーモン・ヤマメ・岩魚・紅鱒を養殖し、

妻籠・大妻籠の宿から、これら魚を注文に応じて出荷しているそうな。

一泊二食7500円。(H10年5月)

くぐり戸の、「民宿つたむらや」と墨書した障子戸を開けて中に入る。

「ごめんください」と、やや大声で案内を請うもしばらく返事がない。

しかし、耳を澄ますと、奥の部屋でなにやら人の動く気配がする。

そこでもう一度、大音声で

「ごめんください!!」と呼ぶと言うより、怒鳴ると言う感じで案内を請うと、

やっと奥の障子が開いて、

田舎の「かあちゃん」と言う、いでたちのの女将さんが出てきた。

「いらっしゃいませ!そこへかけください!」

「昨日予約しましたhide-sanです。」

「まあまあ、良くいらっしゃいました。そこにお休みください」と言う。

言われたとおりに腰を下ろすと、民宿の名刺と妻籠宿の案内地図、

それに宿帳を出し、暇な時に書いて置いてください、と言う。

お出でになったお客様には全て同じようにするのであろう、

妻籠宿の宣伝を込めて、宿場の案内が細かく説明した地図を貰った。

今日見学してきた後であり、もう必要ないものであるが、

家に帰って確認のためと地図も名刺もバッグの中に押し込んだ。

女将さんが「そこへ休んでください」と言った割には、

すぐお部屋に案内しますと急かす。

こちらは今日、22kmも歩いてきたので、

一度座ったらすぐに立ち上がれない。

疲れた足から、やっとの思いで靴を脱ぎ板の間へ上がったら、

囲炉裏のある部屋の反対側、

つまり囲炉裏の部屋が右側とすると、左側に客室があるらしい。

(軒卯建の白壁の手前の部屋に泊った。軒下にぶら下がっているのは消防用の手押しポンプ「龍吐水」)

「お部屋を案内します」と言うので、ついていこうとしたら、

上がった廊下のすぐ左の障子を開けて、

「ここです。」という。

見渡すと6畳間に座卓が一つ、両側に座布団、

部屋の隅に時代物の衣桁(子供の頃見た衣文掛けのことで、

結婚式場などで見る内掛けなど着物を掛けておくものの事)

反対側に床の間と押入れ、床の間にはコインTVが置いてある。

部屋の隅に、二組の布団(敷布団と掛け布団、枕にシーツ)と

石油ストーブが置いてある。

窓はなく明かり障子で、開けてみると部屋は中山道に面している。

寝る時はどうするのかと思ったが、右手に戸袋があったので覗くと

雨戸が二枚格納されていた。

「寒い時はストーブを付けてください。

ついでですからお手洗いとお風呂を案内します。」と言う。

案内にしたがって後ろについていくと、高さ150cmの低い鴨居があって、

頭に注意と注意書きがぶら下がっている。

「ここは卯建(うだつ)の出入り口です。頭に注意してください。

最もぶつけても頭に怪我がないように

緩衝材で巻いてありますから心配ありませんが」と言う。

軒卯建(のきうだつ)を外から見たことはあるが、

内側がどのようになっているのか、見たのはこれが初めのことであった。

「うだつ」とは、防火壁でのことで、隣家との境に造ったが、

相当な費用が掛かるので、懐が裕福でないと造ることが出来なかった。

そのため商売が繁盛しているか、出世してお金持ちにならないと、

卯建を揚げることが出来なかった。

愚鈍なことをしていると、「そんなことでは、卯建が揚がらんぞ!」と、

子供の頃良く叱られたものである。

防火壁の厚さは20cmもあろうか、これなら隣家に燃え移らないだろうと思った。

防火壁の向こう側は、家主の生活棟であるとのこと。

その先はまだ新しい木の香が漂うような部屋があり、

その先に洗面所とトイレ、お風呂があった。

(軒卯建の手前が宿の方の生活棟)

「お風呂は沸いておりますから何時でもどうぞ!

夜中でも、朝でも良いですよ」とのこと。

「トイレは洋式ですか?」とボク。

実はネットで洋式であることは調査済みであったが、念のため訊いた。

「今風です」と答えが返ってきた。

「夕食は 18時から。朝食は7時からですが、よろしいですか?」

言うことなしである。

「ハイ!結構です」と大きな声で答えた。

本日泊る部屋まで戻って、

「今夜はこの囲炉裏の横で食事にしましょうね。

本当はこの部屋の向こう側に食事をする部屋があるのですが、

今夜はあなた方だけですから」と。

結構なことこの上ない。

二つ返事で了解した。

ボク達は部屋に入り、女将さんは食事の用意か奥に入ってしまった。

夕食は囲炉裏の部屋でとは言ったが、部屋にもストーブがあり、

夜は相当冷えるのかもしれない。

5月13日で今日一日、汗をビッショリかいて歩いてきたのに・・・

さて、夕食の時間が来て、囲炉裏の部屋を覗くと、

いつ済ましたのか夕食の用意は出来ていた。

囲炉裏には薪がくべられており、ぱちぱち音を立てて燃えていた。

陽が落ちてから少し寒くなっていたので、この火がとても懐かしく、

暖かく、疎開していた子供の頃を思い出した。

(囲炉裏の横碁盤の前にボクが大福帳の前にカミサンが座って夕食を食べた。)

お膳を見渡すと、山家のことで、ありきたりの山菜に香の物、

酢味噌にウド、山菜のてんぷら、川魚の塩焼きに、

何か刺身が一品付いている。

山の中でマグロの刺身が出てくると、冷凍のコチコチで味も悪く、

興醒めであるが、ここの魚の刺身はどう見ても川魚。

川魚は鯉しか思い浮かばないが、鯉にしては小さい。

また刺身の量が3切れほどで少ない。

その他に、茶碗大の入れ物に茶碗蒸しのような、

中身が卵を蒸したようなものが入っている器が一つある。

(茶碗蒸しかなあ)と思って眺めている所へ、女将さんがやって来た。

最初に、その茶碗蒸しのような器の説明で、

これはご主人の趣味で造っているお酒であるという。

つまり「どぶろく」で、まだ原料のお米が入っている状態の日本酒である。

日本酒は米が原料であるが、米を発酵させてお酒にする。

米の澱粉が分解され糖分になり、その糖分がアルコールへと変化する。

その分解された米汁を絞って、

不純物を沈殿させたものの上澄みが清酒である。

ためしに飲んでみると、口当たりはすごくよろしい。

甘酒から甘味を抜いて、アルコールを加えたような感じで、

すこぶる口当たりが良い辛口の酒である。

私たち夫婦は、大の酒好きで、酒の味はよく解る。

しかし、病気持ちのボクは、

今は沢山飲めないのが残念である。

せいぜい一合程度が限度。

しかし底の浅い茶碗の一杯は、どう見ても100~120CC。

お酒が飲めない人もあるから、量は少なくしてあるのであろう。

最初の一杯はサービス、つまり無料。

しかし好きな人には、後を引く一杯であった。

次の一杯を依頼すると、次の一杯は400円也であった。

今度の一杯は、気のせいか茶碗が大きい。

前の一杯と合せて400円なら安いお酒である。

さらに追加の一杯が欲しい所であるが、

その先を我慢できるのがボクの長所。

自分で勝手に意志が強いと思っている。

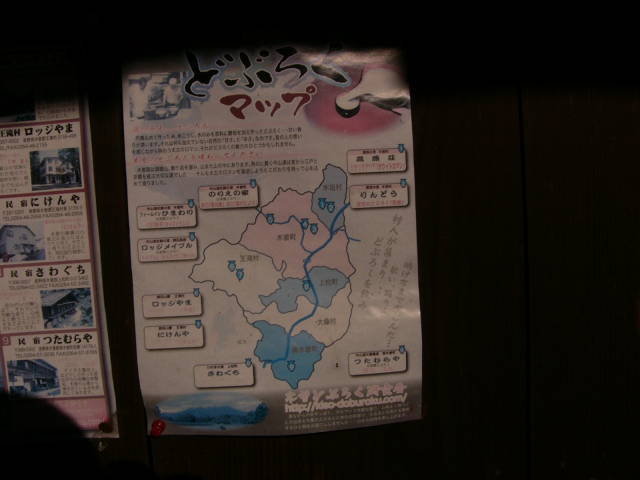

(入口の大戸に張ってあった「どぶろく」マップ)

ところで、アルコールには酒税法があって、

他人に提供する酒造は罰せられる。

酒造者が自ら楽しむ程度なら

罰せられることがないことをボクは知っている。

しかし、こうしてお客様に提供するとなると、

きちんと届出しなくてはならない。

訊くと、きちんと届出はしてあり、酒の名は「男滝」と言うらしい。

この先中山道を進むと見ることができる滝の名前である。

小説の「宮本武蔵」が「おつうさん」を押し倒し、

思いを遂げようとすると、おつうさんの抵抗を受け、

欲望を沈めるため滝に打たれるシーンがあるが、

その滝の名が「男滝」である。その先には「女滝」もある。

今年、ご主人は杜氏としての国家試験を受けて、

本格的な酒造業に手を染めるとの事であった。

お酒はこれくらいにして、その他の料理であるが、全て自家製。

つまり、その家で栽培あるいは養殖された品物ばかりであった。

デザートにキューイフルーツが出てきたが、

これも自宅で栽培し収穫したものを、

冷凍保存し今日、解凍して提供したとのことに驚いたが、

さすが冷凍キューイはお世辞にも美味しいとは言えなかった。

その夜は疲れもあり、おかわりした「どぶろく」の所為もあり、

お風呂に入ってすぐに眠ってしまった。

夜中に肩が寒く目が覚めたが、

ストーブに火を入れて部屋を暖めなおし、

深い眠りに付いた。

(最高26名宿泊しても大丈夫な食堂、十、八、六畳とつながっている)

(写真奥の「つたむらや」の屋根)

私は岐阜県の白川郷で毎年秋に行われる

どぶろく祭りの日に1泊させてもらった

民宿が今でも記憶に残って楽しかったです。

このどぶろく祭りには神社が特別に醸造して

このお祭りの日だけ観光客などに

ふるまってくれるそうでした。

筵に座る座席券を買って地元の奥方さんから

お酌してもらって飲み放題でしたね。

でも酔っ払いますので大きい盃に5~6杯ぐらいで止めましたけど。

肴は持参で昔の村祭りの雰囲気でしたね。

その日に泊まった民宿も2年前に予約したのが

関東から来た悪友で

囲炉裏の前で観光客たしか4組(12名)だけの

楽しい夕食でした。

その彼の苗字が小板橋という珍しい名前で

群馬の方で20軒ぐらいあるけど

板橋区では聞いたことがないとか言ってましたね。

長いコメントでご免なさいね~♪

お宿「つたむらや」、ちょっと行きたくなりました。

どぶろくが美味しそうで飲んでみたいです。

>「うだつ」とは、防火壁でのことで、

そうだったんですか!初めて知りました。(笑)

よくおばあさんに「うだつが上がらない!」と、聞かされていましたが。(笑)

>小説の「宮本武蔵」が「おつうさん」を押し倒し、

思いを遂げようとすると、おつうさんの抵抗を受け、

欲望を沈めるため滝に打たれるシーンがあるが、

そんなことが書かれているのですか!

小説だから何とも言えませんが、武蔵とおつうさんは相思相愛だと思っていました。(笑)

>しかし、病気持ちのボクは、

今は沢山飲めないのが残念である。

hide-sanさんが、病気持ちとは存じ上げませんでした。お大事にしてくださいね!

気の置けない素敵な宿でした。

もう一度泊ってみたいですね。

一度お出かけになってはいかがかと思いますが、

電車が南木曽駅で、そこからバスと交通の便が良くありませんが、外国人の方も、よくお出でになるようですよ。

宮本武蔵のおつうさんとは、相思相愛の中でしたが、

押し倒されて反射的に拒否したのでしょうね。

コメント有難うございました。

民宿の名前がハッキリしません。

『民宿つたむらや』囲炉裏の前での夕食、

奥さんの事はちょっとだけしか書いていませんが、行間に存在を感じさせてくれました。

思い出に残る木曽路ですね。

気温も空気も良く、楽しい思い出です。

翌日は男滝、女滝、馬籠宿、

馬籠峠を越えてカミサンと中津川まで歩きました。

囲炉裏、いいですね。

私にとって、おもてなしとは、

気の利いたサービスというものですかね。

日本は、特別高級なところでなくても、チップを払わなくても、気の利いたサービスをする。

これが、おもてなしではないか、と思います。

おもてなしの心(必要な時に的確な答が出るおもてなし)が溢れていて、

料金が安く、日本風の旅館が外国人にとても好かれて、

いつも繁盛している所があります。

決して特別のことをしていなくて、

和風のトイレの使い方、

和風のお風呂の入り方などを小冊子にしておいてあるそうです。

勿論、近くのクリーニング屋さん一膳飯屋さんなどにあらかじめ話をして置き、地図つきの案内も置いてあるそうで、

特別何かをしているわけではないのが、

日本風を味わえると評判だそうです。