白山麓の焼畑農耕の本を勝山の小林先生にお借りして、今拝読させて頂いています。

テレビをつけていたら、NHKの新日本風土記で、福井版をやつていたので

暫らく見ていました。

今庄の木の芽峠で20代続く家を家族と離れて、

一人で守っている人が出ていました。

大変だと思いますが、魅力ある生き方だとおもいます。

何時撮影したのか分かりませんが

白山が白く映っていました。右側に青く見えるのは別子山でしょうか、

白い白山の下に薄い青色に見えているのが、

我が加越国境、東山いこいの森のある所です。

昨日、大府のM様から白山の写真でコメントを戴きありがとうございます。

実際に木の芽峠に行って、白山の写真を撮ってみたいものです。

大野上庄のサトイモや、松岡の黒龍。

越前カニでは、開高さんの懐かしい写真なども出ていて

なかなかいい番組でした。

焼畑農耕のご本は 専門的で難しいですが、少しずつ丁寧に

読ませていただこうと思っています。

四国ビエについては、以前にも書かせて頂きましたが、

天保14年(1833)に越前藩士高田保浄が「続白山紀行」に御所ガ原で

「此辺より水田にみなれさる穀あり、土人のいう、又兵衛草とて種を取、

団子に製し、食事とする由、保浄云、又稗成るへし、此草

自然生も有之、但たけ長からず、図下に出す」橘先生は

この記録が貴重なのは、又兵衛草・又稗の挿絵がのせられていて

農作物の描写図が掲載されていれば実物と照合でき、資料性は高くなる

と書かれて有りました。

此の時の土人は、文化14年生まれの源野治郎さんででは

無かったかと想像すれば、また 楽しみが膨らんできます。

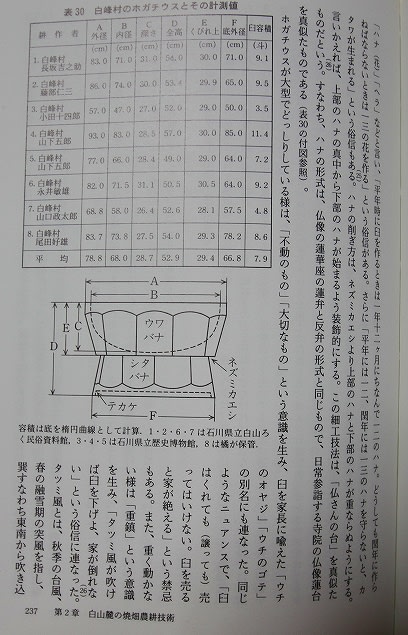

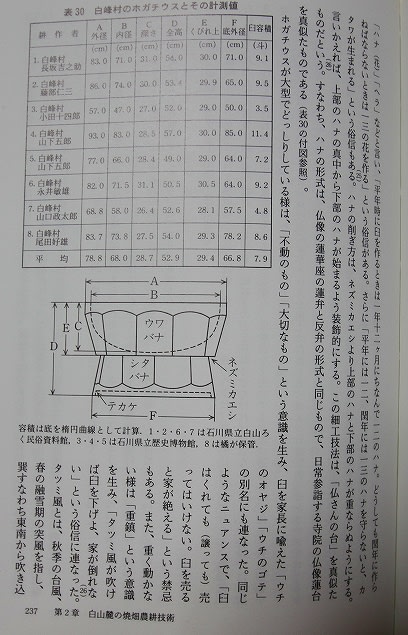

白峰村の穂ガチウスの資料も出ていましたが

この形状の臼は、我が家でも使っていました。

材料は栃の木で大きさは外径で1メーター近くあったと思います。

穀類の穂ガチの他に、餅を付いたり、味噌も

囲炉裏で大豆を煮て、この臼でかって沢山作りました。

この写真の絵の様に蓮華うすになっていました。

この細工技法は「仏さんの台」を真似たもので仏像の

蓮華座の蓮弁と反弁の形式と同じもので

日常参詣する寺院との信仰の厚さをもうかがえるものと

思うと、先祖たちの文化の程度を 今まで知らなかった事を

申し訳なく思い、もっと早くに この御所ガ原物語に

取り掛かっておくべきだったとおもいます。

テレビをつけていたら、NHKの新日本風土記で、福井版をやつていたので

暫らく見ていました。

今庄の木の芽峠で20代続く家を家族と離れて、

一人で守っている人が出ていました。

大変だと思いますが、魅力ある生き方だとおもいます。

何時撮影したのか分かりませんが

白山が白く映っていました。右側に青く見えるのは別子山でしょうか、

白い白山の下に薄い青色に見えているのが、

我が加越国境、東山いこいの森のある所です。

昨日、大府のM様から白山の写真でコメントを戴きありがとうございます。

実際に木の芽峠に行って、白山の写真を撮ってみたいものです。

大野上庄のサトイモや、松岡の黒龍。

越前カニでは、開高さんの懐かしい写真なども出ていて

なかなかいい番組でした。

焼畑農耕のご本は 専門的で難しいですが、少しずつ丁寧に

読ませていただこうと思っています。

四国ビエについては、以前にも書かせて頂きましたが、

天保14年(1833)に越前藩士高田保浄が「続白山紀行」に御所ガ原で

「此辺より水田にみなれさる穀あり、土人のいう、又兵衛草とて種を取、

団子に製し、食事とする由、保浄云、又稗成るへし、此草

自然生も有之、但たけ長からず、図下に出す」橘先生は

この記録が貴重なのは、又兵衛草・又稗の挿絵がのせられていて

農作物の描写図が掲載されていれば実物と照合でき、資料性は高くなる

と書かれて有りました。

此の時の土人は、文化14年生まれの源野治郎さんででは

無かったかと想像すれば、また 楽しみが膨らんできます。

白峰村の穂ガチウスの資料も出ていましたが

この形状の臼は、我が家でも使っていました。

材料は栃の木で大きさは外径で1メーター近くあったと思います。

穀類の穂ガチの他に、餅を付いたり、味噌も

囲炉裏で大豆を煮て、この臼でかって沢山作りました。

この写真の絵の様に蓮華うすになっていました。

この細工技法は「仏さんの台」を真似たもので仏像の

蓮華座の蓮弁と反弁の形式と同じもので

日常参詣する寺院との信仰の厚さをもうかがえるものと

思うと、先祖たちの文化の程度を 今まで知らなかった事を

申し訳なく思い、もっと早くに この御所ガ原物語に

取り掛かっておくべきだったとおもいます。