久しぶりに京都の伝説について書いてみる。写真とネタが見つかればブログに挙げていっているという感じです。

今回は、京都は東山、清水寺の奥にある泰産寺子安の塔を取り上げてみたい。

清水寺の仁王門から入って、著名な国宝の本堂、奥の院、音羽の滝を通って、南へ谷を一つ越えたところに朱色の三重塔がある。これが、泰産寺子安の塔である。長い間、ずっと清水寺の一部だと思っていたのだが、最近になってと . . . 本文を読む

県立万葉文化館の庭園に置かれている万葉歌碑は、6基。今回で、晴れてようやくすべての歌碑を取り上げたことになる。この歌碑は、万葉文化館の庭園の入り口近くにあり、おそらく一番目につきやすい歌碑であろう。

さて、歌碑には、「天橋も 長くもがも 高山も 高くもがも 月読の 持てる変若水 い取り来て 君に奉りて 変若しめむはも」と記されており、作者は、未詳、揮毫は、書家の杉岡華邨である。

歌 . . . 本文を読む

県立万葉文化館の庭園に置かれている万葉歌碑、5つ目である。ここに置かれている歌碑に取り上げられている歌だが、割と知られていないというか、有名どころではない歌が取り上げられている気がするなあ。

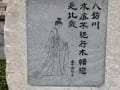

というわけで、5つ目の歌碑には、「片岡のこの向かつ峰に 椎蒔かば 今年の夏の 蔭に比疑へむ」と刻まれている。この歌は、柿本人麻呂歌集から採録されているのもである。そして歌碑の揮毫は、書道家の今井凌雪氏で . . . 本文を読む

県立万葉文化館の庭園にある万葉歌碑も4つ目になる。ここへきて、万葉歌人としてはメジャーな歌人、柿本人麻呂の歌が取り上げられている。

歌碑には、「ふさたをり 多武の山霧 しげみかも 細川の瀬に なみの騒ける」とあり、柿本人麻呂が、舎人皇子に献上した歌であると伝えられる。ふさたおりは、多武峰にかかる枕詞である。歌の意味としては、多武峰の山霧が深いからでしょうか、細川の瀬に波が騒いでおります . . . 本文を読む

万葉文化館の庭園にある万葉歌碑の三つ目、今回は、笠金村の歌碑を取り上げる。笠金村は、奈良時代初期の歌人、活躍した同時期の歌人で言うと、山部赤人や車持千年、高橋虫麻呂などがいる。ただ、人物としては、万葉集以外にあまり記載がなく、詳細はわからないようだ。ただ、笠氏は、吉備氏の一族であるという。

万葉集には、45首収録されている。そして、金村が詠んだ歌で制作年代がわかる一番古い歌が、志貴皇子を詠ん . . . 本文を読む

県立万葉文化館の庭園の一番奥まったところに設置されている歌碑である。そのすぐそばには飛鳥池工房遺跡の復元した柱などが立っている。

飛鳥池工房遺跡について、少し触れると同遺跡は、県立万葉文化館の建設に伴い。飛鳥池の埋め立て工事による事前調査で遺跡の存在が確認され、1997から2000年度にかけて発掘調査が行われた結果、工房群が展開する南群と官衙風の建物が配置された北地区の2つの遺跡が検出された . . . 本文を読む

飛鳥にある県立万葉文化館、2001年に開館し、万葉集をテーマとする博物館である。最近は、駐車場や展示室が無料で利用できるのでよく利用させてもらっている。特にミュージアムショップで、奈良の情報誌「ならら」を売っているのでその本を買うことも多い。

その万葉文化館には、万葉集に関する草木を植栽した庭園があり、その庭園内には5つ万葉歌碑が設置されている。そのうちの一つ。

雨が降った後なので . . . 本文を読む

県立万葉文化館の駐車場の売店よりの場所に、平成31年3月に建てられた真新しい万葉歌碑がある。漫画家の里中満智子氏の絵と揮毫によるものである。近年、里中満智子氏はすっかり古代史家という感じである。確かに、持統天皇を描いた文化館の駐車場の売店よりの場所に、平成31年3月に建てられた真新しい万葉歌碑がある。漫画家の里中満智子氏の絵と揮毫によるものである。近年、里中満智子氏はすっかり古代史家という感じで . . . 本文を読む

石舞台古墳から飛鳥寺へ向かう道の途中に飛鳥民俗資料館がある(あったというべきか)。現在の飛鳥民俗資料館は、2階建ての建物「あすかむ」に2階部分にあるが、少し前は、古民家があったと記憶している。いつの間にか場所が移り、民俗資料館と言うよりも、1階部分がチャレンジショップになっていて、何店舗化で共有してフードコートになっている。ここのハヤシライスが気に入っていて、飛鳥に来るとよく食べていたのだが、ご . . . 本文を読む

飛鳥を一年の内に複数回は必ず訪れている。発掘調査の説明会に参加したり、あてもなくぶらぶら歩いてみたりしているのだが、飛鳥にある万葉歌碑を見つけては、写真を撮ったりしているが、写真も一定数集まってきたので、ブログの中でまとめていってみようと思った次第。

第1回目は、飛鳥板蓋宮跡にある万葉歌碑を紹介。おそらく飛鳥に置かれている万葉歌碑は全部で40基あるとされ . . . 本文を読む

奈良西の京にある唐招提寺、「奈良古都の文化財」として世界遺産登録がされている古寺であるが、ここにも會津八一の歌碑がある。

唐招提寺は、奈良時代、天平宝字3(759)年、唐から日本に招請された鑑真が、天武天皇の皇子新田部親王の邸宅を譲り受け寺院としたものである。

南大門を入ると真正面に金堂が見える。この金堂は、奈良時代の建築であり、奈良時代の寺院金堂としては唯一、現存しているものであ . . . 本文を読む

川原寺跡から南に田んぼの中を歩いていくと橘寺の西門にでる。この辺りは、飛鳥でもまだまだ懐かしい田園風景が残っており、秋には田んぼの畔に彼岸花が真っ赤な花を一面に咲かせている。

ちょうど、橘寺を訪れた時は、彼岸花が咲いている時期であった。橘寺は、聖徳太子こと厩戸皇子が生誕した場所と伝えられ、厩戸皇子の父、用明天皇の離宮橘宮を寺院に改めたとの伝承がある。

橘寺の創建については、明らかでは . . . 本文を読む

香芝市二上山博物館に、平野塚穴山古墳と呼ばれる7世紀に築造された古墳についての公開講演会があり、参加してみることにした。二上山博物館は、二上山から産出される三つの石、サヌカイト、凝灰岩、金剛砂を扱った博物館である。二上山は、香芝市の東端、大阪府との境にあり、古くは、「万葉集」などにも、その姿は取り上げられている。

講演会まで、しばらく時間があり、特にすることがないので博物館の . . . 本文を読む

この日の本来の目的は、法隆寺にある正岡子規の有名な「柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺」の句碑を、あわよくば法隆寺の鐘を聞きながら眺めたいなあという想いがあって斑鳩の地に降り立ったはずなのだが、途中から、会津八一の歌碑と古墳探索が中心になってしまい、当初の計画とは違ったことになってしまったが、子規の句碑だけは見ておきたいということで、法隆寺の西院伽藍の少し東にある聖霊院とその前にある鏡池のあたりを探 . . . 本文を読む

この日の斑鳩での會津八一の歌碑探索は、最後の上宮遺跡公園を探し当てて終了となった。着いたときは夕刻に近かった。ここでも何かイベントが行われていたようであったが、着いた時にはもう撤収作業が終わりかけていた。

公園の入り口には、百人一首で知られる在原業平の和歌「ちはやぶる かみよもきかず たつた川 からくれないに 水くぐるとは」の歌碑がある。

不思議なもので、学生の頃覚えさせられ . . . 本文を読む