JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

JR東日本 目白駅発行高田馬場接続西武線160円区間ゆき 片道連絡乗車券

2023(令和5)年8月にJR東日本山手線の目白駅で発行された、高田馬場駅接続、西武線160円区間ゆきの片道連絡乗車券です。

桃色JRE地紋のA型金額式券売機券で発行されています。

目白駅~高田馬場駅間のJR線運賃が150円、高田馬場駅から西武線区間は160円区間になりますので合計運賃は310円ということになりますが、同区間は乗継割引が適用されていますので、10円マイナスの300円で発売されています。

最近同社では、SuicaなどのIC乗車券の利用を推進しており、連絡乗車券については連絡運輸機関間の精算業務の煩雑さを軽減する意味もあって、券売機から口座が削除されています。そのため、JR線の乗車券を乗換駅(高田馬場)まで購入し、その先の西武線については現地で購入するよう案内されます。

しかしながら、乗継割引が適用される区間について各々乗車券を購入することになりますと、割引が適用されなくなるという旅客側の不利が発生することから、「仕方なく」割引が適用される口座だけが券売機に残されており、目白駅では高田馬場駅で西武線に接続する連絡乗車券はこの1口座のみの発売になっています。

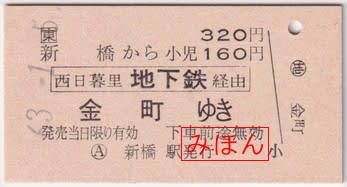

JR東日本 新橋駅発行 地下鉄千代田線経由 金町駅ゆき 片道通過連絡乗車券

1988(昭和63)年1月に、JR東日本東海道本線の新橋駅で発行された、西日暮里接続地下鉄千代田線経由、JR東日本線金町駅ゆきの片道通過連絡乗車券です。

桃色こくてつ過渡期地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

御紹介の券は東京印刷場では地下鉄線通過用の常備片道乗車券「特片」と呼ばれており、発駅が亀有駅~取手駅間以外のJR東日本線のものについて採用されており、御紹介の「西日暮里 地下鉄経由」の千代田線通過用の他、「中野 地下鉄経由」と「西船橋 地下鉄経由」の東西線通過用の3パターンがあります。

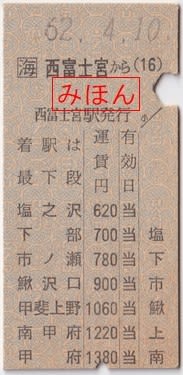

JR東海 西富士宮から甲府ゆき 片道乗車券

JR民営化直後の1987(昭和62)年4月に、JR東海身延線の西富士宮駅で発行された、甲府駅ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ過渡期地紋のD型準常備大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

着駅は身延駅の1駅先の塩之沢駅から甲府駅までの区間になっており、すべて100km以下の発売当日限り有効、下車前途無効の区間に対応しています。

裏面です。券番の他、「下車前途無効」の文言があります。

JRになってからの券ですので、金額式券を設備するのでも良さそうに感じられますが、金額式口座を複数設備するよりも、準常備式口座にまとめることで、設備する口座をまとめる考えがあってのことと思われます。

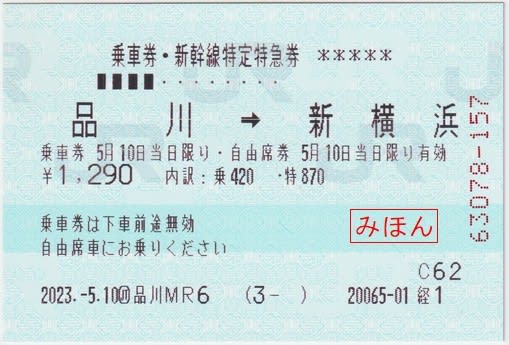

JR東海 JR東海ツアーズ品川支店発行 品川から新横浜ゆき 乗車券・新幹線特定特急券一葉券

2023(令和5)年6月に、JR東海東海道新幹線品川駅構内にあります、JR東海ツアーズ品川支店で発行された、品川駅から新横浜駅ゆきの乗車券と新幹線特定特急券の一葉券です。

青色JRC地紋の指定共通券紙で、旅行代理店用のプリカット紙で発券されています。

見た目は通常の乗車券類と同一ですが、プリカット紙という、ロール状ではなく、予め乗車券のサイズにカットされた券紙が使用されており、その1枚1枚に券番が振られていることため、右端に「63078-157」という券紙の番号が印刷されています。

また、拡大してみましたが、発行箇所名の頭に「◯JT」というJR東海ツアーズの符号が付けられています。

同店舗の外観です。店舗は新幹線改札口の横にあり、JR東海ツアーズの旅行商品の他にJTB等他社が発売する旅行商品も販売しています。

このような感じで新幹線の改札口と並んでいます。

店舗に入ったところにはJR東海の乗車券窓口が設けられており、旅行商品だけで無く、個札(旅行会社が乗車券等のみを販売すること)の取扱いもしています。そのため、看板には「JR全線 きっぷうりば」という親会社であるJR東海と同じ表示がされており、一般の旅客からみれば、JR東海のきっぷうりばと何ら変わりありません。

店舗内の「JR全線 きっぷうりば」です。ここにはマルス端末が1台設備されており、JR東海だけでなく、全国のJR旅客鉄道会社線の乗車券を発売することができます。ただし、JR東海との取り決めで、品川駅の普通入場券は発売することができないとのことですが、マルス端末自体には発券する機能はあるとのことです。

このJR東海ツアーズ品川支店の店舗ですが、昨日の2023年6月28日(木)を以て閉店してしまい、同支店で発行する乗車券類は過去のものになってしまっています。

JR東日本 三鷹から130円区間ゆき 片道乗車券(小児用)

前回エントリーでJR東日本の三鷹駅で中央線高架化工事期間中に発行された、同駅から130円区間ゆき片道乗車券を御紹介いたしましたが、期間中では大人専用券の他に小児専用券も設備されておりましたので御紹介いたしましょう。

2003(平成15)年9月に三鷹駅で発行された130円区間ゆきの小児専用券です。桃色JRE地紋のA型金額式千切り軟券で、9月27日用のものです。

大人専用券を再掲いたしますが、基本的なところは変わらないものの、小児用の赤い影文字が入り、発駅の下に小児用の発売額が記載されるなど、細部に相違があります。

JR東日本 三鷹から130円区間ゆき 片道乗車券

2003(平成15)年9月に、JR東日本中央本線の三鷹駅で発行された、同駅から130円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のA型金額式大人専用券で、千切り式常備軟券となっています。

御紹介の券は通常発売用として設備されていたものではなく、2003年9月27日および28日の2日間に行われた三鷹~国立間の高架化切り替え工事の時、代行バスの乗場で臨時発売されたものです。

当日は駅前バスターミナルにおいて立ち売り状態での発売で、予め発行日まで印刷されていました。そのため、御紹介の27日発行の券と28日発行の券の2種類が設備されています。

裏面です。券番が印刷されていますが、比較的若番です。

様式としてはJR東日本で発行されていた常備軟券のスタイルですが、通常は券売機券しかない駅で、かつ、発売日が特定されているという点が通常の常備軟券と異なっていました。

このような券は三鷹駅だけでは無く、工事区間にあります武蔵境駅・東小金井駅・武蔵小金井駅・国分寺駅・西国分寺駅・国立駅の各駅に設備されていました。

しかしながら、代行バスを利用する旅客は予め乗車券を所持していたこともあり、当初同社が懸念していた無札および精算客はあまり多くなかったために発売枚数は伸びず、混乱なく工事期間が終了したことにより、その後の同様の工事の際に、立ち売り用の常備軟券は登場していません。

JR東日本 幕張豊砂から海浜幕張ゆき 片道乗車券

2023(令和5)年3月に発行された、JR東日本京葉線の幕張豊砂駅から海浜幕張駅ゆきの片道乗車券です。

青色JRE地紋の特殊指定共通券用紙の券で、指定券券売機で発券されたものです。

この券が発行された3月18日は幕張豊砂駅の開業初日になりますが、現地まで行かず、地元の駅で記念に1枚乗車券を購入しました。

同駅は千葉県内のJR線としては1998(平成10)年に開業の東松戸駅以来25年ぶりの新駅となり、同線18番目の駅として開業しました。

近隣には大型商業施設「イオンモール幕張新都心」があり、今後は駅と施設を結ぶ通路が整備されるとのことです。

新聞報道によりますと、事業費は約115億円で、イオンモールがその半分を負担し、県と千葉市およびJR東日本が残りを負担しているとのことで、同駅の新規開業は、いままで鉄道駅が近くなかったイオンモールや周辺のニュータウンの交通の利便性を確保することが最大の目的です。

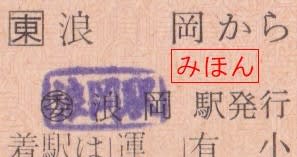

JR東日本 浪岡駅発行 弘前駅接続津軽尾上駅ゆき 片道連絡乗車券

1989(平成元)年2月にJR東日本奥羽本線浪岡駅で発行された、浪岡駅から弘前駅接続、弘南鉄道弘南線津軽尾上ゆきの片道連絡乗車券です。

桃色JRE地紋のA型準常備大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

着駅は上から南弘前(東工業高前⇒現・弘前東高前)・新里・館田・津軽尾上の順になっており、津軽尾上駅がこの券の最遠駅区間になります。

東京印刷場では、準常備券の場合は着駅が3段から5段までのものはA型券で、6段以上のものがD型券とされており、御紹介の券は4段になりますのでA型券で調製されています。

御紹介の券はJR東日本から社線への連絡乗車券になっており、本来であれば接続駅である弘前駅を経由駅として「経由 弘前」と記載するのが通例ですが、この券は経由表記が漏れてしまっており、ぱっと見では連絡乗車券に見えません。

裏面です。裏面には券番の他、下車前途無効の文言があります。

発行駅の浪岡駅は、国鉄時代の1984(昭和59)年に業務委託駅化されましたが、民営化後の1988(昭和63)年にJR東日本の直営駅に戻されており、この券は業務委託駅時代の残券が使用されていると思われ、駅名小印で修正されておりますが、発行駅名は「◯委 浪岡駅」となっています。

JR西日本 宮島口さん橋発行 宮島ゆき往復乗車券 ~その2

前回エントリーでJR西日本宮島航路の宮島口さん橋で発行された宮島(営業所)ゆきの往復乗車券を御紹介いたしましたが、同さん橋にも券売機があり、券売機でも往復乗車券を発売しておりましたので御紹介いたしましょう。

1988(昭和63)年9月に宮島口さん橋で発行された、宮島までの往復乗車券です。桃色JRW地紋のA型券売機券でキレート印字時代のものになります。

現在では券売機で発行される往復乗車券は、大抵ゆき券(往路用)とかえり券(復路用)の2枚が同時発券されるものが一般的ですが、当時はまだ往復乗車券を券売機で発売するということがあまり一般的ではなかったようで、特徴的な券が散見されました。

特に宮島航路のものは、ゆき券とかえり券が各々印字されており、発駅四角囲みの矢印式券のような感じになっていました。スペースの関係と思われますが、ゆき券の着駅は縦書きで、かえり券の着駅は横書きになっており、金額および有効日はかえり券に印字され、「下車前途無効」の文言はありませんでした。

さらに、よく見るとゆき券とかえり券の間には切り取り点線が入れられており、宮島営業所での券の回収がし易くなっています。

裏面です。当時の券売機券なので磁気の加工はされていませんが、切り取り点線がよく分かります。

御紹介の券が発券された当時、往復乗車券のみに点線を入れることのできる特殊な券売機は老朽化が進んでおり、大人用を購入していますが、「小」の影文字のインクが付いてしまっていました。また、こちらの券売機についても宮島営業所のものと同様に発行日付が1日狂って早くなっていました。

JR西日本 宮島口さん橋発行 宮島ゆき往復乗車券 ~その1

前回および前々回エントリーでJR西日本時代の宮島航路の宮島営業所で発行されていました片道乗車券を御紹介いたしました。

当時は反対側の岸にありました宮島口さん橋でも同じような片道乗車券を発売していましたが、今回は同航路には往復乗車券の設備もありましたので、こちらの方を御紹介いたしたいと思います。

1988(昭和63)年9月に宮島口さん橋で発行された、宮島までの往復乗車券です。青色JRW地紋のA型大人・小児用券で、片道乗車券と同様に広島印刷場で調製されたものです。

裏面です。券番の他、下車前途無効の文言と発行箇所名である「宮島口さん橋」の記載があります。

様式としては、片道乗車券同様、鉄道のものと全く同様の様式になっています。

同航路は現在JR西日本宮島フェリーという新会社に移管されており、同時に「宮島口さん橋」は「宮島口桟橋」に改称されています。

| « 前ページ | 次ページ » |