JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

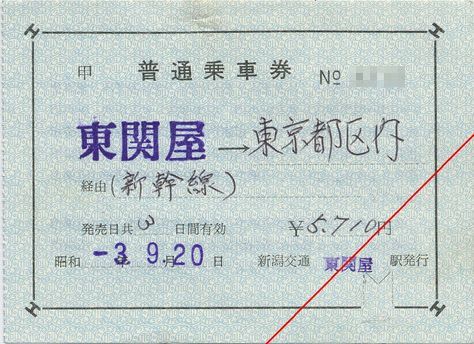

新潟交通電車線から東京都区内ゆき

平成3年9月に所用にて新潟へ行った際、そのまま新潟駅からまっすぐ帰京すれば良いものを、かねてより乗ってみたかった新潟交通電車線に乗ってみました。

当時、電車線は白山前(旧、県庁前)から東関屋駅までの2.2kmの区間は軌道線で、県道の真ん中をゴロゴロ走るのどかな路線でした。

軌道線から鉄道線の境界である鉄軌分界点を過ぎると400m程で一つ目の駅である東関屋駅に到着します。

東関屋駅には車庫があり、ここには電動貨車のモワ51型電車やラッセル車のキ100型、元小田急のデハ2220型で小田急塗装のままであったモハ2220型等といった特徴ある車輌が休んでいました。

これらの車輌を見学したあと、東関屋駅の出札にて燕駅接続で東京都区内までの連絡乗車券が発売できるとのことで発券していただきました。

その時に購入したのがこの券です。日本交通印刷製の補片で、紙質は結構しっかりとした様式です。

東関屋~新潟交通電車線経由~燕~弥彦線経由~燕三条~上越新幹線経由~東京都区内という経路で、電車線33.5kmの運賃870円と国鉄線燕駅から東京都区内296.4kmの運賃4,840円を合算した5,710円也でした。

新潟交通電車線と国鉄線との連絡運輸接続駅は燕駅のみの設定となっており、東関屋駅は徒歩5分程度で越後線の関屋駅まで行けるだけでなく、新潟駅まで頻繁に運行されているバスに乗れば20分足らずで新幹線に乗れる立地にあり、わざわざ燕経由で新幹線に乗るような乗客は殆どいなかったものと思われます。

そのため、主要駅ではありますが東京都区内までの常備券の設備はなく、補充券による発売となっていました。

しかし、燕駅寄りの駅からの連絡運輸の需要はそこそこあるようで、平成5年の月潟駅~燕駅間廃線まで、広域の連絡運輸が行われていたようです。

当時はあまり気にしませんでしたが、よくよく見てみますと、経由欄にはただ単に「新幹線」としか書かれていなく、国鉄線との接続駅の表記がありません。接続駅は燕駅しか設定が無かったので殆ど実害はないと思われますが、国鉄線内の乗車経路の指定が少々曖昧です。

これでは営業キロが76.9km伸びますが、燕~弥彦線経由~吉田~越後線経由~新潟~上越新幹線経由~東京都区内という経路を選択しても、自動改札の無かった時代、そのままスルーしてしまうのでしょうか?