JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

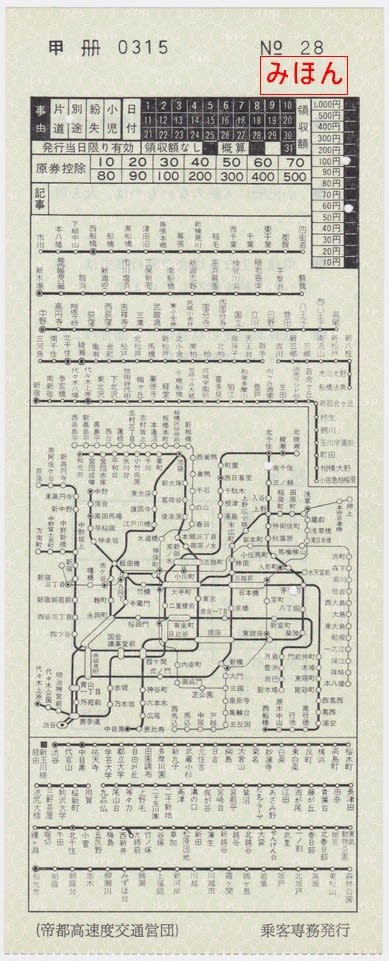

帝都高速度交通営団 乗客専務発行 車内補充券

購入した時期を失念しましたが、恐らく1990(平成2)年の年末に発行された、帝都高速度交通営団(営団地下鉄、現・東京メトロ)の乗客専務発行の車内補充券です。

若草色JPRてつどう地紋の穿孔式図補で、山口証券印刷系列の帝都交通印刷で調製されたものと思われます。

営団地下鉄では、東西線の中野~西船橋間全通の際、中野駅では国鉄中央線緩行線と、西船橋駅では国鉄総武緩行線との相互乗り入れを開始しておりますが、両駅とも国鉄ラッチ内での乗り継ぎができたことから、国鉄からの乗越し客や通しの無賃乗車対策のため、旅客案内や車内改札を行う乗客専務が乗務することがありました。

とは言え、乗客専務が乗車する列車は特に指定されておらず、2名体制で回ってくることから、その目的は明らかに旅客案内ではなく、車内改札による無賃乗車の摘発でした。

これは、東京メトロが公開しております「メトロアーカイブアルバム」というサイトにあった東西線車内に於ける乗客専務の車内改札風景です。撮影されたのは1969(昭和44)年とのことで、車両はまだリコ式吊手時代の5000系電車です。

国鉄さながらの「乗客専務 CONDUCTOR」と刺繍された赤い腕章を着け、営団のマークである「S」の刻印の検札鋏と車内補充券および概算鋏を持って、西船橋駅で発車間際に乗り込んできます。

管理人は当時東西線の定期を持っておりましたが、南千住まで行く用事があったため、乗継駅である茅場町から南千住までの区間の乗越精算を申し出て購入しております。

事由欄が「片道」と「別途」の中間付近に穿孔されていますが、原券が有効である定期券であったことと、発券した係員氏は比較的左寄りに穿孔される傾向があることから、別途片道である「別途」が発行事由であるかと思われます。

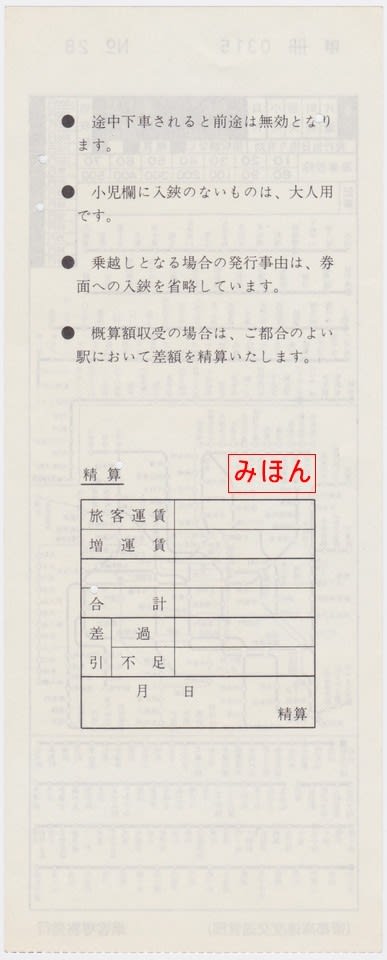

裏面です。ご案内文は営団地下鉄独自のものとなっており、このまま東京メトロに引き継がれています。

鉄道省 品川駅発行 牛込・濱松町間より品川ゆき 往復乗車券

本日は2020年7月8日です。

コレクションの中から7月8日に発行された乗車券を探しておりましたら、出てきました。

いまから92年前の1928(昭和3)年7月8日に鉄道省(国鉄の前身)品川駅で発行された、品川から牛込・濱(浜)松町間までの往復乗車券の復路片になります。

桃色GJRてつだうしゃう地紋のA型大人・小児用券で、復路片のため、地紋が白抜き印刷されています。

牛込駅は現在の中央線飯田橋駅の前身のような駅で、1894(明治27)年に甲武鉄道の駅として開業し、1906(明治39)年には鉄道国有法により甲武鉄道は国有化されることとなり、官設鉄道の駅になっています。

同駅は飯田橋駅の四ツ谷駅側にある牛込橋のすぐ横にあったようで、線路を挟んで上り・下りのホームがあったそうです。

その後、同駅はこの券が発行された4か月後の1928(昭和3)年11月、鉄道省による客貨分離のための飯田町駅~新宿駅間複々線化工事が完成し、飯田町駅の電車線ホームが統合され、両駅の中間付近にある現在の飯田橋駅が誕生しています。

飯田橋駅は牛込駅とは駅名は異なりますが、牛込駅と飯田町駅の電車線ホームを統合した経緯から、牛込駅の歴史を引き継いだ駅であるようです。

現在、JR東日本では飯田橋駅のホームのカーブによる不便さを解消すべく、飯田橋駅を四ツ谷駅側、牛込駅跡付近に移設する工事を行っており、90年以上の歳月を経て、再び同じ場所に駅が誕生する日がやって来ることとなります。

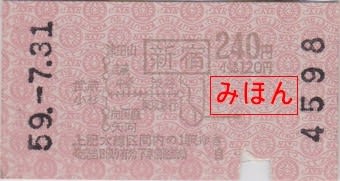

新宿駅発行 東急線経由 通過連絡乗車券

1984(昭和59)年7月に新宿駅東口にあります券売機で購入した、東急線通過連絡の乗車券です。

桃色こくてつ地紋のA型地図式券売機券で、キレート印字によるものです。発券されてから36年が経過し、最善の方法で保管してはいるものの、かなり退色が進んでしまい、見づらくなってしまっています。

乗車経路は新宿~(中央線)~代々木~(山手線)~渋谷~(東急東横線)~武蔵小杉~(南武線)~津田山・矢向間となります。

かつては首都圏の国鉄と私鉄間でこのように前後に国鉄区間があって、私鉄区間が途中に入っている「通過連絡運輸」という設定がいくつかありました。通過連絡運輸は2つの国鉄区間の営業距離を加算して算出された旅客運賃が適用されるため、すべての区間に於いて運賃を支払うよりも安くなるため、利便性であったり、混雑を避ける目的であったりと、そこそこの需要はあったようです。

しかしながら、IC乗車券の普及や精算の煩雑さなどの理由から、JR化後の2010(平成22)年3月くらいまでに、東京メトロ東西線や千代田線といった特殊事情のある区間を除き、普通旅客についての通過連絡運輸は廃止されてしまっており、実質的な「値上げ」現象が起きています。

| 次ページ » |