SWI 2021/09/06 06:00

スー族を地獄の炎から救いたい一心で首長シッティング・ブルをもキリスト教に改宗させようとしたベネディクト派の修道士マルティン・マーティ。彼は布教活動を通じて米先住民族の文化的抹殺政策(エスノサイド)の一翼を担うことになった。スイス人であるマーティが米国政府の先住民「文明化」政策に加わったのはなぜなのか。

米サウスダコタ州ヤンクトンにあるマーティ司教記念礼拝堂。第2次世界大戦終結後しばらくして、「ベネディクト派がダコタに到来する端緒を開いた尊い司教の記念碑」として建てられた。スイス出身のベネディクト派修道士マルティン・マーティは「スー族の使徒」としてこの地で名を馳せた。多くの学校に彼の名が付けられ、その名にちなんだ小さな集落もある。

記念礼拝堂のステンドグラスには、1870年代終わり、マーティがまもなく銃殺されることになる反抗的な首長シッティング・ブルに布教を試みた(失敗に終わった)エピソードが描かれている。ガラス絵の中の彼は偉大な首長を尊敬の眼差しでうやうやしく見上げ、後ろでは先住民の女性たちが歌集を手に歌っている。

マーティ司教記念礼拝堂のステンドグラス(部分)。米サウスダコタ州ヤンクトン Collection Manuel Menrath

しかし、マーティの生涯や、彼がスー族の「文明化」に果たした役割を詳細に調べ上げたスイスの史学者マヌエル・メンラート氏の目には、こうした描写はいかにも偽善的に映る。「後世の人は、長髪に頭飾りといったステレオタイプな先住民に混じって信心深く歌うマーティを厳かに描いたが、これは絵空事だ。マーティの寄宿学校の実態はそれとは大違いで、アクセサリーや長髪は異教的で忌まわしいと、真っ先に禁じられた」

現在もスー族にカトリック信者が多いのは、マーティの功績だ。彼の寄宿学校は、先住民の子を勤労な米国人、何よりカトリックに育て上げるという計画を助けた。マーティは、宗教的な志を持った人間が、自らを植民地主義の手先にならしめた典型的な例だ。そもそも19世紀の中央スイスに生まれた修道士が渡米するきっかけとは何だったのだろう。

西部開拓地を夢見て

マーティは、教会の管理人の息子としていわば教会で育った。3人いた兄弟も全員、司祭になった。5歳からイエズス会士に教育されたマーティは、世界各地に赴き信仰のために戦うイエズス会に幼くして魅了され、16世紀の日本やモザンビーク、インドで布教活動を行った聖フランシスコ・ザビエルに憧れる少年時代を過ごした。ザビエルは米国を訪れたことはなかったが、中央スイスでは「インディアンの宣教師」としても敬われていた。

しかし、マーティがイエズス会士になることは、スイスではもう無理だった。ローマにのみ忠誠を誓う同組織は反国家的とされ、1848年、誕生したばかりのスイス連邦の憲法で禁止されたからだ。そこでマーティは16歳でベネディクト派の修道士になり、「マルティン」という修道名を授かった。

しかし、新しいスイス連邦ではプロテスタント諸州が着々と勢力を広げ、その影響はカトリック教徒全般に及び始めていた。多くの州で修道院やカトリック系の大学が閉鎖の憂き目をみた。マーティが所属するアインジーデルン修道院も、解散を回避する方法を探していた。

修道士を米国に派遣したのもこうした事情からだった。1854年、派遣修道士らはインディアナ州テルシティ市近くに聖マインラート修道院を設立した。50年代にスイス人の入植が盛んだった土地だ。メンラート氏によると、修道士らは米国に避難する際、カトリック教徒が移住した先を選ぶようにしていた。「移民が異国でプロテスタントに改宗してしまうことを懸念していたからだ」

しかし、西部開拓の地に作られた修道院の運営はアインジーデルンから見て満足の行くものではなく、1860年、26歳のマーティがてこ入れ役として派遣された。マーティはその役目を立派に果たす。彼が入植者の子供たちのために作った学校の周りには人が集まり、町ができた。70年、聖マインラートは独立の修道院に、マーティはその院長に昇格した。

しかし、1カ所にこもる修道院の生活は彼の性に合わなかった。フロンティア運動の宣教師を自認していたマーティは、「暗闇と死の影の中にいる異教徒」にカトリックの真理を伝えたいと願っていた。管理職として赴任したとはいえ、「インディアンの宣教師」になるという個人的な目標には近づいていた。状況も有利だった。

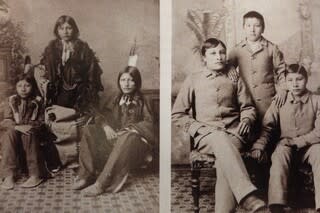

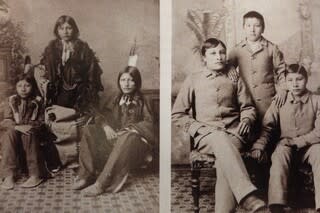

(左)ペンシルベニア州カーライル・インディアン工業学校入学時のスー族の少年(1883年)。(右)3年後の同じ少年 Collection Manuel Menrath

根絶ではなく「文明化」

それというのも南北戦争を経た米国の人々は、先住民への対応を含め戦いというものに嫌気がさしており、人道主義者や教会関係者は、先住民に対しより暴力的でないアプローチを求めていた。その結果、当時の内務長官の言葉を借りれば「無力で恵まれない種族」である先住民を「我々の高等なキリスト教文明の教え」に基づき教育する方向に舵を切ることになった。

ただし、平等を目指していたわけではない、とメンラート氏は言う。「エリートではなく、女中や工場労働者、善良なキリスト教徒など社会にとって便利な人材が欲しかったのだ」

そこで、宗派を問わず様々な教会に出番が訪れることになった。騎兵隊による処刑の脅迫を受けながら諸部族が移り住んだ居留地が、布教団体に割り当てられることになったのだ。割り当てに際しては当該地域で既に活動実績のある団体が優先された。

ここで留意すべきは、この「平和政策」は、米国家が先住民の根絶を断念したというよりも、彼らの言語や文化、精神性を破壊するという最終的な行為を試みた、という点だ。今日、人はこれをエスノサイドと呼ぶ。メンラート氏によると、こうした政策は入植者中心の植民地主義の典型であり、オーストラリアやニュージーランドなどでも見られた。

「始まりはごく牧歌的だ。新しい地域を目指して入植した人々が土地を少々必要とする。そこで先住民が場所を移動し、平和が保たれる。ところが、入植者の土地需要が高まるにつれ、やはり先住民が邪魔になる。残された選択肢は2つ。根絶か、再教育だ」

入植者植民地主義は、入植者が必ずしも宗主国の国民である必要がない、という点も特徴だ。優良とみなされる人種であれば、どの国の出身者にもチャンスがあった。

マーティが大きな役割を果たせたのもそのおかげだ。しかし、メンラート氏は一方的非難には待ったをかける。「拙速な教会批判に走るべきではない。第1に、この政策の牽引(けんいん)役は国家だった。教会側には善行をしているという意識があった。新しい政策に協力することで、少なくとも肉体面の人助けにはなったからだ」

マーティの文明化施設

1874年に設立されたカトリック教会インディアン宣教局から宣教師探しへの協力を依頼されたマーティは、彼自身が夢見ていた道に進むチャンスがやっと到来したと考えた。そして1876年、スタンディングロック居留地で暮らすスー族への布教活動に専念するため、修道院長の地位にもかかわらず聖マインラート修道院を離れた。

マーティは日頃から先住民に対する暴力的政策に反対意見を唱え、スー族が「放浪者、怠け者、物乞い」になったのは米国の戦略のせいだという認識も持っていた。しかし、その一方で、彼らの文化は後進的で保護には値しないとも考えていた。そこでまず、先住民を欧州の農民に近づけるため、土地の区画分割を計画した。

しかし、彼が早くから事業の中心に据えていたのは子供たちだった。子供は大人よりも文明化のハードルが低いと考えたためだが、それには子供たちを親元から引き離す必要があった。彼は「悪習が正されないままの乱れた家族の輪の中に定期的に戻ることが許される」ならば、子供たちの教育の意味がなくなると考えた。

子供たちを大人になるまで隔離し、良きカトリック教徒となったあかつきに自分自身の家庭を持たせる。そんな青写真に基づき、1876年、マーティはスー族と共に寄宿学校を建設した。これはメンラート氏がいみじくも表現したように、スー族にとっては「自分たちの文化の墓穴を掘る」行為だった。

多くの親は、自発的に子供をマーティやその協力者らに託したが、そこには子供が居留地外の軍の寄宿学校に送られるのを避けたいという大きな理由があった。軍の寄宿学校では子供が死ぬ確率が極めて高かったのだ。

米国ではマーティが来る以前から、「平和政策」の一環として先住民の子供たちを居留地外の寄宿学校に送り込んで本来の文化を奪い取るという試みが行われていた。寄宿舎の寝室はウイルスやバクテリアにうってつけの環境で、生徒の多くが亡くなった。寄宿学校にはそれぞれ専用墓地があり、ペンシルベニア州カーライルの寄宿学校だけでも埋葬された子供の数は190人に上った。

マーティ運営下のカトリック寄宿学校は軍隊的カラーが比較的薄く、子供たちが部族の言葉を使うことも許されていた。しかし、これは文化の尊重というよりも布教活動の効率化のためだった。彼らの母語で福音を伝えた方が心に響きやすいと考えられたのだ。到着後さっそく髪を切ったり、伝統的衣服から白いローブに着替えさせたりするといったことは、ここでも行われた。

閉め切った室内で授業を受けること自体が子供たちには劇的な変化だったことは、想像に難くない。これについてメンラート氏は、子供たちは季節の自然の営みや太陽と星の軌道で方角を知る世界から、どこを見ても四角い世界に連れて行かれたとし、「長方形の机、ベッド、ドア。森の代わりに長方形の花壇がある整然とした庭。これだけでも先住民の魂にとってはレイプだった」と述べた。

殴打と辱め

こうしたカトリック系寄宿学校での子供の扱い方は、20世紀に入った欧州の施設でもまだ、唯一正しいとされていた方法と同じだった。「ブルジョアの社会通念に反するものは全て矯正されなければならなかった」(メンラート氏)。全寮制の学校では権威主義的教育法が横行していた。厳しい懲罰は日常茶飯事で、子供たちは監禁されたり殴打や辱めを受けたりした。

「キリスト教系の学校では、現世の罰は来世への償いの先取りになるという考えから、こうした行為がなおさら正当化された。肉体的懲罰を受けることで魂は煉獄の苦しみから救われると考えられたのだ」。カトリックの学校では、仕事や懲罰に加えて祈りという義務もあった。ミサは国が定める始業時間前に行われ、1日の開始をさらに早めた。

「インディアンを殺し、人間を救え」が新しい「平和政策」のモットーとなったが、必ずしも思惑通りには行かなかった。カトリックの寄宿学校でも病気がはびこり、亡くなる子供が多かったのだ。人ではなく魂の救済に重きを置く姿勢がグロテスクな形で表れたのが、1890年頃、サウスダコタ州ローズバッド居留地で起きたある事件だ。

息子を亡くした先住民の父親が、悲しみのあまりフランシスコ会の寄宿学校に押しかけ、伝統的な方法で埋葬するため遺体を家に運び去った。修道女らにとってそれは子供のカトリックの魂を無にする許し難い行為だった。父親は逮捕され子の亡骸(なきがら)は没収となり、改めてカトリック教徒として埋葬された。

1896年にマーティが他界した時、スー族内のカトリック教徒は6千人超を数え、彼は米国で最も成功した宣教師の1人だと認識されていた。しかし、文明化政策は成功したと言えるのだろうか。メンラート氏は疑いの目を向ける。「もちろん、現在のラコタ(スー族)のほとんどはカトリック教徒で『文明人』だ。一方で、特に州立学校に異なる部族の子供たちを集めたことは、汎インディアン主義運動を生む直接のきっかけともなっている」

「また、読み書きの習得は彼らの文化の支えとなり、居留地は故郷になった。多くの人が苦しみ命を落としたのは事実だ。しかし、言語、精神性、羽飾り、聖なるパイプなど、彼ら固有の文化を根絶するという目標に照らした場合、エスノサイドは失敗したと言える」

マヌエル・メンラート氏によるマルティン・マーティの伝記「Mission Sitting Bull, The Story of the Catholic Sioux(仮訳:シッティング・ブルを改宗させよ:カトリックに帰依したスー族の物語」は2016年に出版された。

2020年には、当時の人々の証言を豊富に収めた北米先住民史「Unter dem Nordlicht: Indianer aus Kanada erzählen von ihrem Land(仮訳:オーロラの下で:カナダのインディアンが語る彼らの土地)」も出版されている。

End of insertion

(独語からの翻訳・フュレマン直美)

https://www.swissinfo.ch/jpn/culture/%E7%B1%B3%E5%85%88%E4%BD%8F%E6%B0%91%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E6%8A%B9%E6%AE%BA%E3%81%AB%E5%8D%94%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E4%BA%BA%E5%AE%A3%E6%95%99%E5%B8%AB/46882918

マーティ司教記念礼拝堂のステンドグラス(部分)。米サウスダコタ州ヤンクトン Collection Manuel Menrath

マーティ司教記念礼拝堂のステンドグラス(部分)。米サウスダコタ州ヤンクトン Collection Manuel Menrath (左)ペンシルベニア州カーライル・インディアン工業学校入学時のスー族の少年(1883年)。(右)3年後の同じ少年 Collection Manuel Menrath

(左)ペンシルベニア州カーライル・インディアン工業学校入学時のスー族の少年(1883年)。(右)3年後の同じ少年 Collection Manuel Menrath