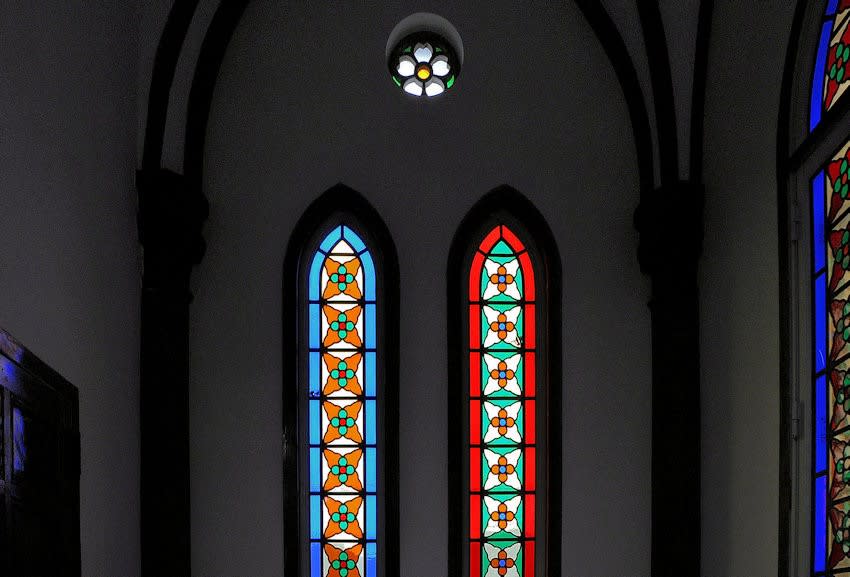

上五島、中通島の北の玄関、有川から島を縦断する国道384号に沿って、南の玄関、奈良尾まで、半ばを過ぎた辺り、美しい入江に面して白い天主堂が見えてきます。大正14年献堂の中ノ浦天主堂です。素朴な木造の天主堂ですが、昭和41年に正面入口と鐘塔部分が増築されています。同時に堂内の天井にも手が入れられたようで、信者席部分の折上天井と内陣部分のリブ・ヴォールト天井が同居しています。それでいて、内部空間に大きな破綻はなく美しく仕上げられているように感じます。外面も素朴で、当初からと思われる側面入口の造作も見事です。

このお堂、内部に入ったときの印象、一瞬、鉄川与助の設計と思いました。そうではないようですが、話によると、鉄川が大正9年頃、下五島の久賀島に建てた細石流(さざれ)天主堂(平成3年の台風で崩壊、現存せず)によく似ていると言われます。残された写真を見ても納得できます。ことによると、鉄川の天主堂の影響を色濃く受けたお堂なのかもしれません。

お堂の横に、一際美しいマリア像があります。

付記:猪ノ浦天主堂

有川から南へ向う国道384号で青方を過ぎ、西に向う道に分岐。静かな山の中の道を経て、細い猪ノ浦の入江に面した寂しい集落、そこにある天主堂を訪ねました。実はここには、昭和22年古い民家を移築した天主堂があったのです。ある写真家の撮ったその天主堂の佇まいが、あまりに素晴らしいものであったので、心に残っていました。もしや、その片鱗でも残っていないかと・・。

空しい期待でした。新しい簡素な教会堂の前で、管理されている女性(おそらくシスター)とお話しました。「ああ、昔のお堂、傷みが激しくてねー、もう20年も前になるでしょうか・・多くの方の寄付を戴いてこの教会が出来ました。古いものはもう何も・・」

古いものに感傷をもとめるのは、旅のよそ者。私は、申し訳ないことを言ってしまったようです。「どうも、すいませんでした・・」、祭壇に手を合わせてそこを去りました。(この天主堂の写真は載せません)(2009年11月)

このお堂、内部に入ったときの印象、一瞬、鉄川与助の設計と思いました。そうではないようですが、話によると、鉄川が大正9年頃、下五島の久賀島に建てた細石流(さざれ)天主堂(平成3年の台風で崩壊、現存せず)によく似ていると言われます。残された写真を見ても納得できます。ことによると、鉄川の天主堂の影響を色濃く受けたお堂なのかもしれません。

お堂の横に、一際美しいマリア像があります。

付記:猪ノ浦天主堂

有川から南へ向う国道384号で青方を過ぎ、西に向う道に分岐。静かな山の中の道を経て、細い猪ノ浦の入江に面した寂しい集落、そこにある天主堂を訪ねました。実はここには、昭和22年古い民家を移築した天主堂があったのです。ある写真家の撮ったその天主堂の佇まいが、あまりに素晴らしいものであったので、心に残っていました。もしや、その片鱗でも残っていないかと・・。

空しい期待でした。新しい簡素な教会堂の前で、管理されている女性(おそらくシスター)とお話しました。「ああ、昔のお堂、傷みが激しくてねー、もう20年も前になるでしょうか・・多くの方の寄付を戴いてこの教会が出来ました。古いものはもう何も・・」

古いものに感傷をもとめるのは、旅のよそ者。私は、申し訳ないことを言ってしまったようです。「どうも、すいませんでした・・」、祭壇に手を合わせてそこを去りました。(この天主堂の写真は載せません)(2009年11月)