今年もビワがよく穫れています。

と言っても、あくまで我が家レベルの話しですが。

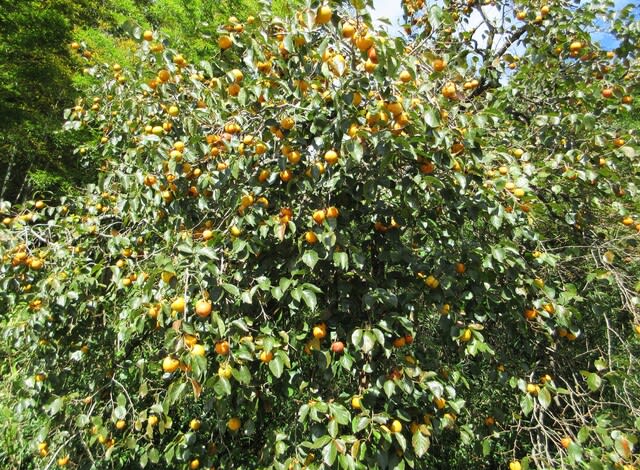

このビワの木は植えてから30年くらいになると思います。

畑の外れにあり、南斜面で日当たりの良い場所です。後の北側は立木と竹林で冬の防風防寒になっています。

もっとも殆ど半放任で、剪定も高木にしないことを第一に間引く程度です。

摘花や摘果はたまたま気が向いた時に2、3度少しだけやりました。

これまで大半がハクビシンの餌になることが多く管理にも力が入らないというものです。

天敵は収穫直前に片っ端から食い散らかすのが通例。

それが昨年は天敵が最後まで来ず、珍しくもこれまでで一番の豊作でした。

今年はどうかと思っていましたが、今のところ大丈夫。

成りも昨年ほどではないもののこの程度なら我が家では十分と言ったところ。

6月末から熟したものを穫っています。

但し、今年は汚れや傷が少々目立つようです。

当然ながらやはり日光が良く当たる実から熟しています。

ポロッと取れるので、これなら完熟と言って良いのでしょう。

気温が高いため熟すのも早い。畑に行けば熟したビワを食して一服。

それなりに大きい実も着いています。

助っ人も結構穫って行きました。

西向きの方は熟すのが少し遅いようです。

特に下の方はまだ未熟です。

あと1週間くらいでしょうか。最後まで天敵がやって来ないかどうかは分りません。

少し穫るのが早いものもあったようです。

甘味はイマイチながらあまり期待していないビワが2年続けて穫れたのは儲けものと言った気分。

思い出すのは幼少の頃に家裏にあった大きなビワの木のこと。

食べ物に飢えていた時代、木によじ登りよく取ったものです。小さいけれどとても甘かった。

大木になって邪魔になり伐採されてしまい残念に思ったものでした。