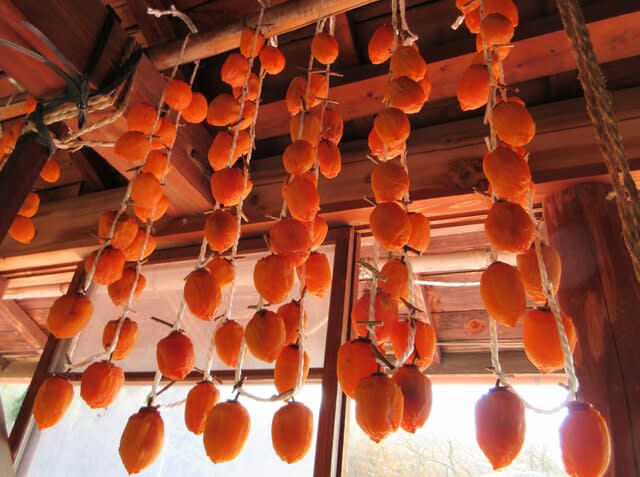

干し柿は、硫黄燻蒸し干し始めて半月ほど。順調に乾燥は進んでいます。

結局、今年は29連で490個余りとほぼ例年並の数となりました。

蜂屋柿が大不作だった昨年の倍以上あります。

結局、今年は29連で490個余りとほぼ例年並の数となりました。

蜂屋柿が大不作だった昨年の倍以上あります。

出だしで一番心配なのはカビの発生。気温と湿度が高いとリスクが高まります。特に大玉は乾きにくい。

今年は結構風が吹き湿度が低かったため、柿の表面の乾きが良かったようです。

ここまで来ればぼぼ大丈夫。

昨年のような特大玉は殆どありませんが、比較的大玉で贈答向けは横吊りにしています。

今年は結構風が吹き湿度が低かったため、柿の表面の乾きが良かったようです。

ここまで来ればぼぼ大丈夫。

昨年のような特大玉は殆どありませんが、比較的大玉で贈答向けは横吊りにしています。

今はプロ生産者は横吊りが主流で、風の通りが良いため乾きやすい。

色合いも良く、このまま乾燥が進めば良い仕上がりが期待できそう。

色合いも良く、このまま乾燥が進めば良い仕上がりが期待できそう。

この姿になればすでに渋は抜け、甘くなっています。

食べようと思えば食べることは十分可能です。しかし、中はトロトロ状で干し柿と言うより熟し柿。

食べようと思えば食べることは十分可能です。しかし、中はトロトロ状で干し柿と言うより熟し柿。

「あんぽ柿」になるまでには暫く時間を要します。

この時期にやるのは干し柿の腹を揉む作業です。

当地では昔から「芯切り」と言っています。専ら助っ人がやってくれます。

蜂屋柿には種があり、種の周りが芯状になるため揉んで軟らかくするのです。

蜂屋柿には種があり、種の周りが芯状になるため揉んで軟らかくするのです。

揉むことで刺激が加えられるため後に自然に白粉が吹き出てきます。

しかし、当地方のプロ生産者は現在はこのような作業はしないと聞いています。

白粉が出ない「あんぽ柿」として出荷するため、できるだけ刺激を与えないように管理するらしい。

我が家では、昔と同様「あんぽ柿」から白粉を吹かせた「ころ柿」まで進めるようにします。

こちらは従来からの縦吊り。

しかし、当地方のプロ生産者は現在はこのような作業はしないと聞いています。

白粉が出ない「あんぽ柿」として出荷するため、できるだけ刺激を与えないように管理するらしい。

我が家では、昔と同様「あんぽ柿」から白粉を吹かせた「ころ柿」まで進めるようにします。

こちらは従来からの縦吊り。

中玉、小玉の主に自家用ですが、今年は極端な大玉や小玉が少ないためあまり違いはありません。

乾燥程度も横吊りと変わりなく順調に進んでいます。

乾燥程度も横吊りと変わりなく順調に進んでいます。

色合いも良し。

但し、縦吊りの場合は、「芯切り」の作業のほかに「玉回し」の作業が必要です。

縦吊りにすると、縄に当たっている部分が次第に食い込みます。

縦吊りにすると、縄に当たっている部分が次第に食い込みます。

そこで時々柿を少し回転させ、このように縄をずらしてやります。縄の跡が分ります。

玉回しは数回やり、縄の跡が深くならないように注意します。

横吊りの場合はこの作業が必要ありません。

「あんぽ柿」が出来上がるまでにはあと半月ほど要するでしょう。

横吊りの場合はこの作業が必要ありません。

「あんぽ柿」が出来上がるまでにはあと半月ほど要するでしょう。

凄く手間がかかる作業なのですね。

テレビでは、かい摘んでしか見れないのでここまで大変とは思いませんでした!

完成まで応援してまーす⭕

( •́ɞ•̀)ノ

コメントありがとうございます。

今年は比較的乾きやすい天候でやりやすい方です。

干し柿の作り方にもいろんなやり方がありますからね。

完成にはしばらくかかりますが、うまく仕上げたいと思っています。

ペン字もおやりのようで、頑張って👍