自由とは、しばしば‘他者の意思に従属しないこと’として説明されています。‘自由な市民社会’という言葉も、ヨーロッパにあって中世の身分社会が崩壊し、個々人が対等な立場にあって自らの意思に基づいて生きることができる社会の到来の表現したものです。もちろん、‘全て’の人々の自由を護るには、相互に他害行為を抑制する規範やルールが必要なものの、自由とは、本来、独立した主体性を意味しており、これを奪うことは、他者に対する不当な侵害行為と見なされるのです。

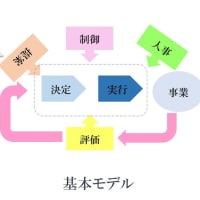

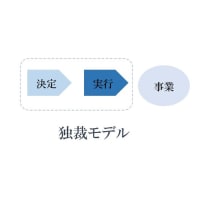

この観点から見ますと、今日の自由主義経済には、その名とは裏腹に、自由、否、主体性の侵害を許す側面があります。この側面は、自由の最大化を目指す新自由主義に顕著なのですが、株式会社が経済活動の主体としての基本モデルとなったために、株式の取得等により、他社を自らの支配下に置いたり、吸収合併することが、容易かつ合法的にできるからです。つまり、企業間関係をみますと、企業グループの名の下で中世さながらのヒエラルヒーが形成されたり(親会社、子会社、兄弟会社、孫会社・・・)、帝国に飲み込まれるが如くに主体性を完全に失い、市場から消えてしまう企業も少なくないのです。

そして、一度、他の企業に経営権が移りますと、買収される、あるいは、従属下に置かれた側の企業側の境遇は、過去の奴隷と大差はありません。支配権を握った企業経営者は、収益が期待外れであった、あるいは、価値や必要性が失われたと判断した場合には、当該企業を再度市場で売却することができます。取得側が投資ファンドであれば、利ざやを稼ぐための‘転売’こそが買収の目的となりましょう。また、経営や資産活用の効率性が思わしくなく、リストラを要すると見なした場合には、売られた側の企業に勤める社員は、CEO等の幹部から製造現場の労働者に至るまで、戦々恐々となります。即、解雇される恐怖に直面するからです。さらには、売却側企業が保有していた資産の処分も買収側の自由自在です。‘身売り’する側の企業の境遇は、自らに対する決定権を失い、なす術のない‘奴隷’のそれに近いと言えましょう。

近現代とは、社会の分野にあっては個々人の人格が尊重され、全ての人々の自由を保障した時代として理解されています。誰もが、人々が自由に生きられる時代の到来を歓迎したことでしょう。実際に、個々の人格の平等性は憲法の保障するところでもあります。その一方で、経済分野を見ますと、経済の基本システムが、‘企業売買’を当然視しているため、永続的な主体性の喪失と自由の侵害が放置されています。そして、競争が経済成長の原動力とされる限り、あらゆるコストを下げる効果を有する規模が重視され、規模の拡大をめぐる競争とならざるを得ないのです。この結果、規模に優る企業が弱小企業を併呑する形で寡占化や独占化が進み、いわば、経済版の‘帝国’が出現するに至ったと言えましょう。このことは、‘自由な社会’とは逆に、‘不自由な経済’が出現したことを意味します。もちろん、この経済世界は、決して民主主義を基本原則としているわけでもないのです。

経済における自由が、実質的に規模の大きい企業、あるいは、競争力に勝る企業のみの自由を意味するに至ったとき、自由主義経済の自由とは、一部の経済主体のみの自由に転じてしまいます(新自由主義はまさにこの思想・・・)。この逆転に逸早く気付いた経済大国のアメリカでは、世界に先駆けて反トラスト法が制定され、その後、日本国の独占禁止法を含めて各国にあって競争法を制定する動きが広まりました。しかしながら、同法も競争当局も力不足でもありますし、今日の経済システムが抱えている根本的な問題に踏み込んでいるわけでもありません。それどころが、経済における独裁容認の世界観が政治や社会にも浸透し、今やグローバリズムの名の下で‘全ての人々の自由’を脅かしているとも言えましょう(つづく)。