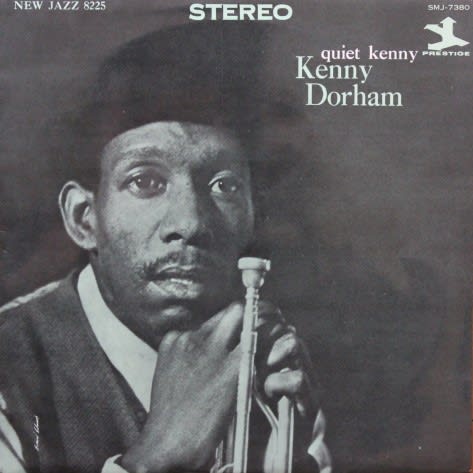

Helen Merrill / Helen Merrill ( 日本 King Record MC 3025 )

美人白人女性ヴォーカルは聴かない。まあ、美人じゃなくても、白人女性ヴォーカルは聴かない。ちっともいいと思わないからだけど、おかげで

どれだけレコード代が節約できていることか。

ヘレン・メリルとて、例外ではない。素晴らしい歌手だと思うし、1曲、2曲聴く分にはいいんだけれど、アルバム1枚はもたない。あろうことか、

この天下の大名盤さえ、例外ではないのである。実を言うと、20数年前にヴィンテージマインでAランク、5万円のオリジナルを買ったけど、

その時もそんなにいいとは思わなかった。当時は名盤のオリジナル盤なら内容は関係なく何でも買っていたような初心者だったからだけど、

よくよく考えればそのころからさほど白人女性ヴォーカルは好きではなかったような気がする。

今でもそうだけど、このアルバムは "You'd Be~" 以外の曲はどれもつまらないという感想しか持てない。そもそも、他にどんな曲が入っているのか

すら、よく思い出せない有り様だ。"Don't Explain" は憶えている、1曲目だから。必ず聴くことになるから。あとは、"Born To Be Blue" は

入ってたっけ?どうだっけ?くらいの感じでしかない。

"You'd Be So Nice To Come Home To" は世紀の名唱である。それは間違いない。クインシー・ジョーンズのアレンジも圧巻だ。ブラウニーの音程の

正確さも完璧だ。でも、残念ながら素晴らしいのはこの曲だけだと思う。それ以外は何度聴いても、まったく記憶に残らない。"Falling In Love With Love"

なんて酷い出来だと思う。こんなの、よくOKテイクになったよな、という感じだ。

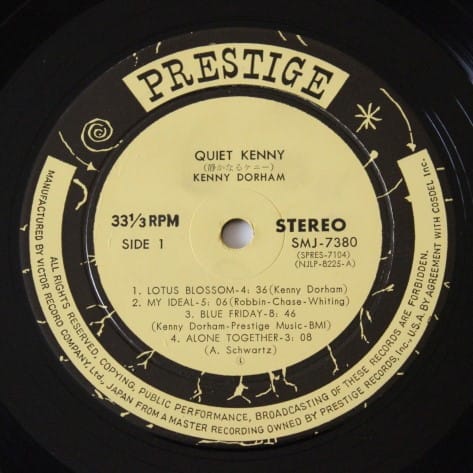

そういう訳で、このレコードがうちにやってきたのは20数年ぶり。このペラジャケはちょっと高くて、2,500円。人気作だから、値付けも強気だ。

でも、我々の世代は国内盤で2,500円というのは許容範囲。若い世代の人のために言っておくと、その昔、街中に普通にレコード屋があって、新品の

レコードが売っていた頃は、国内盤の定価は1枚2,500円と相場が決まっていた。

フラットディスクでDG有りで、しっかりとした作りのレコードだ。ジャケットも丁寧な作りだと思う。音質はマイルドな質感で、オリジナルとは

方向性が違う。おそらくオリジナルの音は当時の日本の住宅環境には合わないということで、リマスタリングされたんじゃないだろうか。

決して音が悪いということではない。違う質感だという話である。

ここで取り上げられているようなタイプの曲やそのアレンジは、ヘレン・メリルにはあまり合っていないような気がする。彼女にはもっとゆったりと

歌わせるようにした方がいい。元々声量がないし、技巧的な上手さがあるわけでもなく、それらを補うべく雰囲気作りの上手さで聴かせるタイプだ。

ジャケットの意匠のインパクトやブラウニーとの共演というところで実態以上の評価になっていることは否定できないだろうと思う。

"You'd Be~" は歌うには非常に難しい曲だろうと思う。それをこんなに上手く歌いこなしたんだから、素晴らしい歌い手であることは間違いない。

これに関しては、彼女以上の歌が今後出てくることないかもしれない。この曲に限っては時々聴きたくなる。だから、質のいい国内盤が手許にあれば、

私にはそれで十分なのだ。そういう私のニーズに応えてくれるものが、国内盤にもちゃんとある。