■春夏野菜の育苗管理と土つくり講習会 2014年2月20日

↓ これは薪ストーブの灰だが、

左の薄い色の灰は、薪割りをして1年半乾燥させた薪を

燃やした時に出た灰で、右の黒っぽい方の灰は、

薪割りをして丸太のまま1年半置き、

最近薪割りをしたばかりの薪を燃やした時に出た灰である。

薪の乾燥状態で、灰の色がこんなに違うものなのかと思う。

また、丸太のままの状態では、芯まで乾燥しないということのようだ。

この色もさることながら、燃費も暖かさも全く違うのだ。

やはり、薪は十分に乾いたものを使うのが効率が良いのだが、

さて、これを土壌改良材として使用する場合、

どちらがいい状態といえるのだろうか?

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

↓ これは、外の草木焼却場で燃やした草木灰で、

灰を篩にかけて袋に入れて使用している。

昨年暮れに薪ストーブを導入するまでは、

この灰しかなかったが、これからは十分な灰の量が確保でき

嬉しく思っている。(*^_^*)

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

今日は地元JA主催の、『 春夏野菜の育苗管理と土つくり 』 講習会に参加した。

※ポイントの覚書き

・今年は白菜ダニが多くの圃場で発生しほうれん草にもつき

生育が悪い報告が多くあった

・玉葱の留め肥が遅れない様にしないと収穫期まで窒素分が残り

保存性が悪くなる

・4~5月収穫のキャベツに菌核病

少し気温が上がり雨が降ると葉っぱが白ぽくとろけたようになる

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

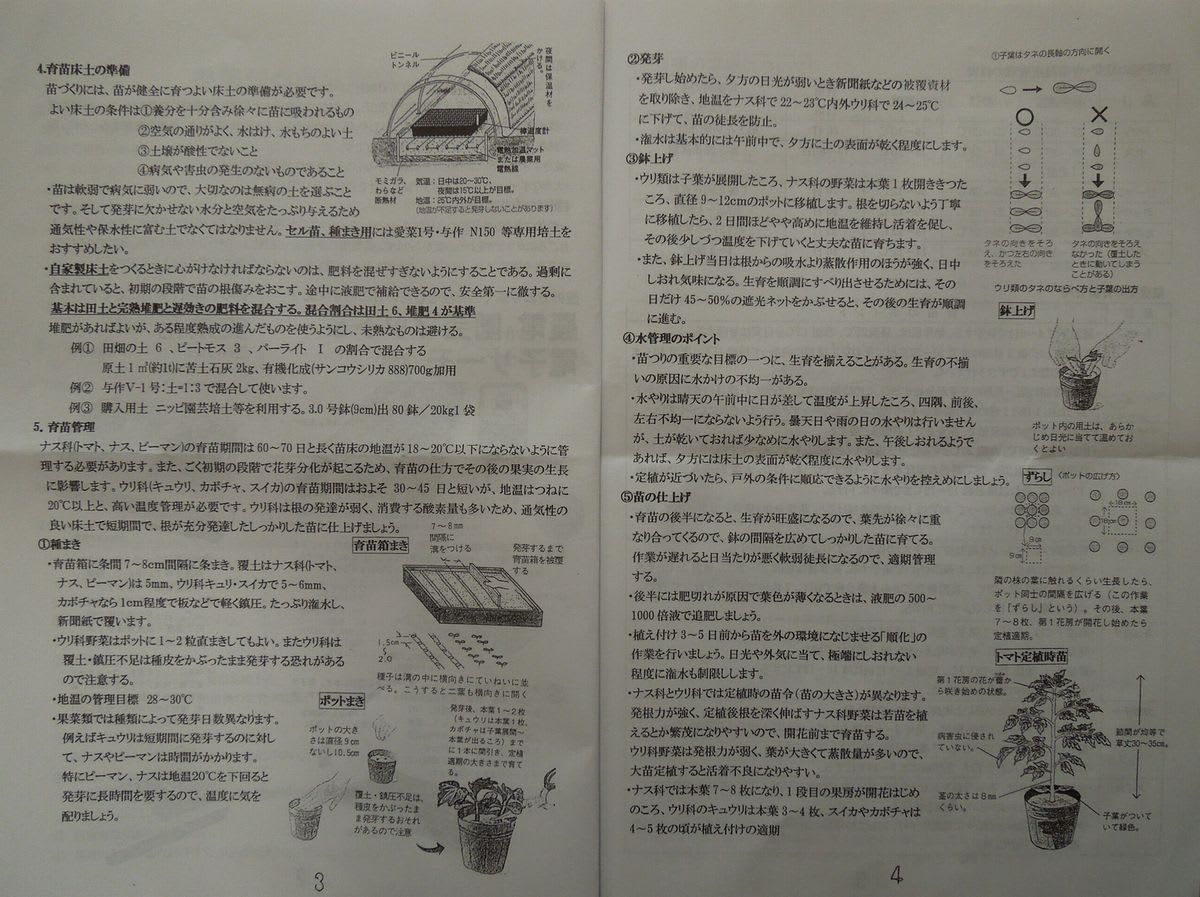

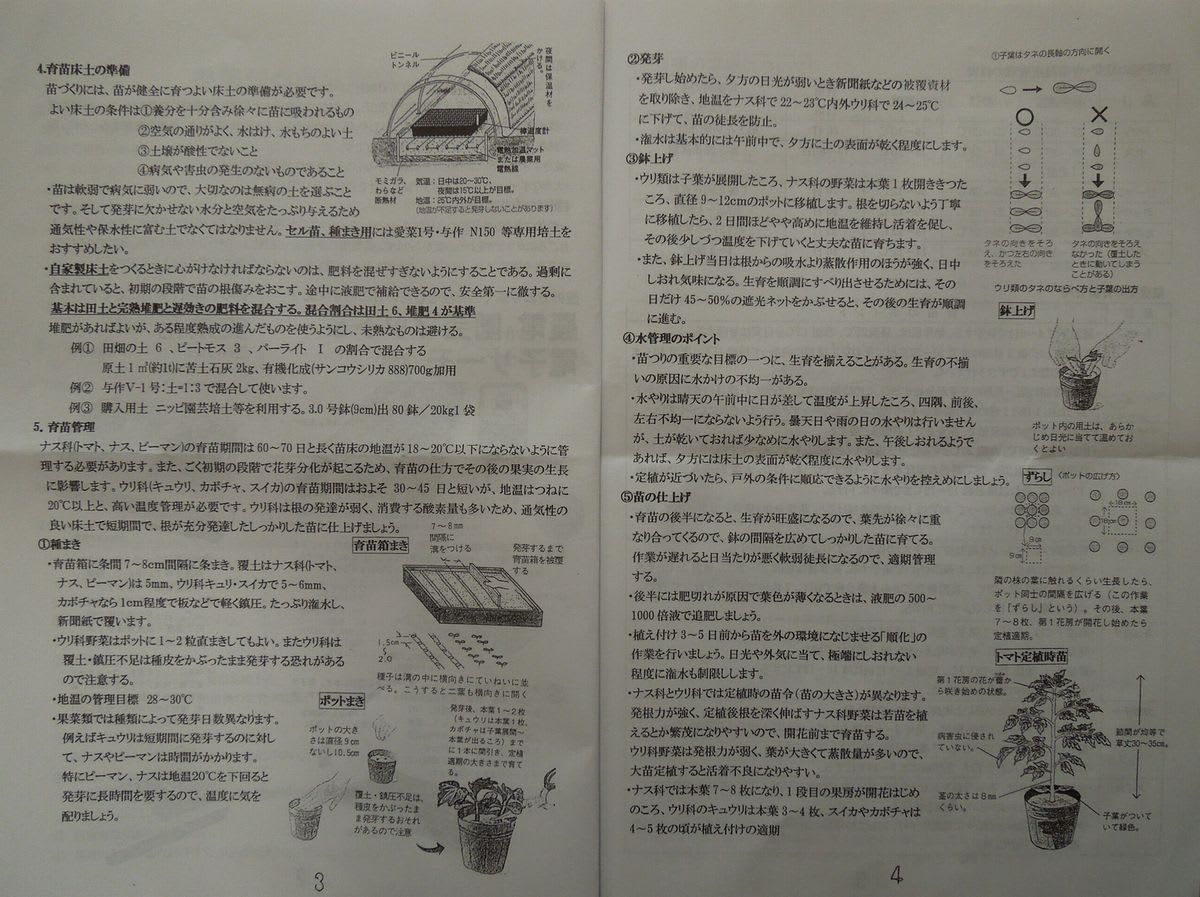

・トマトは、本葉2枚の時には、体内に8枚の葉が隠れており

第一花房がついている。

この育苗時期に12℃以下になると第二花房位置が下がり花房の出る方向が変わるので、

温度管理がとても大切である。

・本葉7~8枚で定植するが、この時第3花房、第4花房がついている。

花房直下の脇芽が特によく伸びるので芽欠きをする。

・トマトは第一花房から上に3枚の葉、その上に第二花房その上に3枚の葉と、

1・3・1・3の4拍子スタイル。

茄子は1・2・1・2の3拍子スタイル。 ピーマンは葉花葉花 2拍子スタイル。

・パプリカは1~3番果は摘果する事。

木がしっかり出来てから実をつけるとよい。

パプリカは、カルシウム欠乏が多いので、肥料も水も少しずつに分けて回数与える。

↓ トマトの苗の出来かたの図

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

帰宅して、種蒔きをしようと古い種を広げてみたが、

他に仕事ができたので、少し日延べする事にした。

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

いっぺんに大きく育った冬みねを抜いてみると…。

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

スが入っていた。(-_-;)

ス以外の組織は、今のところ瑞々しいので、

早めに抜き、埋めたり干し大根にする方が良さそうだ。

※根が地上に抜き上がってきて、種まき後90日を過ぎて、

長さ37cm、太さ7cm、重さ1~1.2kgになると収穫適期です。

収穫が遅れるとスが入り、品質が落ちますので注意して下さい。

と、メーカーの説明があったので、気をつけるべきだった。(^^ゞ

先日作り、残渣を仕込んでいる段ボールコンポストだが、

まだあまり変化なし。

乾燥残渣も投入するので、水分が足りないのかもしれない。(^^ゞ

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

↓ これは薪ストーブの灰だが、

左の薄い色の灰は、薪割りをして1年半乾燥させた薪を

燃やした時に出た灰で、右の黒っぽい方の灰は、

薪割りをして丸太のまま1年半置き、

最近薪割りをしたばかりの薪を燃やした時に出た灰である。

薪の乾燥状態で、灰の色がこんなに違うものなのかと思う。

また、丸太のままの状態では、芯まで乾燥しないということのようだ。

この色もさることながら、燃費も暖かさも全く違うのだ。

やはり、薪は十分に乾いたものを使うのが効率が良いのだが、

さて、これを土壌改良材として使用する場合、

どちらがいい状態といえるのだろうか?

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

↓ これは、外の草木焼却場で燃やした草木灰で、

灰を篩にかけて袋に入れて使用している。

昨年暮れに薪ストーブを導入するまでは、

この灰しかなかったが、これからは十分な灰の量が確保でき

嬉しく思っている。(*^_^*)

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

今日は地元JA主催の、『 春夏野菜の育苗管理と土つくり 』 講習会に参加した。

※ポイントの覚書き

・今年は白菜ダニが多くの圃場で発生しほうれん草にもつき

生育が悪い報告が多くあった

・玉葱の留め肥が遅れない様にしないと収穫期まで窒素分が残り

保存性が悪くなる

・4~5月収穫のキャベツに菌核病

少し気温が上がり雨が降ると葉っぱが白ぽくとろけたようになる

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

・トマトは、本葉2枚の時には、体内に8枚の葉が隠れており

第一花房がついている。

この育苗時期に12℃以下になると第二花房位置が下がり花房の出る方向が変わるので、

温度管理がとても大切である。

・本葉7~8枚で定植するが、この時第3花房、第4花房がついている。

花房直下の脇芽が特によく伸びるので芽欠きをする。

・トマトは第一花房から上に3枚の葉、その上に第二花房その上に3枚の葉と、

1・3・1・3の4拍子スタイル。

茄子は1・2・1・2の3拍子スタイル。 ピーマンは葉花葉花 2拍子スタイル。

・パプリカは1~3番果は摘果する事。

木がしっかり出来てから実をつけるとよい。

パプリカは、カルシウム欠乏が多いので、肥料も水も少しずつに分けて回数与える。

↓ トマトの苗の出来かたの図

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

帰宅して、種蒔きをしようと古い種を広げてみたが、

他に仕事ができたので、少し日延べする事にした。

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

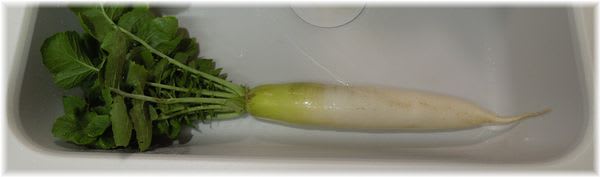

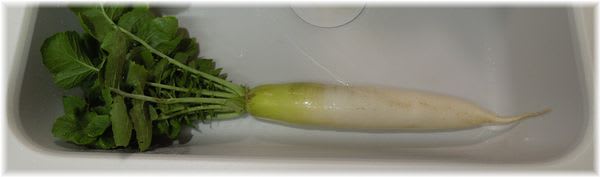

いっぺんに大きく育った冬みねを抜いてみると…。

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

スが入っていた。(-_-;)

ス以外の組織は、今のところ瑞々しいので、

早めに抜き、埋めたり干し大根にする方が良さそうだ。

※根が地上に抜き上がってきて、種まき後90日を過ぎて、

長さ37cm、太さ7cm、重さ1~1.2kgになると収穫適期です。

収穫が遅れるとスが入り、品質が落ちますので注意して下さい。

と、メーカーの説明があったので、気をつけるべきだった。(^^ゞ

先日作り、残渣を仕込んでいる段ボールコンポストだが、

まだあまり変化なし。

乾燥残渣も投入するので、水分が足りないのかもしれない。(^^ゞ

( 写真をクリックすると拡大画像になります )