■ 記 2010年08月07日稲村崎成干潟事9

異常潮位に就いては、上記に記した有ります。

その「稲村ヶ崎が干上がった!」干潮の時刻は??

その時刻を正確に科学的に解説した方が居ます。

その日時が干潮であろうと、満潮でも、、、如何でも良い事!! 机上の科学的と現実は違っていたのです。

何故なら、、、

『太平記』や『梅松論』に記された言葉は、潮位が異常に低くなった!

と書かれている。

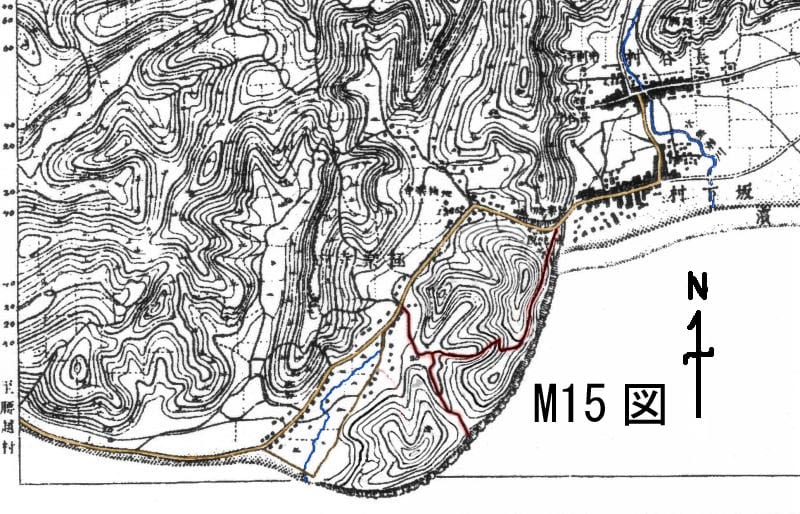

新田義貞が黄金の太刀を海に投げ入れ無くても数日前から潮は引き大館が稲村路の逆木を避けながら浮かび上がった岩盤の上を少人数で由比ヶ浜に入れた!

それを新田義貞が知り、正攻法の化粧坂から一部の兵を搦手の稲村ケ崎に送り、自ら指揮をした!

更に 梅松論には合戦が終わるまで潮は引いたままであったと、書かれている。

依って

異常潮位であり、通常の干潮の時刻を問題にすること自体が見当違い!

異常潮位はどの程度の割合で起きるのか?

それも記事にしてあり、結構頻繁に(年に一度や二度あり、詳細はグラフをご覧ください)有ります。違った立場の異なる『太平記』や『梅松論』の著者が、同じように異常な干潮を記載しているのを無視した。数少ない古文献の重大な記載を信用せずに、平常の潮汐観測資料 で語った間違えを犯している。

#####その他の 勘違い研究者の記事#######

新田軍が鎌倉へと攻め入った日を

「太平記」では 元弘三年五月二十一日

1915年に小川清彦(「古天文学」の創始者)が

潮汐の計算をすると、この日は干潮では無い。

新田義貞は干潟でなく海を渡渉と見解を出しま

した。

これに対し1993年 石井進((専門は日本中世

史。文学博士)が計算の結果、5月18日の午後

であり、太平記が間違いと結論をだした。

更に2009年『海洋調査』協会報No.95号

「稲村ヶ崎の干潟伝説は本当だった」山田 秋彦

にて渡渉報告が在る。

###################################

恐らく、古文献を見て無いのか?難しくて読み切れなかったのか? 古文を解釈出来ないママ史実を誤認した研究者のレポートに成りますが、余りにも初歩的な間違えです。渡渉(水の中を歩く)の必要も無く平らな岩礁が浮き上がりその上を由比ヶ浜まで歩けた訳です。

以上の防塁が崩壊前の写真となります。

以上の防塁が崩壊前の写真となります。