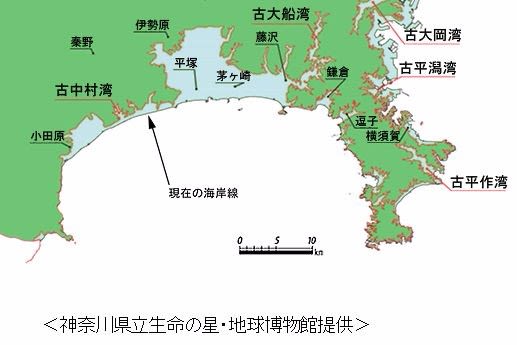

上図は、縄文海進の6,000年前と言う想定の地図です。

今より1000年前まで、この影響が残っていたら、、平塚から鎌倉へ向けた古代東海道は海の中と言う話になる!

新田義貞が洲崎に攻め込んだ時に洲崎は海に囲まれていた??

何か変です!!

縄文海進は最盛時で その波打ち際は現在より4m程高く、その時の図と解釈できる。

真実は何処に在るのか??

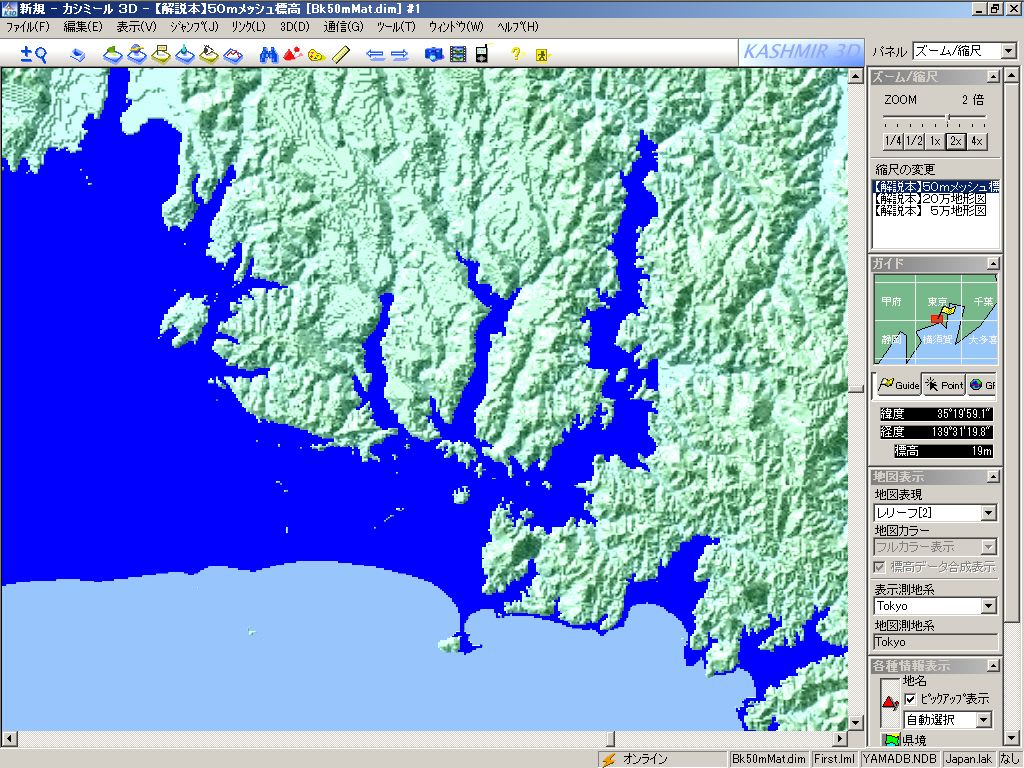

海岸線が5m上がった想定の図

海岸線が8m上がった想定の図

海岸線が15m上がった想定の図

その様な訳ですが、

地球博物館の提供した地図の波打ち際は15m以上の標高に描かれている。

縄文海進の 最盛時の高さは現在より4m程高かった。と言う記述とは整合しない。

この図面は6000年前の波打ち際と相容れない15m以上有る海岸線です。

これが結論となります。

私には、この問題の矛盾を指摘できても、解明する知識は無い。

恐らく考古学学会の中で資料不足で混乱した部分が有るのでは? っと考えて居ます。

以下は参考です。

>有鄰 平成17年1月1日 第446号 P4

>■■広くて暖かだった縄文の海■■ 松島義章

>http://www.yurindo.co.jp/static/yurin/back/yurin_446/yurin4.html

>詳細は、上記をお読みください。

>この概略は、

>1,5~2万年前は現在の海面より120m低い位置に在った。

>以後海面が徐々に上がり始め、6,000年前の海面が一番高かった。

>これを縄文海進と言い、その最盛時時の高さは現在より4m程高かった。