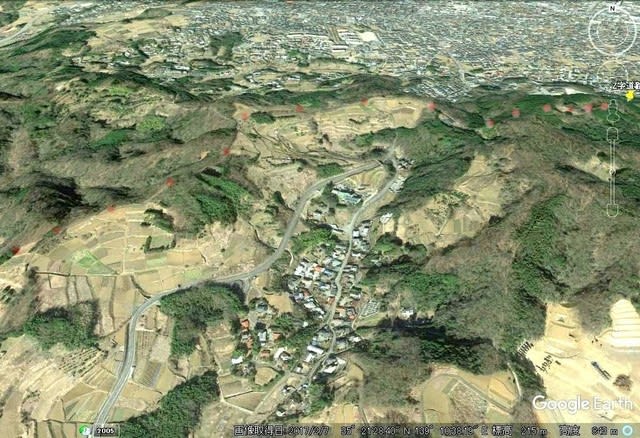

篠窪には、丘陵乗り越えの直線道造りには無理な地形ですが、

どの様に対処したのか??

その様な山間部に於ける駅路のケースです。

人里離れた富士の裾野等は比較的平坦地で直線道路を作り易いのですが、篠窪は凹凸があり困難な地形です。

取り敢えずは、

Z路の遺構が在りました。

その次は、峰通しの緩いカーブが在ります!

広めの道幅が確保できる峰ですが本当にこの経路であろうか?

◎道幅を確保できる峰通しの有力な場所である。

◎他に代わる谷へ降りるルートが造れない。

と言う根拠でこの場所となる。

右の黄色いZ字道路遺構の場所から、薄い赤点を通り左の端迄峰を通り、その端から、峰を降りる。

その後三島神社の前を通り、富士見塚までが考えられる。

っと言う事は、

この古代東海道の道路遺構は、鎌倉時代にも使われていたと考えられる。

何故なら、

曽我の五郎十郎の話にもある 源頼朝主導の富士の巻狩りの通り道であり、

鎌倉より 富士の裾野に向かう最短距離の直線道路で他の道路より古代東海道痕跡の方が整備された通り易い道で有たと考えられる。

その様な訳で、私とは別な視点の富士見塚の解説です。

矢倉沢往還の痕跡と成っているが、その前の時代の奈良、平安、鎌倉の時代の古代東海道の走路痕跡である事は、書かれていない。

初めから、この場所は古代東海道の痕跡である! 何て言う文献は無いので、仕方が無いのですが、、、

では、この道路は古代東海道の痕跡である根拠は有るのでしょうか?

それが、有るのですよ!!

古代駅路の痕跡は路面幅9m程在ります。それを提示すれば良い訳です。

峰通しの道もその幅は確保できる尾根道ですし、この冨士見塚の周囲にもある。

この四角く青で囲った場所の話です。

この四角く青で囲った場所の話です。

この四角く青で囲った場所の話です。

この四角く青で囲った場所の話です。