■長窪の切通1 2014-11-28 1 5:26:43

大船の高野と呼ばれる地名に切通がある。

問題は、高野に切通は2ヵ所有る処です。

北の熊野神社脇に在る切通と、

南の高野公園脇に在る切通の二つです。

北は、「大船の切通」「高野の切通」等と呼ばれ、

南は、「長窪の切通」「高野の切通」等と呼ばれ、固有の呼称は調べても不明。

事程左様に知名度は無く 観光の宣伝も無く、使う人も地元民だけで地形的にも不便で放置され、結果は昔の儘!

「長窪の切通」とすれば確実に区別が付くのでこの呼称を使います。

上の写真の注目点は、

切通の入り口の写真ですが、左右にシダが生えており、道が狭く見える。

更に奥の見通しが無く、道の先が見えない。

> 高野 (鎌倉市) - Wikipediaの説明

> 県道21号線から分かれ、大船高等学校へ向かう道路に平行して切り通しが

> 残存している。この切り通しは六国見山などの尾根沿いに走る山道の一部

> で、古くは山内荘(現在の山ノ内地域を中心に大船地域一帯を指すエリア)

> から六浦荘を結んでいたとされる。なおこの切り通しは「鎌倉景観100選」

> に選ばれている。

> 「 かまくら景観百選」 より

> 31 高野の切通 鎌倉市高野4-4地先

> かつて山内荘と六浦荘を結んでいたといわれる尾根道で、現在も高野公

> 園あたりから大船高校方面に切通しが残っています。

> 新しい住宅地の脇から古道に入ると、まるでタイムスリップしたような

> 感覚になります。

> 所属課室:まちづくり景観部都市景観課

> メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

さて、問題は、、、、

とても立派な切通しが在る!何処へ行く道なのか? っと言う問題が起きる。

Wikipediaには「山内荘と六浦荘を結んでいたといわれる尾根道」と出所不明な説明がある。

(景観百選は古老に聞いた様子が文面から伺える。)

六浦に抜ける道は私も知って居り、今泉と名月院の間にある峰を通り(名月院へ下れば山内荘です。)建長寺上の半僧坊から十王岩、天園より朝比奈に峰通しの道が在ります。

それは、残念ながら、、、、

鎌倉の総ての尾根に、兵員移動の道で 一人がヤット通れる踏分け道に近い素朴な道です。

(尾根道の現在は50年前より3倍ほどの道幅と成っている)

その兵員移動の尾根道と高野の切通しの道は道幅、手の加え方、傾斜、等が違い別物です。

切通は特に明確な意図に合わせて手間暇を加えて作る。 踏み分け道の様に歩かなければ消える道では無い。

兵員移動の道は、踏み分け道に準ずる道です。 そんな違いです。

道の違いが判らない地元の古老の話を、、歴史家が検証無しに書いた文章と考えられる。

鎌倉終焉の経緯を考えれば、歴史を背負った訳知りの古老など居るハズが無い!

現地を歩けば、道は在っても この道に相当する規模の抜け道が延長上に無い事が理解出来るでしょう。

鎌倉終焉で七口は総て土砂で塞がれ簡単に旧街道の状態に戻せない状態であった。

塞がれた旧街道を通行できるように補修した話は、小袋坂、亀ヶ谷坂、朝比奈等に文献や石碑が有るが、江戸後期や明治の話です。

世の中が落ちつき、他所から移り住んだのが現在の古老(イヤな言葉を使えば、鎌倉の古老は他所者です)。

鎌倉を囲った切岸なんぞ全体像を知らないし太平記や吾妻鑑を読んだ事が有るのか?、、そんな古老が臆測で語る鎌倉の話です。

結果は、兵員移動の尾根道を街道の代わりに使う事になり、皆が歩いた道=鎌倉の街道に置き換わっている事です。

鎌倉と逗子の境や、稲村の霊仙山、梶原団地周辺等にその置き換わった話があります。

自分で見聞きし考える事をしない専門家が、手抜きで無知な古老に聞いた!

詳細を知らない古老は憶測で語った!

古老が語れば、権威が生じる! 聞いた話を専門家が書けば一層強固な権威となる!

鎌倉終焉で幕府の資料は灰になり、古文献は限られて少ない。裏付けが無い情報が臆測で書かれた 鎌倉研究本が書かれた。

それが、鎌倉の常識となっている 武家の鎌倉の話です。

これが、長窪の切通です。

見た通りの立派な切通しです。

問題は、この道幅です。

その先にこの道に相応する道は無いのです。

では、 何の為の道であるのか? それが問題です。

山崎の北大路魯山人(山崎小学校脇)が名付けた「臥龍峡」がこの様な雰囲気でした。

今は山崎小学校の開設で切通の片側は崩され、更に脇の施設がこの残った切通を改造している。

■長窪の切通 2 2014-12-02

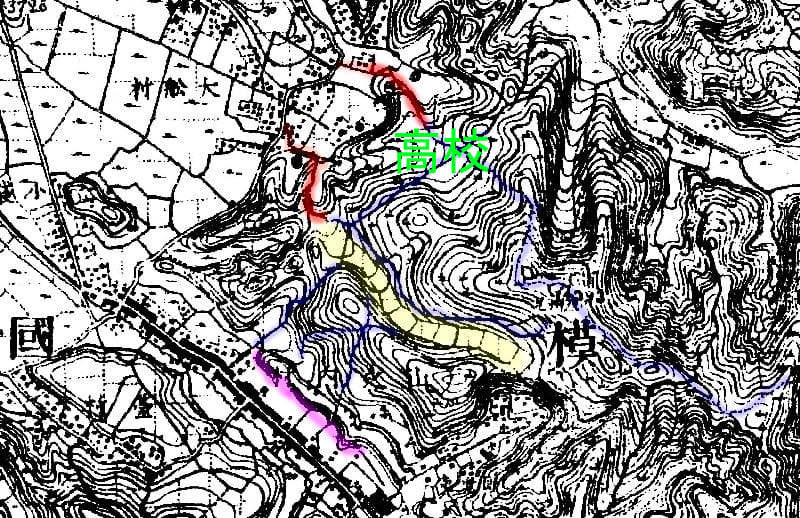

下図は、明治の迅速図で既に横須賀線が開通しています。

長窪の切通 の長窪とは、、長く窪んだ平地の様で、上図の黄色にマークした場所という訳です。

鎌倉の山中に、この様な平地が在る事が奇妙な事です。

そして、この平地に行くには、どの道を通って行けば良いか?

この地図でも、ネットでも調べてください。

何箇所からこの黄色にマークの場所に行けますか?

それがとても大事な事です。

■長窪の切通 3 2014-12-09

下図は、昭和の地図で、大船高校が出来上がりました。

地図の赤い部分は、崖の印が在る場所です。

「鎌倉に城は無かった! なんてね、1~6」2013年01月06日で紹介した線路脇の切岸など、この長窪を取り囲む切岸のホンノ一部である事が理解できるでしょ?

何故この様に長窪を保護する必要が有るのでしょう??

北鎌倉駅のある平地の高度は海抜20m程で、その上にある長窪の海抜は70mから100m程ですが、、、

平地から見上げても、長窪の存在は感知できない構造です。

長窪の平地は60.000㎡であり、東京ドームの面積46.755m を参考値とすれば、鎌倉では、破格に広い土地です。

自由に出入りする事が困難な広大な土地ですが、、、

貴方が頼朝だったら、、この土地をどの様な使い方をしますか??

モチロン、鎌倉の城の機能としての使い道です。

何故 貴方が考えなきゃ成らないか??

これを「城だ!」なんて 文献にも無い、地元民も知らない、歴史学者も、考古学者も、、、誰も言わないのです。

土地開発が絡めば、行政だって口を塞ぐ。

それ程、鎌倉城は広大で全体を調べた人はいない。「知らないから話せない!」

「鎌倉の七口が城だ!」なんて、認識が浅すぎます。

この情報を頼りに、貴方自身が状況を判断し考える問題です。

地図は、国土地理院(一万分の一)

■長窪の切通 4 2014-12-12

下図は明治の迅速図で、未だ横須賀線は無い。

大船の高野と言う土地には、切通しが二つあり、地図の赤い印の二つです。

上に在るのは大船の切通しで脇に大船熊野神社があり、下に在るのは長窪の切通しです。

紫色のラインは、このブログで紹介した鎌倉駅線路脇の切岸です。

黄色で示した長窪に出入りする道は、赤い長窪の切通しのみで、明治の地図に載る青色の道は、後年人が歩いた踏み分け道(獣道に近い)です。兵員移動の峰通しの道は存在したようです。

宅地化と高校造成の為に、地形は変化しています。この明治15年の地図と空中写真の立体映像で当時を偲ぶ事になります。

地図は、明治の迅速図(国土地理院)より。

■ 長窪の切通 5 2015-01-05

さて、この写真に写っている物は??

オートバイの先に在る場所がテーマです。

その先には、住宅の門(ゲート)が在ります。

その門より狭い左脇の舗装道路が「長窪の切通し」です。

あの切通しの出入り口が、、、、こんな貧弱な物??

とても不似合いに思いませんか?

目立たない状態を示す為に周囲の景観を含めた写真にしています。

二つの高野の切通し(大船、長窪)の関連性です。

一、迅速地図の様に、近くに似たような切通しが存在する事です。

二、二つの切通しは、その先に貫ける道の無い事が共通です。

三、似た様な道幅と切通構造を持つが、その微妙な違いは、、、

四、大船の切通しは出入り口が判り易く平地の存在は下部からその構造を予見できるが、長窪の切通しは切通しも平地も判り難い構造です。

五、大船の切通しは、攻撃に対処した攻め込む隙のある構造である。

六、長窪の切通しはその存在を隠し攻撃する隙を与えない強固な構造です。

七、大船の切通しは、現在在る大船高校の平地に行く為の切通しと考えられ、長窪の切通しは長窪の平地に行く為の切通しと考えられる。

八、この隣あう似た二つの切通しは、無関係な造りでなく、二つで一つ

の機能を目指した砦と考えるのです。

一つはダミーで攻撃される事を前提に作った砦、片方は有事の時だけ使う隠された砦では?

では、、何故隠すのでしょう?

九、この砦の機能とは、、何でしょうか?

砦とは、敵を迎え討つ場所だが、他とは明らかに違いがあります。

攻めてくれないと機能しないのが砦ですが、、、

片や攻めて下さいと言う砦。

片や攻められる事も存在も拒否し、鎌倉を守るには不要とも想える砦ですが、、、

挙句は、七口の様に切通し封鎖を行った形跡が無い!

砦ですから、戦闘方法が在るはずです。どの様な戦い方をする砦なのか?

当時の武器は何を使ったのでしょうか? 鉄砲はありません。

刀?槍?弓矢?薙刀?高所から石?その他に何が在りますか??

大事な戦闘方法を忘れていませんか?

この九つの項目に矛盾しない砦の戦闘方法や使い方は何でしょうか?

その昔1958年の黒澤作品「隠し砦の三悪人」の映画が在り、辺鄙な山奥を想定した砦のフェクションですが、、、都の脇に隠し砦が実在した訳です。

それも、、広大な平地の隠し砦の痕跡が北鎌倉駅の上に在った。長窪まで駅から300m、切岸も砦と考えたら駅は砦の一部を削って作られた訳です。

地図からその奇妙な地形を一度は見ようと10年前から思っていましたが、思い立ったのは北鎌倉駅脇の切通しの記事(2014年)を書いてからで、調べる程に奇妙で普通ではない場所と思えるのです。

貴方が遠方の方なら、、取り敢えず簡単な北鎌倉駅の切岸から探索してみて下さい。鎌倉市街の守りに不用と思える切岸の存在理由です。この切岸は何を守るのか考察する訳です。見上げた山に何が在るのか?想像してください。

■長窪の切通 6 2015-01-06

峰通しの兵員移動の道は、上図の寿福寺脇の切通しの様に、人が一人通れる道幅で、この道は平坦部は片足の幅であり、(雨水に依る侵食と考えられる)極端な例ですが、天園のハイキングコースから六浦に向かう道も人一人が通る幅であり、現在の源氏山から大仏、及び半僧坊から天園の道は、この数十年で道幅が広がった近代的なハイキングコースです。

高野の切通しと六国見山から六浦に行く尾根道は構造に一貫性が無く、使用目的は別な道です。(馬でも出入り出来る道に対し、人一人が歩ける山道の差です。)

長窪の平地の 何が隠し砦か?

正面から出入りする場所は一箇所だけ!

其れも入り口は狭く目立たない!

外部から存在がわからない!

裏道は、峰通しの兵員移動の道で、長窪より建長寺奥の半僧坊を経て天園ハイキングコースに入り八幡宮の裏山の広場に出る。(天園より六浦へ兵員移動の峰の道が2000年の頃は確認できた。

道幅、傾斜などから 長窪切通しの延長とは考えられない。)

八幡宮の裏山は、兵が野営できると考えられる平地が在り、鎌倉市内と長窪の間を兵は移動できるのです。。

「貴方の行動で確認して実感してください。」

方法は問いませんが 小袋谷から長窪の平地に行く経路を調べてください。

小坂小学校脇の陸橋を通らないと今でも4輪では行けません。

その位、長窪に行きたくても交通が遮断されているのです。

明治初期の鎌倉市内に入る時も七口は封鎖されたままで、人力車が通れるのは大仏切通しノミであった様子ですが、

同様に、長窪には今でも陸橋が無ければ、車でアクセスできない場所です。

現代社会の道路に慣れた方は、鎌倉の古街道を考えるのに、是非歩かれて欲しいのが、銭洗いの裏道と極楽寺から仏法寺(霊仙山)への山道です。銭洗いの裏道は、一般人が通る観光道路で、仏法寺への路は鎌倉の峰通しの兵を送る道であり、鎌倉七口をツナグ天園のハイキングコースや、化粧坂から大仏への道は観光地用に道幅を広くされた山道で、昔から其処にある路ですが、オリジナルでは無い。