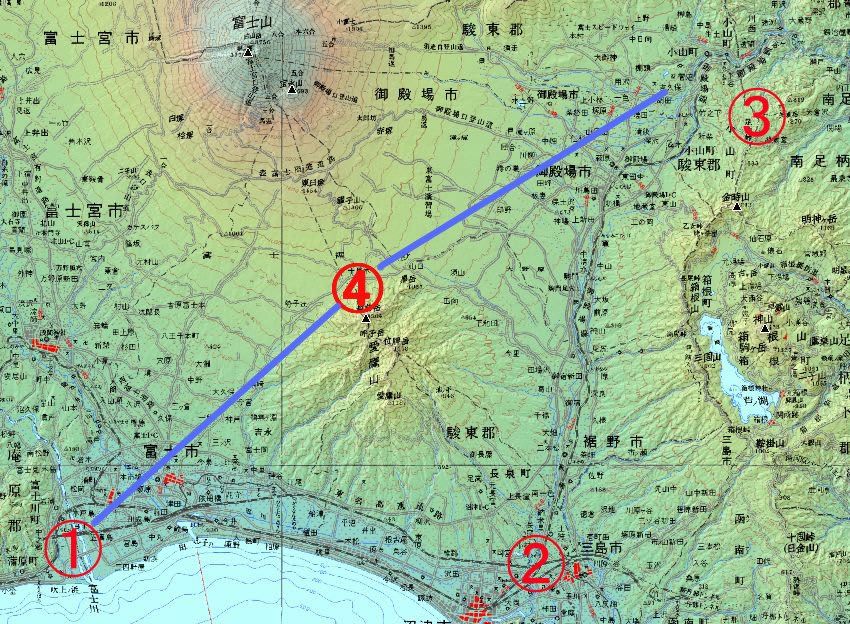

常識的には、足柄路=延喜式駅路で、蒲原①→沼津(長倉駅)②→横走③より足柄のルートが語られます。

小山真人氏の説から、延喜式駅路では延暦噴火の火山灰で足柄路は影響を受けない!

そんな理屈が成り立つ。

文献には、十里木峠を古代東海道が越えた記述は無い。

このブログのコンセプトは痕跡を掘り返さずに探し出し、文献に欠けた部分を語らせよう!

と言う事です。

上の図(2001.3.10山梨日日新聞 日本洞窟学会)より、

781年天応元年 十里木峠より北の場所に溶岩の流出在り。

800年延暦19年 山頂近くの南側より、多量の溶岩流出在り。

801年富士山東山腹に噴火在り、文献に(10日にして小山が出現)とある.

その結果、図は十里木峠(足柄路)が溶岩流の影響を受けた事を示す図となります。

特に、800年延暦19年の溶岩流出は、蒲原と十里木峠の脇に溶岩が流れている。

よって、結論は

十里木峠越えの足柄路は、延暦以前に存在した古代東海道であり、現代的な火山の研究にも矛盾しないで「延暦噴火で足柄路不通」の原因を説明できる訳です。

その噴火の影響は、1年で回復できた程度の影響です。

前回の写真の様な火山灰に埋め尽くされて平らな状態は、延暦噴火で十里木周囲に多く灰が降ったのか? 更に後年の噴火の為か、、、そこまでの言及は憶測となり、現状はご覧のとおりです。

次は、、3mの道幅とソイルマーク9mの具体的な解説です。