一般的な城の例外は、権力者を守る天守閣を持つ城の他に、防塁の中に町があり 総構えと呼ばれる。

初期は小田原城3.6㎢ (東西2.7㎞南北2㎞)で、その当時は日本一で在ったと考えられる。

小田原城が、ドレだけ凄かったのか? 正面から戦うには強固過ぎ城壁で、秀吉は兵糧攻めの持久戦で開城させたのです。江戸城総構え 16.6㎢(南北4.7㎞ 東西5.6㎞)

京都御土居堀は21㎢ (南北8.2㎞ 東西3.5㎞)

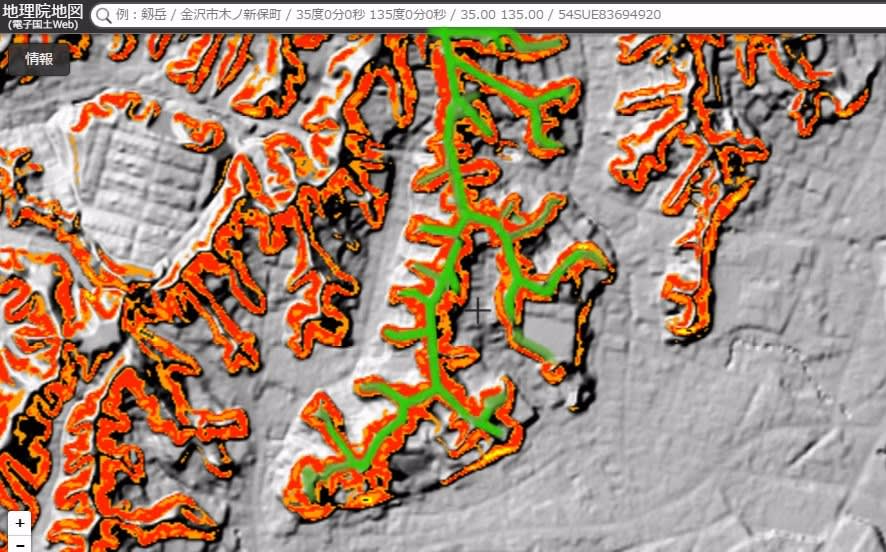

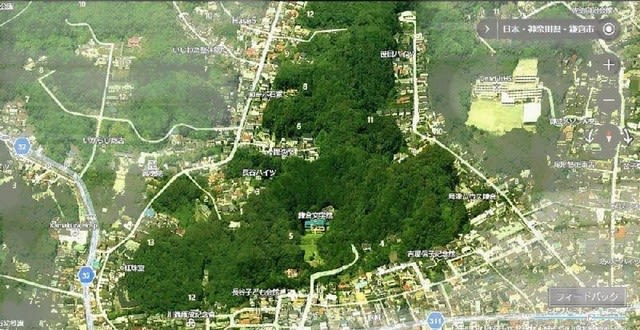

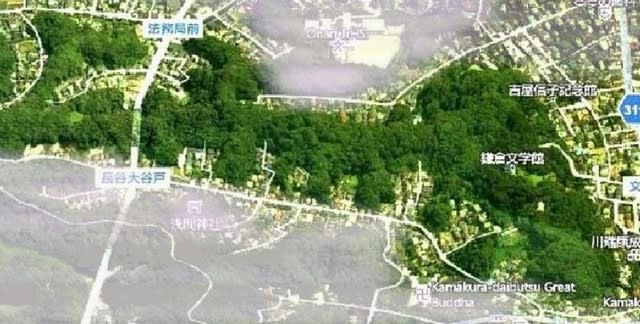

鎌倉城は、 91.9㎢(東西16km 南北10km)

大宰府羅城 96㎢ (南北14㎞ 東西10㎞)

現時点では、鎌倉城よりも大きい。そのわけは、鎌倉北の横浜山手迄、

南は横須賀の浦賀迄を考慮に入れると、鎌倉城は更に大きく成ります。

城の概念を根底から覆した鎌倉城の記事を見て、出鱈目記事だ! ナンてね、、、

地方の争いの小さな城では無く、海外国と戦えば 広大な城が必要と幕府や大和朝廷は考えた訳です。

日本城郭大系の城と 考えが根本的に違う訳です!!

そんな羅城の前例が大宰府に有り、2015年に峰の土塁を発見した事で、初めて羅城を認識した。

海外に目を向ければ、、巨大な城は

フランスパリのティエールの城は、パリ全域約80㎢を取り囲む城壁がある。

1841年から1844年にかけて造られた。

現北京城は二環の内が旧城内で、以降拡大されて三環、四環、五環が造られ、五環を出れば城外となる。

旧北京城内の二環は62.5平㎢の面積で、三環の面積は159㎞、四環の面積は302㎞、五環の面積は667㎢です。

金時代 16㎢ 城壁16㎞

元時代北京 56㎢ 城壁30㎞

現在の北京城は667㎢ と言う時代と伴に広がった様ですが、、、

元寇の蒙古襲来時には、元時代北京は56㎢であり、より数段大きいのが鎌倉城であった訳です。

結果は、鎌倉時代の鎌倉城は、、、同じ元時代の北京よりも大きく 世界一大きい城とも考えられます。

モットも、万里の長城が城で在るとしたら、、、二番目ですがね、、

右の地図の紫色のラインは、蒙古襲来の時に船を安全に止めやすい東京湾から攻めてくると予想し、七里ガ浜や由比ヶ浜よりも 更に強固な防備をしたと考えられるし、その範囲は浦賀より横須賀港、六浦、横浜の山手までに、切岸に相当する崖が確認できる。

そうなれば、、、鎌倉時代には 世界一の城であったと成ります。 そんな「武士の都鎌倉」を世界遺産にしようとして失敗した話が有る。

何故 世界遺産の申請に失敗したのか?? ぞれが問題です。