新田軍を防御する為に七口を塞いだまま、明治近くまで放置され通行不能の鎌倉街道ですが、、

それでも朝比奈峠など、江戸時代に封鎖された切通しは現状の様に、通り易く工事をしたと石碑に記録されている。

大仏切通しは、文献によると初めから封鎖を解かずに脇道を作って人力車を通したが、すれ違いが不可の為に道幅を広げた記録が有る。

現在は途中の道路が大仏トンネルで崩れて通行不可の場所を 観光の為に道を作治してしまった。

古代は、

北から東山道が入り、東西に東海道が貫く交通の要所で在り、産業は古代から鉄で栄え、政治的には東北を治める鎌倉群衙の在った場所です。

東海道や、東山道は路面幅9mの巨大な道で、痕跡の場所はこのブログに示した通りです。 市営プール上の崖を横切る「稲村路」の痕跡は、温暖化の為に雑草とツルに覆われて近付く事が困難で、個人が写真に収める事は無理。

金を使って組織でやれば、簡単な事ですけどね、、、

鎌倉城や古代道の記述は成本には無く、このブログだけの見解です。

現在でっも、鎌倉の歴史に詳しい人は稀だと考えています。

知っていても狭い視野での詳しい人です。

何で断言できるか??

それは、既刊本を見ても知識の受け売りは在りますが、自分で見て感じて考えた記述は、鎌倉に関しては稀です。

それを書いてあっても、断片的だし全体像は無い。

それ程 鎌倉は奥が深いし面白い上に広大です。

文献は少なくても、物的証拠が満載の鎌倉です。

でも、それを調べた人が限られ、広大な面積を個人が調べるには限界が有るのです。

狭い地域でも、調べられているだけで価値は在ると思います。

歴史には古代からの経過が在りますが、それを抜きに「武家の古都鎌倉」なんて歴史を無視し過ぎです。

そんな訳で、

外部から侵入を防ぐと考えられた切岸と呼ばれる城壁が鎌倉市街に向けて在るのですが、この矛盾した城壁の観察をするコースを紹介しましょう。

鎌倉駅西口を降りて、今小路を歩き海蔵寺大堀切に向けて歩くのです。

紫色のラインがルートです。

理屈の世界ではなく、ご自分の目で見て確かめる話です。次回は、このルートの見所です。

投稿日時:2017-07-01 09:15:57 修正2019-01-16

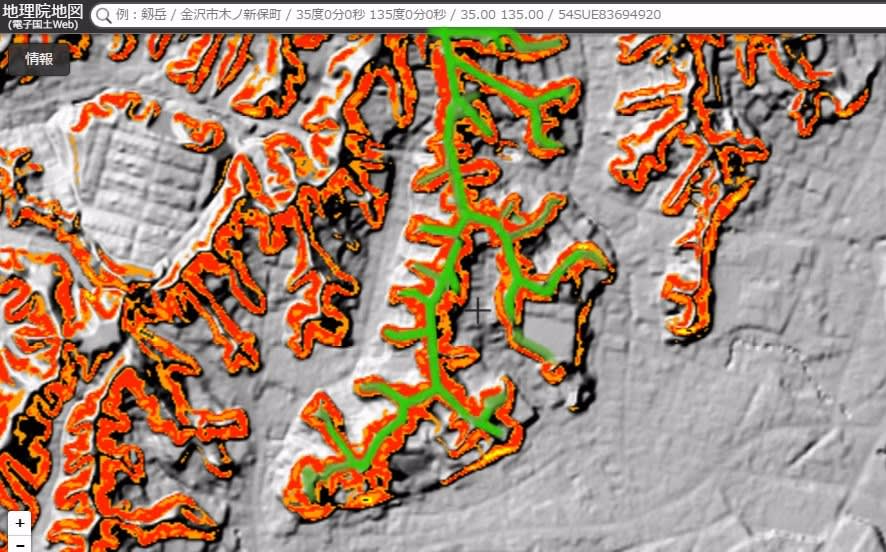

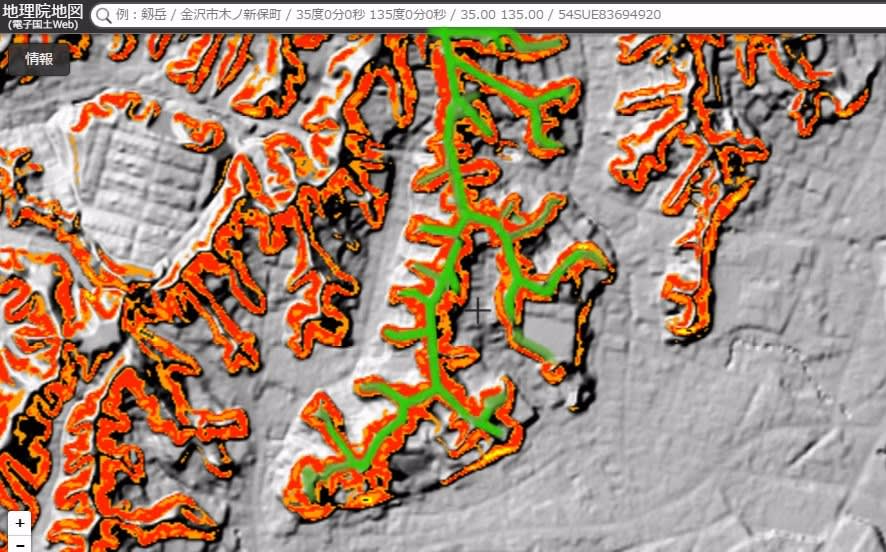

国土地理院の全国傾斜量区分図を参照しましよう。

甘縄神明宮、日本文学館等の在る見越しの嶽を見た図です。

この峰の部分は緑色に塗ってあります。

急激な傾斜の部分は赤くなっています。

私が画像を操作する事も無く、国土地理院の資料を見れば即、、急激な傾斜で緑の峰上には登れな事が理解できると思います。

他の峰も同様です。鎌倉の全山も人工的に手を加えた訳で、決して「自然の要害」では無い上に、、

海上から由比ヶ浜に押し寄せた敵に対応する砦構造が鎌倉市街側に存在します。

ですから、、、

三方を山に囲まれて「鎌倉は要害の地!」そんな発想は消えて、蒙古せん滅の為ならば、、「都を捨ててでも日本を守る!」

その様な幕府の考えと私は理解します。

鎌倉幕府は、博多湾に20㎞に及ぶ「元寇防提」を作らせた!関西の武士にそれを押し付け、関東の武士がそれを手助けした記録が無い!

関東の武士がその時期に何をシテイタかの記録も無い。

記録が無いから、何もしなかった??

古文献を探し、書いてなければ何も触れないのが机上論の研究者だが、

このブログでは、古文献が無ければ遺構に語らせる!のが趣旨です。

巨大な鎌倉城の遺構を根拠に「その時期に関東武士は、巨大な鎌倉城を作っていた!」っと結論をします。

恐らく、

関東の武士の記録は、新田義貞鎌倉攻めで灰となり、九州の記録は残った。

その様に私は考える。

各自興味を持った場所を調べて頂ければ幸いです。

組織で調べても、巨大過ぎる遺構です。

個人で調べれば、貴方がその場所に一番詳しい人に成ります。

国土地理院の全国傾斜量区分図を参照しましよう。

甘縄神明宮、日本文学館等の在る見越しの嶽を見た図です。

この峰の部分は緑色に塗ってあります。

急激な傾斜の部分は赤くなっています。

私が画像を操作する事も無く、国土地理院の資料を見れば即、、急激な傾斜で緑の峰上には登れな事が理解できると思います。

他の峰も同様です。鎌倉の全山も人工的に手を加えた訳で、決して「自然の要害」では無い上に、、

海上から由比ヶ浜に押し寄せた敵に対応する砦構造が鎌倉市街側に存在します。

ですから、、、

三方を山に囲まれて「鎌倉は要害の地!」そんな発想は消えて、蒙古せん滅の為ならば、、「都を捨ててでも日本を守る!」

その様な幕府の考えと私は理解します。

鎌倉幕府は、博多湾に20㎞に及ぶ「元寇防提」を作らせた!関西の武士にそれを押し付け、関東の武士がそれを手助けした記録が無い!

関東の武士がその時期に何をシテイタかの記録も無い。

記録が無いから、何もしなかった??

古文献を探し、書いてなければ何も触れないのが机上論の研究者だが、

このブログでは、古文献が無ければ遺構に語らせる!のが趣旨です。

巨大な鎌倉城の遺構を根拠に「その時期に関東武士は、巨大な鎌倉城を作っていた!」っと結論をします。

恐らく、

関東の武士の記録は、新田義貞鎌倉攻めで灰となり、九州の記録は残った。

その様に私は考える。

各自興味を持った場所を調べて頂ければ幸いです。

組織で調べても、巨大過ぎる遺構です。

個人で調べれば、貴方がその場所に一番詳しい人に成ります。

話は藤沢宿の道幅です。

視覚に訴えるなら、大正時代の藤沢宿の写真が有ります。

此れが私の知る 藤沢宿の一番古い写真です。

ですから、此れが江戸東海道藤沢宿の道幅である!

なんていう話には、、ならないのです。

先ずは、明治の迅速図(明治15年発刊)の図面に狭い道幅が描かれています。

迅速図の発刊は15年として、測地を行ったのは、更に数年前と思われます。

その事を踏まえた上で、、

藤沢宿の災害史に、明治12年、13年、18年と大火があった。明治三大藤沢宿の大火事と言われています。

明治政府命令の東海道の拡張工事と火災で商家が消失の兼ね合いで簡単に道路拡張が行われ道路幅が広がった状態が上記の大正時代の写真と考えるのです。

更に、

大正12年の関東大震災後に、さらに拡張したのが現在の2車線と歩道が付いた私が70年前から知る道路と考えられます。

明治の藤沢宿大火を知ったのは、数か月前です!

藤沢宿の江戸時代の道幅が判った訳ではないが、、、

明治迅速図を根拠に、この大正の写真より狭い道で有ろうと考えるのです。

視覚に訴えるなら、大正時代の藤沢宿の写真が有ります。

此れが私の知る 藤沢宿の一番古い写真です。

ですから、此れが江戸東海道藤沢宿の道幅である!

なんていう話には、、ならないのです。

先ずは、明治の迅速図(明治15年発刊)の図面に狭い道幅が描かれています。

迅速図の発刊は15年として、測地を行ったのは、更に数年前と思われます。

その事を踏まえた上で、、

藤沢宿の災害史に、明治12年、13年、18年と大火があった。明治三大藤沢宿の大火事と言われています。

明治政府命令の東海道の拡張工事と火災で商家が消失の兼ね合いで簡単に道路拡張が行われ道路幅が広がった状態が上記の大正時代の写真と考えるのです。

更に、

大正12年の関東大震災後に、さらに拡張したのが現在の2車線と歩道が付いた私が70年前から知る道路と考えられます。

明治の藤沢宿大火を知ったのは、数か月前です!

藤沢宿の江戸時代の道幅が判った訳ではないが、、、

明治迅速図を根拠に、この大正の写真より狭い道で有ろうと考えるのです。

あけまして

おめでとうございます!

そんな訳で、

多数の方が ご覧に成っている訳で、

お礼を申し上げます。

反常識的な 見解の書き込みが大半ですが、、、

その割にご意見や質問が少ないのが不思議です。

誹謗 中傷 非難等、何でも書き込んでください。

面白くなければ、、、無視や削除も有ると思いますが、、、

出来る限り対応したいと思います。

その様な訳で、 本年もよろしく!

おめでとうございます!

そんな訳で、

多数の方が ご覧に成っている訳で、

お礼を申し上げます。

反常識的な 見解の書き込みが大半ですが、、、

その割にご意見や質問が少ないのが不思議です。

誹謗 中傷 非難等、何でも書き込んでください。

面白くなければ、、、無視や削除も有ると思いますが、、、

出来る限り対応したいと思います。

その様な訳で、 本年もよろしく!