江戸の東海道の痕跡に就いてです。

明治9年(1876)明治政府は全国の道路を、種類・等級・幅員など分類し。種類を国道、県道、里道の3種類とし、それぞれ一等、二等、三等に分けました。

明治9年に指定された一等道路は東京から横浜港へ達する道路、二等道路は東京から伊勢皇太神宮へ至る道路です。

しかし明治18年(1885)に、国道の級別が廃止され、東京~横浜港を「国道一号」、東京~大阪港を「国道二号」、東京~神戸港を「国道三号」としました。

ただし、箱根路は明治6年に一等道路に指定されたが、その後新道が開削され、明治41年(1908)には新道が国道一号となり、歴史的な箱根路は里道になってしまったからです。

結果は箱根には本来の江戸東海道の痕跡が在る訳です。(注釈)

『慶長見聞集』によると、江戸幕府は慶長9年(1604)に全国的な道路改修事業を起こし、道幅を広げ、道路の屈曲をやわらげ、牛馬の往来の障害となる小石を取り除き、松や杉などの並木を植えるなどを行ったと記されています。

さらに元和2年(1616)、徳川家康が没すると、家康の遺訓といわれる『家康百箇条』が示され、このなかに江戸時代の道路政策や道路の種類・等級に関するものが見えます。

そこには道路の種類ごとの道幅が次のように記されています。

大海道 6間(約10.8m)

小海道 3間(約5.4m)

横道 2間(約3.6m)

馬道 2間(約3.6m)

歩行路 1間(約1.8m)

捷路 3尺(約90cm)

作業道 3尺(約90cm)

_

東海道は大海道ですから、これによれば基本的に6間(約10.8m)と定められたことがわかります。 実際はこの話は防衛上から不都合で実行されなかった。

一方、東海道の道幅を示す橋の横幅を調べてみると、川崎宿から保土ヶ谷宿まではほぼ3間、それより以西では2間から2間半と狭くなっていることがわかります

東海道の橋より

http://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/tokaido/02_tokaido/03_sisetu/13index.htm

また道幅を示す橋の横幅は、いくつかの例外は見られるものの、川崎宿から保土ヶ谷まではほぼ3間(約5.4m)となっており、それより以西では2間から2間半の橋が多い(『東海道宿村大概帳』より)。 東海道の道幅も全体として1間から3尺ほど狭くなっていることがうかがえる。

その様な理由で、保土谷より西の東海道は狭いとの考えが、私の実感でもあります。

当時の道幅として、戸塚から大山までの江戸時代の庶民が歩いた道や、矢倉沢街道の秦野の痕跡等は一間程で在ったのです。これは大八車(畳一枚を乗せる荷台の幅に車輪を取り付けると一間の道が必要)を通せる道それが、当時の著名な街道の道幅ですから、、2〜3間でも十分に広い訳です。

注釈(2025/1記)- 箱根湯本から江戸東海道は川の際を通り箱根峠に抜け、石畳で有名です。

この道は、一部関東大震災の山崩れで埋まり、その脇を新たに作った石畳の道が通ります。

山側を観察しながら歩くと、江戸時代の半ば埋もれた石畳が見られる場所が見つかります。

大半は1〜2間程の幅の石畳ですが、、畑宿に上がる曲クネッタ道は幅が広い。

其の他、白水坂から元箱根に降りる道は、異常に広く新しく見える。

箱根峠より三島には、石畳の痕跡は見当たらず、1〜2間幅で、脇の笹や雑木が邪魔して本来の道幅は確認できない。

更に北側には「平安鎌倉古道」と呼ばれる幅6m程の道筋が何本か確認できます。 この幅6mは鎌倉時代に使われたにせよ、作られたのは平安又はそれ以前の道と考えられます。

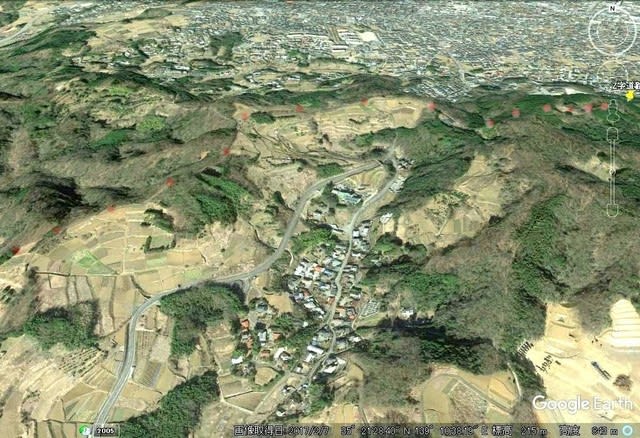

この四角く青で囲った場所の話です。

この四角く青で囲った場所の話です。