■ 記 2006年12月18日

箱根の古代道

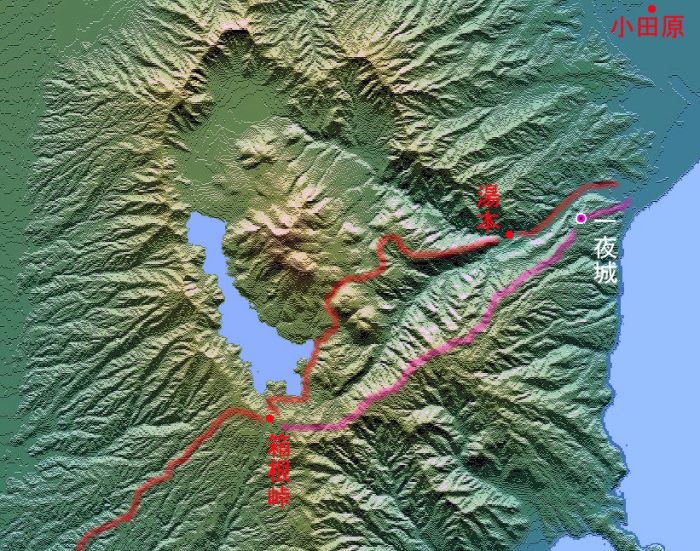

これは、箱根全山をカシミールと言うソフトで作った図ですが、、、

この中に、802年に作られた足柄代替の古道が作られた痕があるはずです。

その道は何処を通ったか?この地図から予想して欲しいと思うのです。

その道の作られた経緯は、

800年 富士山が大噴火。

802年 富士山噴火で使用不可になった足柄路の代りに箱根路を開く。

その後数年して後、足柄路が再開となる。

これが、文献に書かれた事です。

(日本紀略 - 廃相模国足柄路,開筥荷途,以富士焼碎石塞路也)

現在知られている古道として、

箱根峠から都に向けて(峠から西の三島に向け)推定平安鎌倉古道と言うのが在ります。

とても、直線的に作られた道です。

箱根峠から東の鎌倉に向けては、湯坂道が在り中世に使われた様子が文献より伺えます。

しかし湯坂道は、推定平安鎌倉古道に有る道の造りの品格が無い。

同じ背景で造られた道に思えないのです。

では、箱根峠より東に向けた道が湯坂道以外に有るのでしょうか?

それを探す手掛かりとして、この図を提示しました。

如何ですか?

■ 記 2009年03月03日

続 箱根の古代道

箱根の古代道を書いたのは2006/12で、それから一年以上経ってしまいました。

このバーチャルな画面から、、何か想像できましたか?

とりあえず、

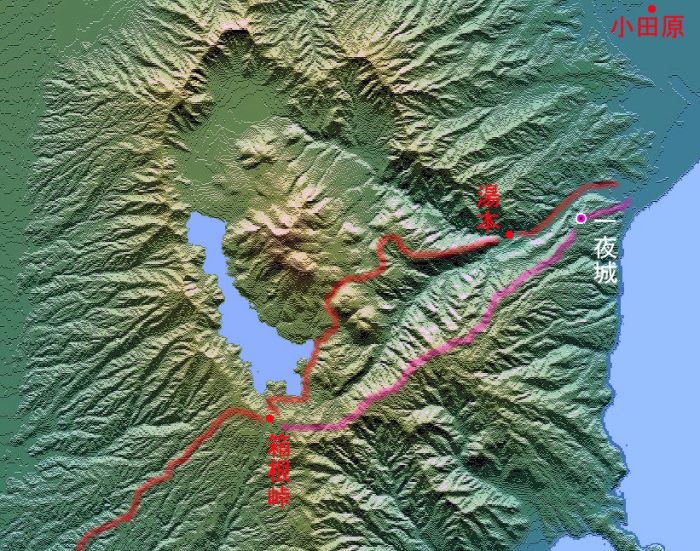

赤でマークした箱根西坂の「推定平安鎌倉古道」と、その接点の箱根峠、そして水色でマークした平安鎌倉時代に使われた湯坂道です。

この他に箱根峠より東に街道を作るとすれば、貴方なら何処に作ります?

■ 記 2009年03月05日

続 箱根の古道1

さて、、、

湯坂道の脇にピンクのマークの線を書き加えました。

これは、江戸東海道です。

湯坂道は、尾根筋に作った道で、江戸東海道は谷底の川筋に作った道です。そのポリシーの差は雲泥の違いがあります。この道の他に街道は作れないか?

古代道の定番は、

①尾根を通る。

②直線的な道である。

っと言う訳ですが、、、

湯坂道は、尾根を通り直線的ですね、、、

でも、、箱根峠から芦ノ湖に降り、湯坂の尾根に入る間は、結構曲がっている!

貴方は、この画像から①②の条件の道を考えられますか?

■ 記 2009年03月08日

続 箱根の古代道2

もう一枚箱根の地図を載せます。

地形だけのデータですが、、、、古代に道を作った人は、何の先入観も無く

この様な箱根の地形を把握して、何処に道を作るか?考えた訳です。

貴方なら、何処に道を作るか?

文献を参考に考えるのではなく、貴方ならどの様に道を作るか?

①尾根を通る。

②直線的な道である。

流水で作られた岩壁、がけ崩れ等、災害の多い谷筋より尾根道を通るのは、山登りをする人の定番です。

目的地に向けなるべく早く! = 目的地に直線的に移動する!

そんな条件での箱根の道作りです。

画像は、カシミールにより、50mメッシュ標高データを使用。

■ 記 2009年03月12日

続 箱根の古代道3

赤い線は、平安古道と言われる湯坂道です。

事の始まりは、

太閤秀吉が、小田原攻めをした時に、大軍を通すのが困難な蔦の細道の脇に道を作った。

鎌倉時代に作られたとか、秀吉が作ったとか語られているのですが、、

史実は不明だが、前の時代の道を太閤秀吉がリメイクしたであろうと考えられ。

秀吉の取り巻きに、道に詳しい者が居たと想像できる。

その秀吉は、箱根湯本の早雲寺に陣を張った。

箱根湯本は、湯坂道を降りた場所。

しかし、小田原城を攻めるに困難を感じたので、策を立てた!

その策とは、

小田原城より立派な城を建て威圧しようと言う心理作戦です。

威圧するだけの外見を持たなければ意味は無い。

俗に言われる一夜城! 石垣山城です。

関東で初めてと言われる、石垣で囲まれた城です。

それには、資材の石が要る! 資材を運ぶ「道」が必須です。

蔦の細道の再現!

秀吉の取り巻きの「道に詳しい者」の出番となる!!

そして、古街道の下見をした結果、、、

単なる山道ではなく資材を運ぶに耐える道であった。

その上で、、

小田原城を上から見下ろせ、小田原の状況が丸見えの場所を選んだ!!

そんなストーリーをぼ輔は想像したのです。

■ 記 2009年03月13日

続 箱根の古代道4

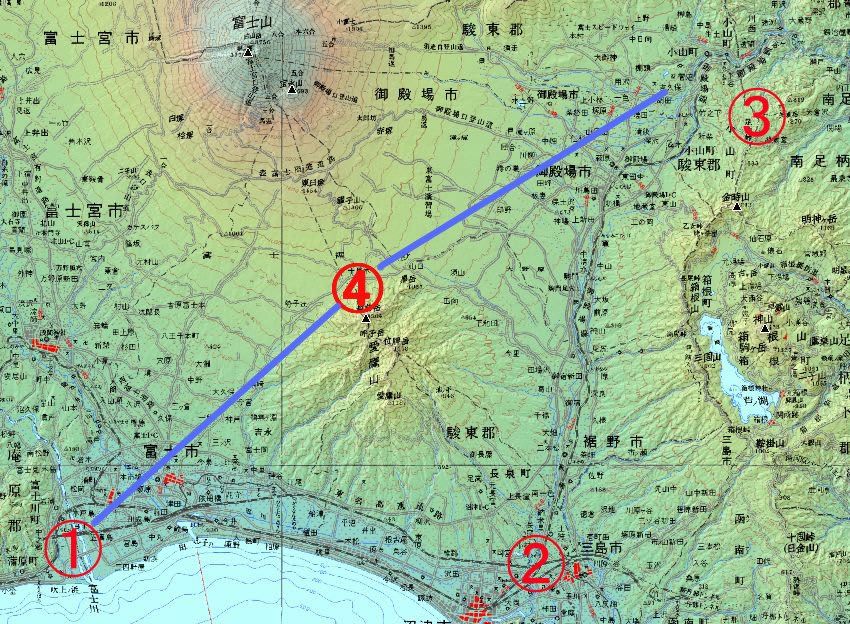

赤い線は、平安古道と言われる湯坂道で、桃色の線は関白道と言われ、一夜城に続く道です。

注目するのは、箱根峠より非常に直線的に一夜城迄続いている事と、

古代道のパターンの尾根筋を通る道で有るのは、一目瞭然です。

関白一夜城

地元では関白道と呼ばれている道ですが、

城を作る事を優先するか?ハタマタ、道を作ることを優先するか?

どちらも一大工事です。

築城の資材を運ぶ道は、獣道や人が歩ける程度では無理です。その様な運搬ルートを探すのは困難な箱根の地形なのです。

富士山と同じ形をした巨大な元箱根山が自重で陥没し、陥没した内側は崖となり残った。

外輪山の内側は、急激な崖で歩行困難です。

湯本に降りる道も、水流に削られた川筋を避け、平安鎌倉時代は尾根の湯坂道を使った。

よりナダラカで歩きやすい道を目指し、江戸時代は道造りに困難な川筋ルートを作った。

しかし、人馬は通れても大量の石材を短期に運搬するのは、役不足な道に思えます。

問題は、

それ以前の古代道の話ですが、、、

秀吉の取り巻きも、、

箱根で築城するのは、資材を運ぶ道が無ければ考えない策!!

っと ぼ輔は考えたのです。

箱根は他に城が有りますが実用本位の山城で、、、

外見を意識した石垣の城「外から資材を運んで作った」のは石垣山城(一夜城)だけです。

図示したピンクのマークの道は、外輪山の尾根道です。

関白道と地元で呼びますが、蔦の細道の脇道宇津の谷峠は鎌倉時代に作られたと思われる道が「秀吉が作った」話になる。

廃道となり忘れ去られた道を整備したら、ソリャ整備して使える様にした人の名前が付く。秀吉が造った道ですから、、「古代道では無い!」その様な理論は成り立たない事に注目して欲しい。

ここ迄が、話の前振りです。

古代道探しは、推理ゲームですね!

学術的に証明しよう!なんて言うい気持ちはサラサラ無い!

推理した場所に、思った通りの痕跡が有れば、ぼ輔の興味は完結する。

関白道は、これからが山場です。

■ 記 2009年03月22日

続 箱根の古代道5

この道は802年の富士噴火により、足柄路より箱根路に官路を変えた痕跡ダ!

っと証明なんて、、、

富士の噴火で急遽作った道に道幅の広さを期待できません。その為に古代道と特定するのは無理と考えています。

また、、、

関白道と呼ばれても、古代道のリメイクを否定する根拠にはならない。

前回の「続 箱根の古道4」に書いた通りです。

状況としては、幾らでも話せる!

古代道の特徴の直線的な事。

初期の道作りの山の峰を通す。

直線的な事で言えば、鞍掛山から一夜城までは、10k以上もある直線的な尾根です。

平安から鎌倉時代に使われた湯坂道とは、比べようが無い位の直線的な尾根道を作れます。

そして、関白秀吉により資材を運搬するに使われた実績もある。

箱根西坂の推定平安鎌倉古道と対比させても、直線性に遜色が無い。

道幅と、切り通した道の規模に東坂は、貧弱さを感じるのですが、、、

それも、噴火以降、平安鎌倉時代まで補修を繰り返し使い続けた西坂と、富士噴火以来湯坂道に座を追われて廃れた東坂の違いか? 等考えています。

それも、今は箱根ターンパイクにより、、、ズタズタに切り裂かれ、ある所は古道の上に道がつくられ、、

でも、わずかに残った痕跡と考えられる道を見つける事は可能です。

その手段は、、、

空中写真があります。

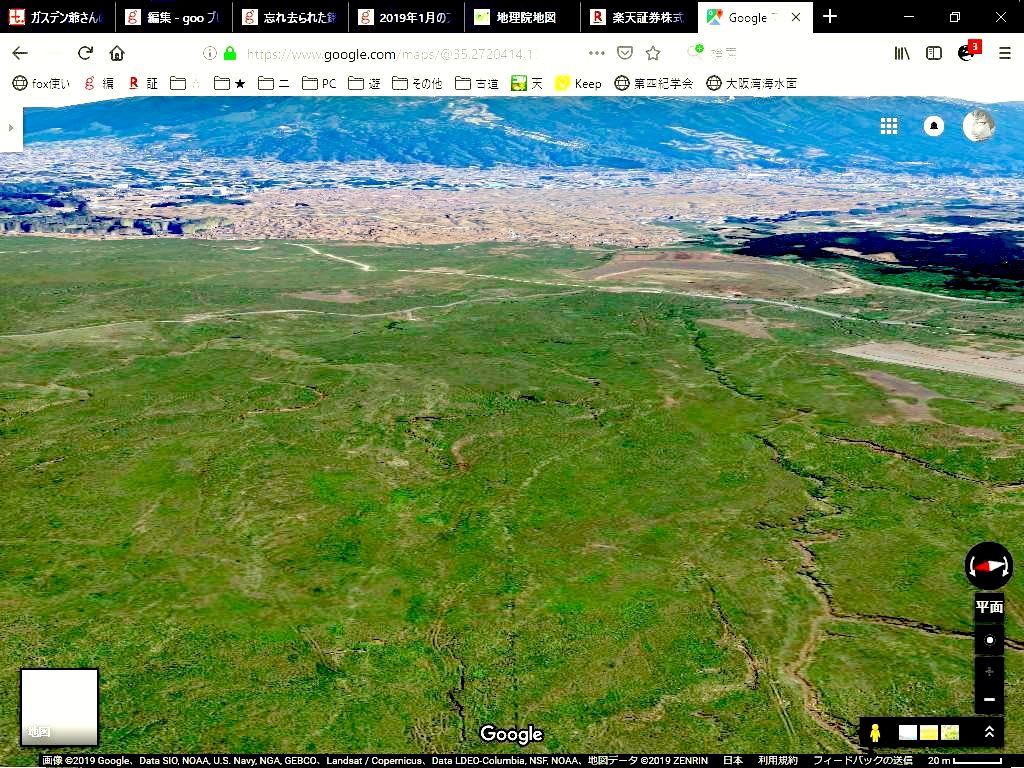

図は、

GoogleEarthより引用。

ピンクのマークは、古道を林道にリメイクしたと考えられる道で、その延長の青マークのラインは、古道跡と思われる峰通しの痕跡。

この場所を、国土地理院の空中写真で立体視すると、、、納得モノですが!

googleやyahooでも地図検索で、衛星写真が使えます。

安易がお好みならば、そちらで調べてみて下さい。

■ 記 2009年03月27日

続 箱根の古代道6

この記事は事前の資料をまとめる事もありますが、、

リアルタイムで ぼ輔の進行中の考え、探索資料などが書かれています。

この為、過去の記事で修正したい処も多々ありますが、、

現在の興味が優先して、修正まで至りません!

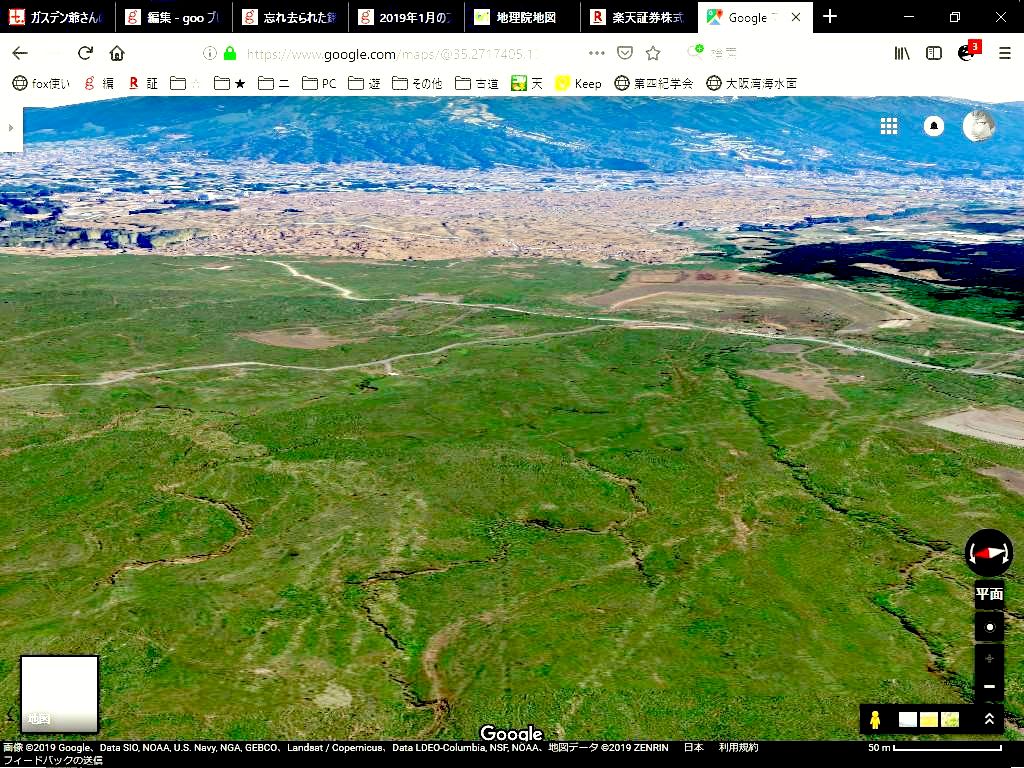

今回の画像は、googleで使われている衛星写真ですから、近年の画像です。

その映像ですら、この様に直線的なラインが見出せます。

「続 箱根の古代道5」一夜城脇からのピンクのラインは林道ですが、

その先に在る水色のマークをしたラインが今回のピンクに囲まれた映像です。

黒く一直線なラインが確認できるとおもいますが、、、

このラインには、林道が無い。このラインの下に桜山林道がウネッタ状態でありますから、

林道とは区別できます。

この程度なら、誰でも居ながらにして、古道跡を探索出来るのです。

「貴方も探して見ませんか?」

と言う訳です。

このラインの実態は、どの様になっているのか?

目にしたいと思いませんか?

山の探索は植物が萌える前、、、今の時期が一番です!

それ以降は、葉が行くての視界をサエギリ目隠し状態になります。