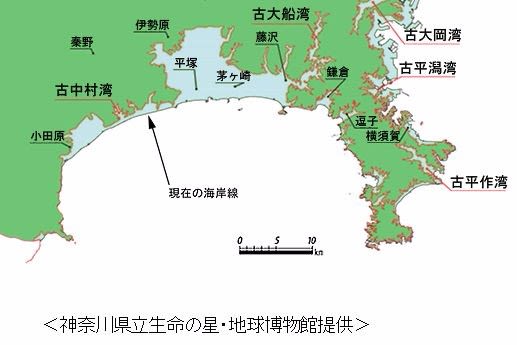

神奈川県立生命の星・地球博物館 より

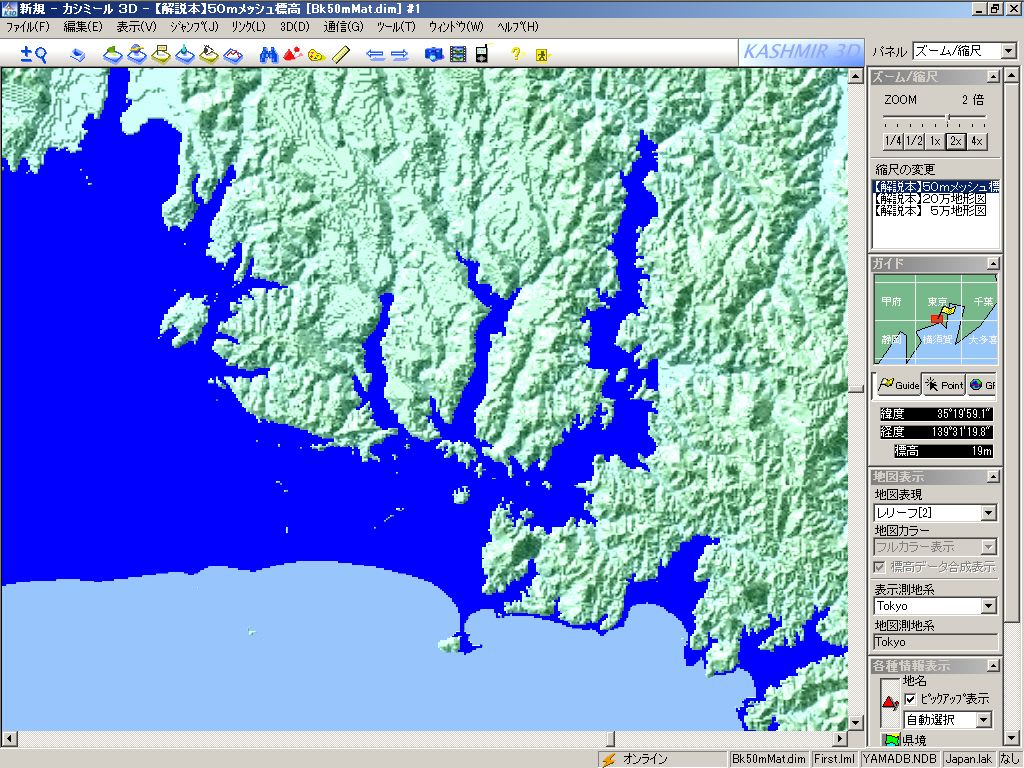

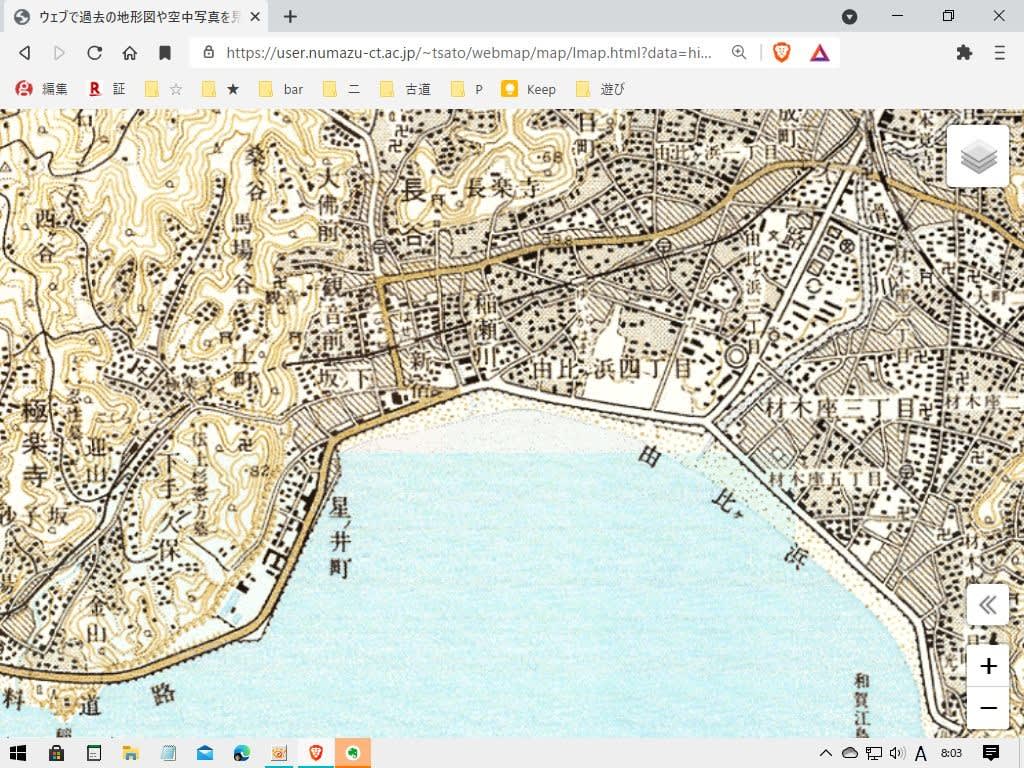

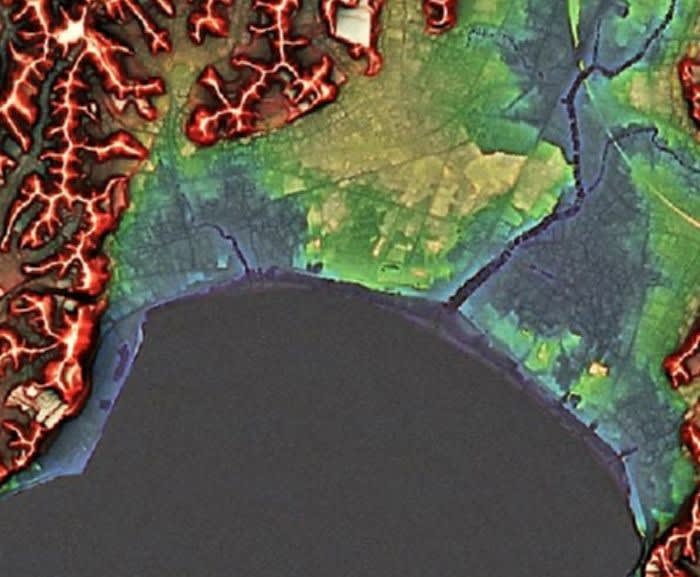

ぼ輔記載 4m高い海岸線を青色で示した。(カシミールで作図)

このブログでも、鎌倉時代の波打ち際は不明でした。

◆資料1◆

〉有鄰 平成17年1月1日 第446号

http://www.yurindo.co.jp/static/yurin/back/yurin_446/yurin4.html#kaigansen

〉貝塚と貝化石から縄文時代の海岸線を復元

〉縄文海進最盛期には海面が高いだけではなく海水の温度も現在

〉より高かったことが,貝化石やサンゴ化石が示している。 貝塚から

〉出土するハイガイやシオヤガイは現在の南関東沿岸では生息して

〉いない絶滅種である。

〉これらの貝を含めて,相模湾沿岸に形成された古鎌倉湾や古逗

〉子湾、古大船湾、古小田和湾、古諸磯[こもろいそ]湾

〉などには,タイワンシラトリやカモノアシガキ,チリメンユキガイ,

〉コゲツノブエ,ヒメカニモリなど,現在の紀伊半島以南の暖かい海

〉に生息する貝が分布していた。

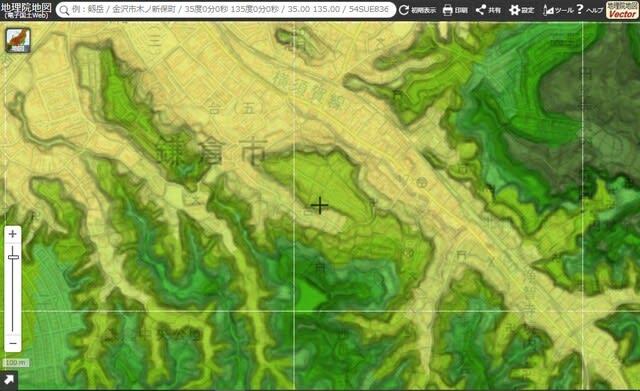

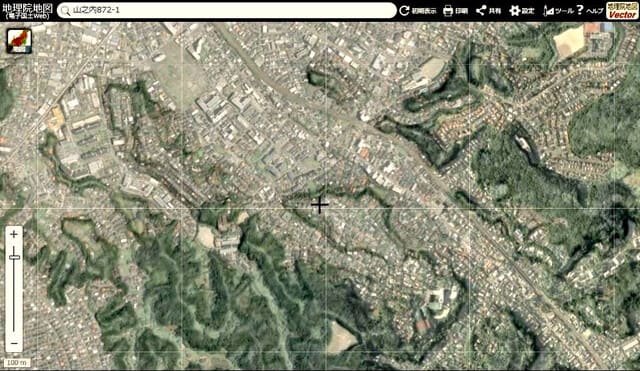

神奈川県立生命の星・地球博物館の説明図と上記の文より、

縄文海進最盛期は、古鎌倉湾や古逗子湾、古大船湾が存在

し、10m以上高い海水面(古大船湾の標高や八幡宮石段の標高

より想定)と考えられる。

更に 同じ文の後半に書かれた事は、

〉海進最盛期の海面は4m高く、水温は2℃高温

〉神奈川県内各地で明らかになった沖積層の貝化石産出高度は、

〉大磯丘陵南部と三浦半島南部を除くほとんどの地点で、海抜4m

〉前後の高さとなっている。 つまり、6500〜5500年前の海面は、

〉現在より4m前後も高い位置に達していたことを示し、この時代

〉に海水が陸地へ最も深く侵入して内湾を形成した。

海進最盛期=6000年前は、

文章の前半で説明された海面は10m以上ある海岸線であり、

図示された海面は10mの上に在る。

後半の文では海面は4m高くと書かれており、

同一人物の研究論文の中に、矛盾した記載が有る。

研究論文として未熟と言うか、破綻しています。

◆資料2◆

〉日本第四紀学会〈http://quaternary.jp/QA/answer/ans010.html〉

〉「縄文海進」とは、約7000年前ころ(縄文時代に含まれる)に、

〉現在に比べて海面が2~3メートル高くなり、 日本列島の各地で

〉海水が陸地奥深くへ浸入した現象をさします。 この時代には日

〉本列島の各地に複雑な入り江をもつ海岸線が作られました。

〉その後海面は現在の高さまで低下し、 かつての入り江は堆積物

〉で埋積されて、現在水田などに利用されている比較的広く低平な

〉沖積平野を作りました。

この資料1で10m以上の海面と、資料2の「日本第四紀学会」海面が2~3mの差ですが、

この違いは大きすぎる どちらが正論か?

資料1では「貝塚」と「貝化石」と、同じ年代と考えている節が在ります。

貝塚は人が生活した証。 貝化石は人が生活痕を残す以前の話と考えます。

新人類が出現したのは、20万年前。 長沼層が出来たのは60万年前。「神奈川県立生命の星・地球博物館」提示の資料は稚拙です。

2019.10記

上記文章を更に突っ込むと「貝塚と貝化石から縄文時代の」ってこの文章は研究者として失格です。

貝塚の貝は、化石に成って出土するモノなのか??

この大船湾に相当する地層には長沼層という「貝化石」が出土する場所です。

長沼層とは、

「長沼不整合が約60~65万年前のステージ16の顕著な寒冷化による海水面低下で形成され、長沼層を堆積させた海進は、その直後のステージ15の温暖期の海水面上昇に相当すると推定されている。」出処(ニッポニカ)

海進の6000年前の話と新人類誕生20万年前 更に長沼層形成の60万年前の話が同等に記される事の時間軸に間違いが有る。

科学的な思考法を無視した間違えで、研究論文として破綻しています。

◆資料3◆

〉江 ノ 島 の海蝕地形につい て

http://nh.kanagawa-museum.jp/files/data/pdf/bulletin/8/bull8_79-90_imanaga.pdf

〉杉村.(1974)によれば, 最近7000年間の世界各地の海水面変動

〉量は,たいてい 2~3mであ るとし寸。 そして一般に海食地形は,

〉その形成時代,海水面が一定の高 さに停滞すれば, 海食地形

〉が より 発達し,海水面が急激に上昇 したり下降したりしている時

〉期には,海食地形は,あまり発達しない と考えられている。

〉すなわち,海食地形は海面変動の停滞期に対応して形成される

〉のであろうから ,江ノ島の海食洞の形成には,地殻の隆起速度と

〉海水面の変動速度 とが相対的に一致し ,海水面が停滞した

〉約6000年前及びその後の一時期とに形成されたものと考えられる

以上の資料から結論を導き出す事になります。

如何でしょうか、

如何でしょうか、