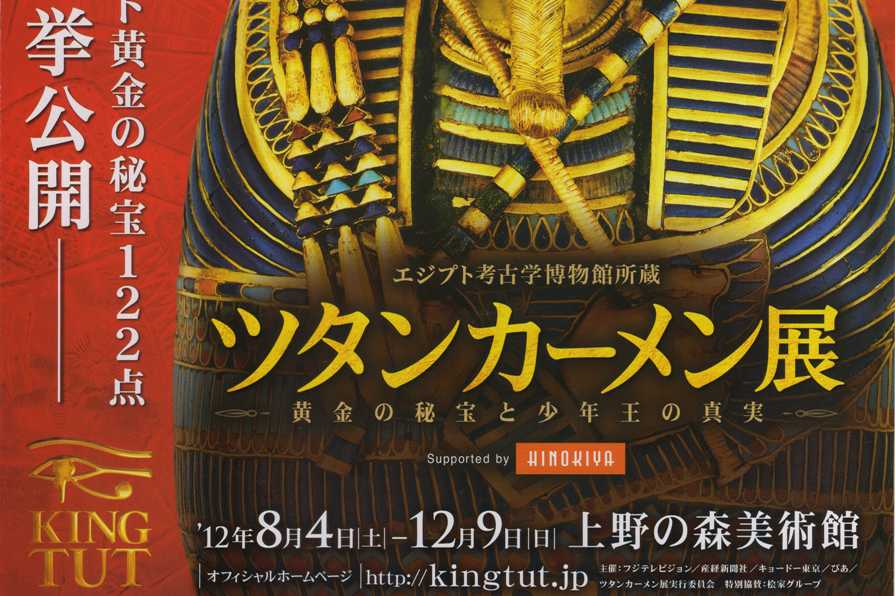

本日、東京都台東区の上野の森美術館で開催されている「エジプト考古学博物館所蔵 ツタンカーメン展~黄金の秘宝と少年王の真実~」を観てきました。ツタンカーメンが日本に上陸するのは47年ぶりで、ツタンカーメン王墓から運び出された副葬品や装飾品、調度品など約50点を含む122点の古代エジプトの秘宝が展示されます。日本国内では大阪の大阪天保山特設ギャラリー(旧・サントリーミュージアム)で今年の3月17日から6月3日まで開幕して、8月4日から東京の「上野の森美術館」で開催されています。大阪では平日でも2時間待ちが当たり前であり、最終的には100万人近くが訪れたそうなので東京ではそれ以上の混雑になるでしょう。

日程:12年8月4日(土)~12月9日(日)

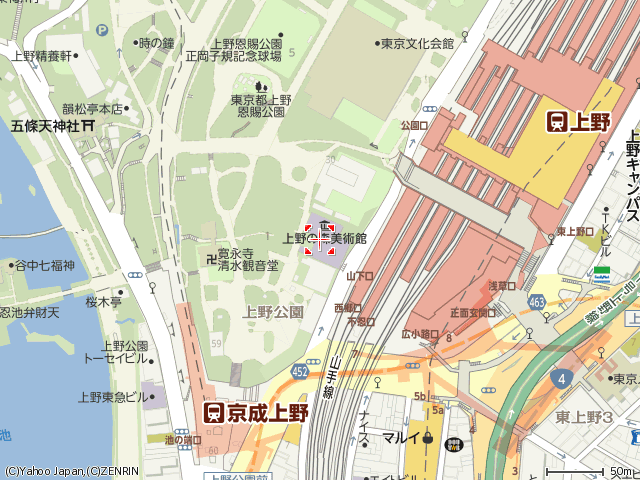

場所:上野の森美術館(最寄り JR上野駅)

時間: 10:00~18:00(最終入場17:00)

当日チケット:一般2700円・高校生1800円・小中学生1400円(土日祝日は300円増し)

朝9時過ぎのJR上野駅から上野公園の敷地内にある「上野の森美術館」へ向かいます。東京開催の前に2012年3月から開催された大阪では平日でも2時間待たなければならないと聞いていたので、「朝一番」で入場してみようと思って早く家を出発しました。

※今回の記事の写真は見終わったあとに撮影したのがほとんどです。

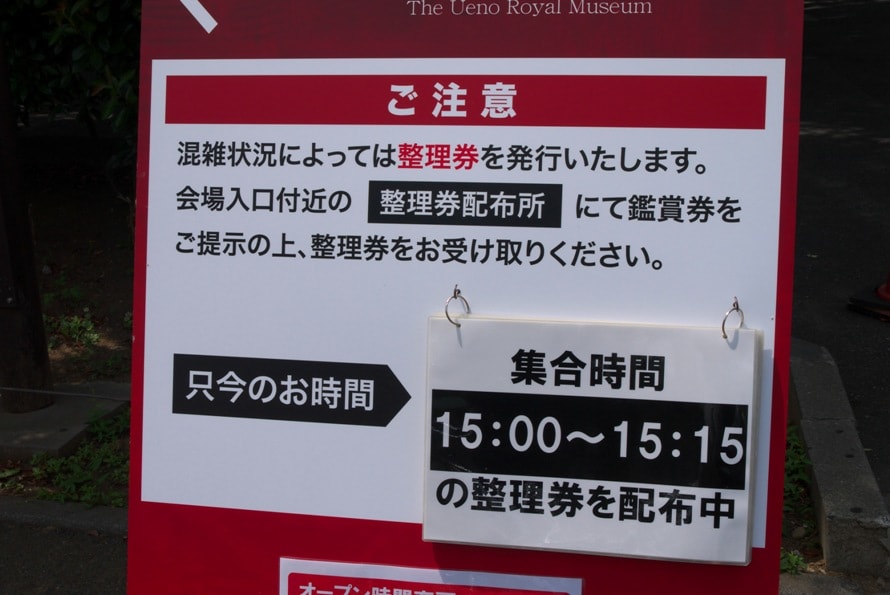

9時過ぎの時点でもうすでに混雑が始まっていて、当日券(2500円)を購入して入場整理券を受け取ります。「午前10時」の入場整理券を受け取って列に並んでいました。上の写真は見終わった後に上野駅から美術館への連絡通路所にあった案内板です(時間は午後1時過ぎ)。午後1時過ぎの時点で15時まで待たなければいけませんので、約2時間待ちです。

上野の森美術館というのは今まで行ったことがなかったのですが、JR上野駅から歩いて約5分くらいで到着します。

ツタンカーメン展は多くの人出が予想されるのか、臨時のチケット売り場が設けられていました。夏休みのお盆の期間に限って午前9時から入場できるそうです。

ツタンカーメン展のポスターなどに写っているのが「黄金のカノポス」です。1922年にツタンカーメンの王墓が発見された時に見つかった少年王の内蔵が保管されていた容器です。

エジプト考古学博物館で展示されている122点の装飾品や副葬品すべてを全世界で展示する「ツタンカーメン展」は2004年のスイス・バーゼルでの開催を皮切りに、ニューヨーク、ロンドン、メルボルンなどの世界11都市で1000万人以上が観てきたわけですが、2012年になってようやく大阪と東京で開催されることになりました。

上野の森美術館の入口です(見終わった午後1時過ぎに撮影)。展覧会は

1.ツタンカーメンの世界(新王国時代とは)

2. 古代エジプト人 スピリチュアル・ワールド

3.ツタンカーメンのミステリー

4.世紀の発見ツタンカーメン王墓

5.ツタンカーメンの真実

6.黄金のファラオたち

の6つの展示ゾーンに分かれています。一番の目玉である「黄金のカポノス」もしっかり観てきました。122点も展示物があるので観終わるのに約2時間半かかりました。

約2時間半かけて見終わって出てきたときはフラフラになってしまいました

特別展とはいっても上野の森美術館の1階と2階のフロアを使うなど展示エリアそのものはすごく広かったです。

この展示会の最大の目玉である「ツタンカーメンの棺形カポノス容器」は約40センチの大きさしかありませんでしたが、この目でしっかり見ることができました。それ以外にも全面に金が貼られている木製の柩「チュウヤの人型棺」、それぞれ違う形の王冠を被った二体のツタンカーメンの像など、いろいろなものが展示されていました。

一度だけでは見足りない気がするので、そのうちもう一度行ってきたいと思います!!!

上野の森美術館は上野公園の緑地帯の中にひっそりと建っています。同じ上野公園内にある国立博物館や西洋美術館、東京都美術館と比べると影が薄い気がしますが、美術館そのものは立派な建物でした。