8:55鹿児島 志布志港に到着。

残念ながら、予報通りの雨模様。

めげずに、レンタカーで出発。

荒瀬川 ここから少し上流にある滝を目指して歩く。

足元が悪い。

山道にナギ

フウトウカズラ

並ぶ石塔のそばのクスノキにはオオタニワタリが着生

暖地に来た実感。

轟の滝 落差6m 幅30m

3段になっているらしいが見えるのは2段

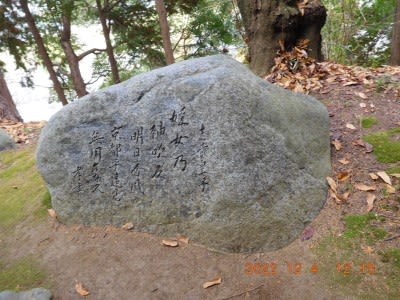

妖怪 「一反木綿」のふるさととして知られているという。

肝付町歴史民俗資料館の表示を見て立ち寄る。

民俗資料の展示

近くにある「塚崎古墳群」に関する展示などを見る。

4世紀~5世紀にかけて造られた古墳群

前方後円墳や円墳があるそうで、纏向古墳と同形の古墳もあるらしい。

そして、めっけもん は・・駐車場に写真があった「塚崎の大楠」

すぐ近いというので行ってみる。

車で少し行って駐車。木立を入ると・・

塚崎の大楠 塚崎古墳1号墳の上にそびえる。すご~い!

周囲を回れるようになっている。

樹齢1200年以上の巨樹 貫禄。

大きな洞ができている。

これは今年9月の台風の接近の時に折れた大枝。

枝とも言えないぐらいの太さ。

正面には鳥居があった。

素晴らしい樹に出会って感激。

周りにあった木

ホソバタブ(と思う)

これは何でしょうか?

3出複葉 対生 全縁 こんもり繁っていた。

走行途中に、あれは何だ?

見慣れない光景。近くの公園(宿利原農業公園)に駐車する。

これは「大根やぐら」という、大根を寒干しするためのものとわかる。

この辺りはシラス台地で大根栽培に適しているそうだ。

2週間ほど寒干しして乾燥させ、漬物用として出荷されるとのこと。

この辺の冬の風物詩で、12月24日には「大根やぐらライトアップ」のイベントもあるらしい。

近寄ってみると、片方は乾燥してしわしわ。もう片方はまだ干されて日が浅そうだった。

こんな高い所にどうやって干すのか。干しているところを見たいものだ。

京都八幡市の禅宗道場・円福寺では約800本の大根を毎年イチョウの大木に吊るして干すという。

大根の干し方、いろいろあるんですね。

神川大滝公園へ。

神ノ川水系には多くの滝があり。神川7滝と言われている。

長次郎の滝 錦江町神ノ川支流にかかる。

小滝 神ノ川にかかる落差30mの滝

横に螺旋階段 後で登ることになる。

ここから奥へ進む。

神川大滝 すばらしい! 滝壺も立派。

落差25m 幅30m 左右にも小さい流れが見える。

水煙が立ち上っていた。

神川大滝から上を見ると吊橋が見えた。

どこから行くのやろう? さっきの螺旋階段からかな?

戻って行ってみることにする。

天狗階段と名付けられた螺旋階段

ネットによると、151段あるとか。

途中からはさっき見た小滝がすぐ横に見えた。

雨の後で、踊り場が水たまりになっているのには困った。

なんとかクリアして登りきる。

そこからは山道と階段道が続く。

こんなところで山登りするとは思わなかった。

「虹の吊橋」に到着。高さ68m 橋長120m 幅2m

標高105m

目の下には、さっき行った神川大滝。滝の上部も見えた。

反対側の下には茶屋が見える。

さて、橋を渡るとどこへ行くのか?

時間があれば歩いてみたいところだが、また螺旋階段を引き返して駐車場所に戻る。

近くにあった草の実(ひっつきむし)何かな?

13:30出発。 長くなるので②に続く。