尚 泰久王の長女・百十踏揚 ( ももと ふみあがり ) の墓

尚 泰久王の次男・三津葉多武喜 ( みつばたぶき ) の墓

墓所には三津葉多武喜と百十踏揚の墓が並んである

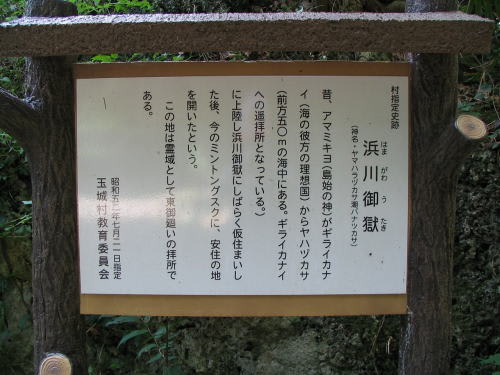

墓の上にある路標

百十踏揚と三津葉多武喜の墓は、南城市役所 ( 旧・玉城役場 ) の近くにある。

南城市玉城町の国民運動場の上にムンザナ墓とよばれる古墓が各所にあり、

そのムンザナ墓には、尚 円革命のときに戦死した武将たちの骨が安置されている。

その近くの岩陰に百十踏揚と三津葉多武喜の墓が並んである。

階段の上には 「 百十踏揚按司の墓 」 と書かれた路標が立っている。

百十踏揚 ( ももとふみあがり ) にまつわる人物

百十踏揚の父親は尚 泰久であり、母親は護佐丸の娘である。

阿麻和利は前夫で、護佐丸は祖父にあたる。

祖父の護佐丸は前夫の阿麻和利に滅ぼされ、父の尚 泰久は前夫の阿麻和利を滅ぼしたのである。

そして、二度目に嫁いだ鬼 大城も新王朝 ( 尚 円 ) に滅ぼされてしまう。

踏揚は、鬼 大城が尚 円王軍に知花で討たれたため、兄弟のいる玉城村当山に頼って行き、

晩年は島尻の玉城村で過ごし、その生涯を閉じた。

王女、百十踏揚は絶世の美女だったが、その生き様は薄幸の生涯だったのかもしれない。

三津葉多武喜( 仲栄真門中 ) は、尚 泰久王の次男である。

長男の安次富金橋( 屋良門中 ) 、四男の八幡加那志 ( 大仲栄真門中 ) らと、

三男の尚 徳王とは腹違いの兄弟で、継母にいじめられたため、

兄弟たちは玉城村に都落ちしたという。

護佐丸・阿麻和利 ( ごさまる・あまわり ) の乱

14世紀から15世紀の琉球は、

中山・北山・南山の三つのグスクを拠点に按司が支配していた。

その中で特に強い勢力を誇り、1429年に三山を統一したのが

中山の尚 巴志(しょうはし)であった。

その尚 巴志に従い、三山統一に功績を残した人物が護佐丸である。

護佐丸は恩納村の山田城主であったが、尚 巴志が北山を滅ぼした後、

山田城を取り壊した石材を使って読谷に座喜味城を築き、

後に中城城へ移るまでの18年間を居城として過している。

一方、三山統一後に海外貿易の富で力を付けたのは、勝連城の阿麻和利であった。

その阿麻和利に対抗し王都首里を守るため、

護佐丸は首里城と勝連城との中間に位置する中城城に拠点を移し、中部一帯の守りを固めた。

尚 巴志の死後、琉球は国王の在位年数が短かったため国の基盤が安定せず、

首里城内でも王位継承の争いが起こるなど不安定な状態が続いた。

こうした王国情勢のなか、阿麻和利の勢力は尚 泰久にとっては恐ろしい存在だったため、

泰久は娘である百十踏揚と阿麻和利を攻略結婚をさせるほどであった。

また、尚 泰久の妻は護佐丸の娘であるため、百十踏揚は護佐丸にとって孫にあたった。

琉球の王位を望めるほど力をつけた阿麻和利は、中城城の護佐丸の存在を疎ましく思っていた。

1458年に一計を案じた阿麻和利は、

中城城の護佐丸が軍兵を集めて謀反の動きがあると国王へ訴え、

それを聞いた泰久は、護佐丸を倒すために阿麻和利を総大将に命じて軍隊を中城城へ派遣した。

その結果、護佐丸は阿麻和利の率いる王府軍に中城城を攻められ、

無実の罪を着せられて自害してしまう。

一方この戦いに勝利した阿麻和利は、王位を奪うための準備をしている最中に、

百十踏揚の家来である鬼 大城 ( うにうふぐすく ) にその策略を気付かれ、

逆に王府軍との戦になる。

鬼 大城 ( うにうふぐすく ) の活躍と最期

王府軍との戦いで首里城攻めに失敗し、

命かながら勝連城に逃げ帰った阿麻和利への鬼 大城を総大将とした攻撃も

なかなか勝敗が決まらず長引いていた。

そこで勝連城内の地理に詳しい鬼 大城自ら城内へ忍び込んで行き、

阿麻和利の首を討ち取ったという。

その活躍により尚 泰久から越来(ごえく)と具志川の両間切りの地頭に命じられた。

また、百十踏揚を妻に迎え、越来城を賜った。(一説には勝連城を賜ったとも言われている)

鬼 大城の死については諸説があるが、

1469年内間金丸(うちまかなまる)がクーデターを起こし、

尚 泰久の子である尚 徳王を滅ぼした。

第一尚氏王統の縁故者である鬼 大城の越来城も攻められ、

鬼 大城は越来城を逃れ知花城に立てこもっていたところを火攻めで焼き殺された。

一説には ( そこで自害した。 )

鬼 大城の墓は、知花グスクの裏の岩陰にあり、鬼にちなんで槍が置かれてある。

鬼 大城 ( うにうふぐすく ) について

名前 大城賢勇 ( うふぐすくけんゆう )

唐名 夏居数 ( かきょすう )

喜屋武城主の栄野比大屋子の長男、1454~1460年に尚泰久に仕えていた。

鬼大城の由来

「 鬼 」とは超人の意の表れであり、武勇に優れ、

強かったことから「 鬼 」と呼ばれるようになった。

今年の1月5日に那覇の 「 パレットくもじ 」 で行なわれた

Teamシンカヌチャーによる現代版組踊 「 百十踏揚 ~ 第一尚氏ヒロイン 」 を観た。

阿麻和利の組踊 「 肝高の阿麻和利 」 は、あまわり浪漫の会の福岡公演を博多で観たことがあるが、

どちらの組踊も、討った鬼 大城と討たれた阿麻和利が、仲良く百十踏揚を見守るという

歴史上ではありえない?のストーリーになっていた。

それ以外は感動させる劇であった。