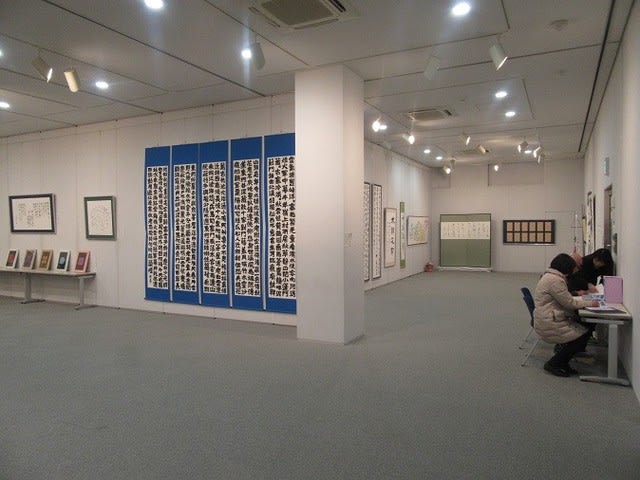

2月10日(土)、午後に標記の会での講演会を聞きに行ってきました。図録の制作に参加して、画賛なども解読させていただいたのと、知り合いの先生の講演もあったからです。

講演が始まりました。これは毎月実施している公開講座「讃岐村塾」の一環での講演です。

講師は、関西大学文学部の教授で、江戸時代の大阪の絵画の専門家である中谷伸生先生です。演題は「忘れられた大坂の南蘋派」というものです。

小倉東渓は、高松の商家の生まれで、長崎に遊学して来泊していた中国人画家から学んで高い表現技術を得て、後に江戸や大阪に行って活躍します。特に大坂の出版社が彼の画本をいくつか出版していて、大坂画壇に大きな影響を与えました。柴野栗山とも仲の良かった人物です。当時、長崎には沈南蘋(しんなんぴん)を中心に、中国風の絵画技術を日本人に指導する画家が何人かいて、日本の画家に大きな影響をあたえますが、沈南蘋の強い影響下にある画家たちを南蘋派と呼んでいます。小倉東渓もその一人です。作品はたいへん見事です。中国風の絵画技術をよく噛みくだいて日本風に変えているといえます。

「大坂」と書くときは江戸時代の大阪を指します。大坂の絵画は明治時代に、東京美術学校で教えていた岡倉天心の影響で評価を下げ、現在の日本ではあまり注目されていませんが、実は都会的ですばらしいもので、大英博物館では大坂絵画の収集を進めているという話をお聞きしました。大坂の画家の作品写真をたくさん見せて頂きましたが、確かに、日本で評価が低いのは不当だと思いました。今後は欧米の評価の影響を受けて評価は上がっていくだろうと、中谷先生は述べておられました。

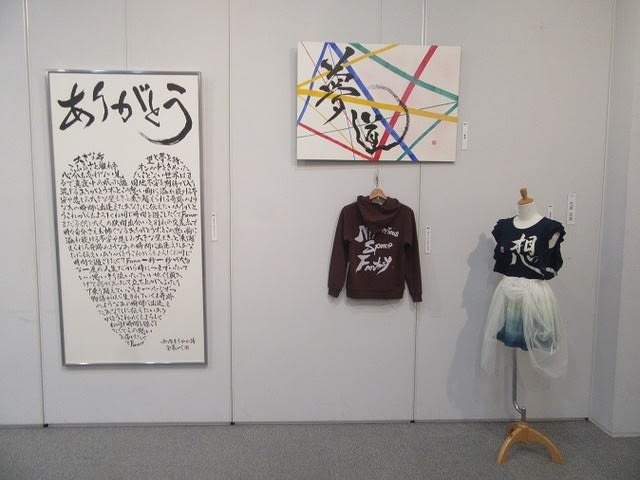

書道に関しても、現在は江戸時代の作品は評価が低いのですが、時代の風潮の変化で評価は変わるので、やがて高い評価の時代が来ると考えています。このような文化に関しても、博物館が資料をしっかり収集して展覧していただくことが大切だと思います。

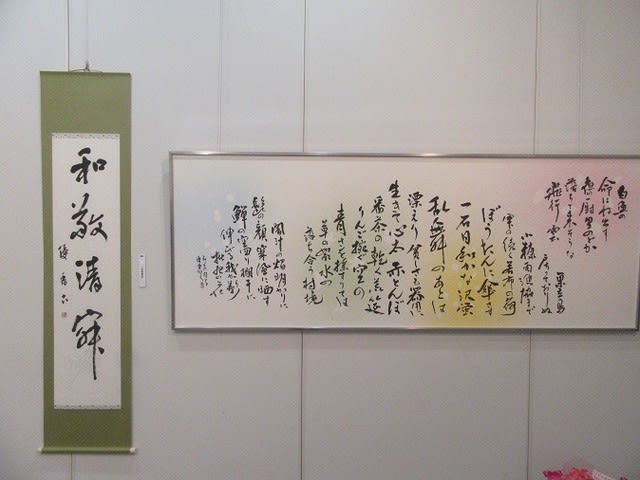

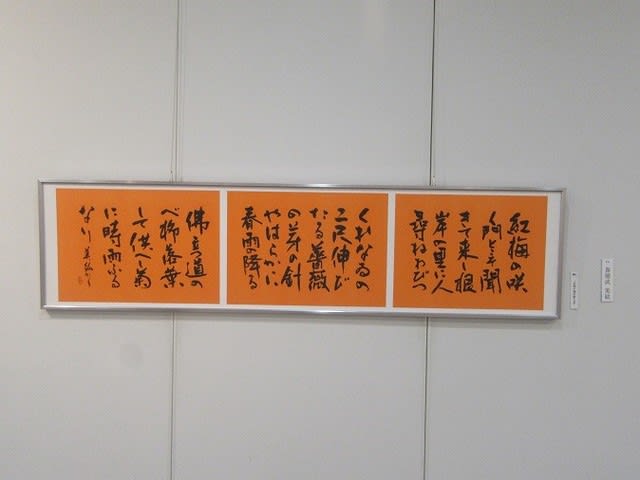

東洋画には絵に詩を添える「賛」が筆書きされていることがあって、これは立派な書道作品です。文人たちは、漢詩を作ったり、中国の漢詩を選んで、それを絵に合せて大きさや表現方法を変化させて書き入れて楽しんでいます。そのセンスはたいへん素晴らしいものですが、草書で書かれた漢詩文が多いので、意味を理解するには難しく、専門家がそれを解読して展示することが必要になってきます。そんな訳で私にもその仕事が回ってくるのですが、解読はかなり難儀し、想像力を働かせて何とか読んでいる状態です。100%正確ではないのですが、作者の言いたいことの9割以上は理解でき、それから作品全体を眺めてみると、より深い鑑賞ができます。

展覧は前期が2月18日(日)まで、後期は2月20日(火)~3月18日(日)まであります。ぜひお出かけ下さい。