YKKapは窓、YKKはファスナーの部門ですね。

ここは、毎年面白いです。

撮影するものがいっぱいあって困ってしまう。しかも分かりやすい。

今年は、小学生くらいの子供にも分かりやすく展示をしてある企業が多いと感じました。

それは、毎年そうですが、昨年まで子供向けでなかったブースも、今年は子供に解説することに力を入れているブースが多くなったように感じます。YKKもその1つです。

エコプロダクツ全体の方針として、推奨されているのかな?

では、展示内容を。

<樹脂窓>(リサイクルの樹脂を使用)

窓枠というのは、これまでは、アルミサッシの場合が多かったと思いますが、樹脂(プラスチック)の窓枠もあります。

金属は熱が伝導しやすいので、室内の温かい熱が外に逃げたり、外の冷たい気温が、室内にしみってきたりしてしまいますが、樹脂でできた窓枠は、中と外の温度が伝わらないので、断熱ができるそうです。

ガラスは複層ガラスですと、やはり断熱ができます。

リサイクルの樹脂(たとえば、樹脂でできた古い窓枠を砕いたもの)と新しい樹脂を混合して溶かし、窓枠の形に押し出して、上枠・下枠・縦枠部分を作り、それらを組み立てると、新しい窓枠を作ることができます。

窓枠の断面はこんなになっているのですね。複雑です。

<リサイクルの材料で作るファスナー>

使用済みの衣類やペットボトルを化学の力で原料まで分解し、不純物を取り除いて、ポリエステルを取り出す(ケミカルリサイクル)。

そのポリエステルで作ったファスナー。

<ツーアクション窓>

1つの窓が、2通りの開き方をするものです。これいいですね。

外側についている網戸はロール式で開け閉めできるようになっていました。

我が家には、上が内側に倒れてわずかに開く窓があるのですが、外側の網戸は嵌め殺しになっていて、窓と網の間の掃除ができないのです。特に下のほうは幅が狭まっていて、手も入りません。

それに、夏は風が通らなくて暑いので、これが、時と場合に応じて横に開いてくれればどんなにいいかと思います。

この窓欲しい!!!

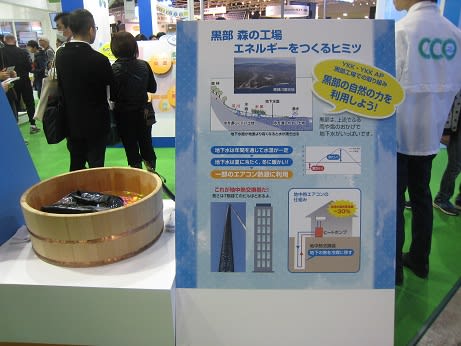

<黒部工場 地中熱の利用>

地中には地下水が流れていて、1年中温度が一定です。よって、冬は気温より温かく、夏は冷たい。

地上の温度と熱交換することにより、冷暖房のための電気量が節約できるそうです。

黒部では、植樹を行い、森を作っています。

<パンフレット・冊子>

いろいろと役に立つ情報が満載でした。

特に、今放送大学で勉強している「環境の可視化」や「都市・建築の環境とエネルギー」に関係するものがあって興味深いです。

熱画像もある。

そして、カラビナっていうのかな?クイズ(アンケート?)に答えて、いただいてきました。

昨年は黄色いのをもらったので、今年は青をいただきました。

昨年の記事「YKK(エコプロダクツ2014)」