狭い部屋故、置き場所のなかったスピーカーもスピーカー・スタンドを導入することによって、ようやくまともなリスニング環境を整える事ができた。

これで、私にとって大枚をはたいて購入した猫に小判状態だったスピーカーも浮かばれるのではないかと…

折角だからこのスピーカーの能力を最大限に引き出そうと、スピーカー周りの小物を某通販サイトを覗いて見た。

音響マニアによると、一番手っ取り早いのはスピーカー・ケーブルやコネクターの取り替えかインシュレーターの装着となる。

スピーカー・ケーブルはピンからキリまであり、価格は1メーターあたり100円台から数千円が相場である。

現在は、ベルデン8470というメーターあたり200円台のケーブルを使っており、長さはアンプの設置場所の関係で5Mを2本使っている。

どの辺りまでグレード・アップすれば音質が変わるという確信的な判断が出来ないのと、ケーブル交換はちょっと面倒なので却下。

という事で、目に止まったのがインシュレーターだった。オーディオ・テクニカ製AT6098、真鍮のボディにゴムを絡ませたものでお値段なんと2千数百円也。

(ワンセット8個組み)

インシュレーターとは絶縁体という意味で、電気、熱、音や振動などを遮断するもので、この場合はスピーカ本体の振動をその設置面にできるだけ伝導させないようにすることによって、共振を抑える効果があるとのこと。

共振による濁った音がなくなり、スピーカーの方向から聴こえる音はスッキリ改善されるわけである。

商品のレビューには、音が激変とか、ビックリするくらいの音の変化を感じたなんて書いてあって、オォ〜! これだと思いポチった。

商品が届いて早速インシュレーターをスピーカーの底面に設置。

外見は中々いいじゃん! これでオイラも一介のオーディオ・マニアになった気分、な〜んて….

(いかがでしょうか?)

しかし、本当にレビュー通りに音が激変したかどうかは確かめておかねばならない。

これが大変。インシュレーターなしで音源を聴いたのち、インシュレーターを咬まして同じ音源を聴く。

小型ではあるが一本8キロもあるスピーカーをインシュレーターを咬ますために上げ下げするのは結構難儀な作業。そうこうするうちに初めに聴いていた音の印象も薄らいでしまい比較対象とならない。

それにスピーカーからのそれぞれの音源を同じ条件で録音し、その録音した音源を同じスピーカーで再生し比較するのもなんだか違うって気がして….

そもそも、このスピーカー結構頑丈に出来ていて、低出力での再生ではスピーカーに手を当ててもほとんど振動を感じない。インシュレーター必要?って気も…

私のような駄耳の持ち主は幸せかもしれない。

本当に微妙な音の変化を聴き取れる能力を持った人なら、自身の満足する音を追求するあまり、多額のお金をオーディオ関連の商品に投入することになってしまう。

まあ、折角2千数百円も出して買ったものだから、プラシーボ効果でもなんでもいいから音が良くなったと思っておきましょう。

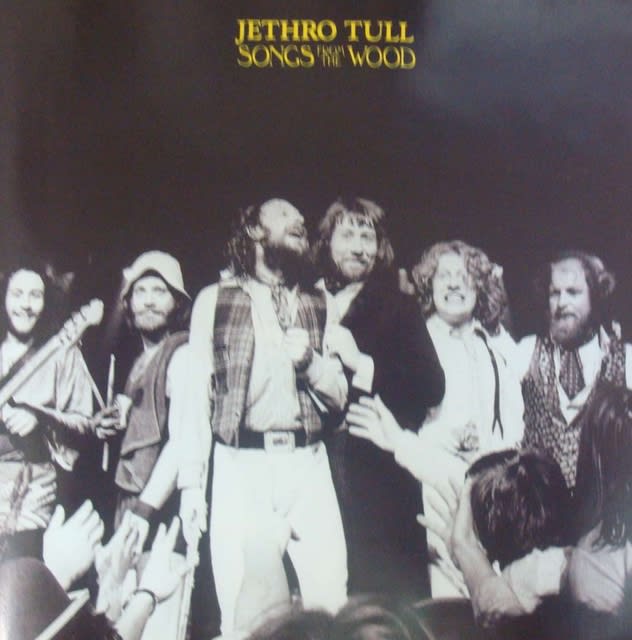

今日聴いたレコード

シカゴ、1971年の日本独自編集の来日記念盤、栄光のシカゴ。ジャケのデザイン気に入っています。

日本のサーファー御用達、サンフランシスコのバンド、パブロ・クルーズの1978年の4枚目のスタジオアルバム、Worlds Away

当時長髪、ボルトのTシャツ、半パンにビーチ・サンダルの出で立ちだった私のような偽サーファーも聴いていました。