2階へ上がるその時、まぶしい光に圧倒されました、これが噂の「ギヤマンか?」と、

まるでステンドグラス風で、丁度いい塩梅に太陽の光が当たって、

いちばん映える時間帯に来たのかもしれないと一人感動

「踊り場」で、前回「燭台付きピアノ」を紹介したところ。

この窓からの景色も素晴らしい

おそらくこのバルコニーの下は玄関ポーチでエンタシス風の白い柱のあるところ、

「疑洋風」といわれる由縁のバルコニーを望む。

では、教室内に入りましょう…

今では有り得ないけど、覗けばここにも階段!

おそらく「職員室」への出入り口で先生専用だったのかも…

わぁわぁ騒いでる子どもたち、ここから先生が覗いたらビックリ!ですね。

2階もやはり「展示室」になっていますが、

天井は低い、当時の疑洋風建築の特色でしょうか?

ここでこんなものが展示されており「わっ、鉄筆!だ」と懐かしく思う方は、

きっと同年代の方ですね(笑)。

最近は小学校も中学校も合併に次ぐ合併で、

校名だけ聞いてもそれはどこの地区の学校?と、悩むこと多々。

これを見ていると懐かしく思い出される方いらっしゃるかもしれません。

「校章・記章いまむかし」

「花垣小学校のお人形」のおはなし。

「各学校の鬼瓦」

鬼瓦には個性があって楽しい(最近ちょっと注目して見るようになりました…)

「自然生(ヒトリバエ)」版画。

では、少し特別なお部屋に入ります。

ここは、1階の玄関ポーチの真上にある部屋で『奉安殿(ホウアンデン)』。

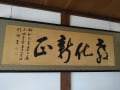

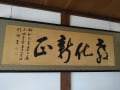

当時の上野市長豊岡益人氏の書による校名額。

「旧小田小学校」は

*『啓迪学校』と呼ばれました。

(「啓迪(ケイテキ)」=中国の書経からとったもので「教えを導く」という意味)

*小田地区は長田川と服部川の合流点に近く、度々水害に見舞われていました。

明治3年の大水害より全村高台へ移転の際、学制が公布され、

その対応に苦慮していたが、村の移転事業がほぼ完了した時点で、

心配のない高台(藤堂藩の城の中腹)に建てられたという歴史を持ちます。

それまでの学校は明治8年に創設され、いわゆる寺子屋風の授業だった。

先生二人、児童は男22人・女18人らしいですが、

どこの場所にあったのかは資料などが水に流されており、定かではない*というお話です。

「奉安殿」から外の風景、なんかゆらゆら~~

いわゆる「ゆらぎガラス」なんですが、そのゆらゆらふわふわ感がたまらなくいい。

「ゆらぎ」=「模様」に見える(笑)。

数枚残っていたギヤマンの色ガラス※を元にして、復元。

※建設当時、小田村の代表が神戸まで買い付けに行っており、

「ギヤマンの学校」として有名になったそう。

*「ギヤマン」(ガラスの歴史)

「川崎克氏」の書もあり、その下の展示物を何気に読んでいて、

「送辞・答辞」、卒業式にふつうに読まれるものとちょっと違うなぁ…

5年間通い続けた学校の最後の日を迎えるにあたっての決意のようなもの、

西小学校へ行くことになるし、卒業生をここで送らねばならぬその別れの言葉でもある。

最後に名前を読んだ時、

「転校してきた彼」をそこに見ました…

実は、同窓会をしようと情報収集中に「泉下の人」となっていたことを知った、

その彼の名前です。

(受付では展示物全ては本人の許可を得ております、と聞いてはいたものの)

まさかここで同級生の名前を知ることになるとは思ってもいませんでした。

しばし佇み、落ち着いた文字に遠く50数年前を思い浮かべておりました…)

彼も眺めていたであろう2階の窓からの景色、西~北方角です。

「お斎峠・高旗山」ももちろん見えます。

階下へ降りる時にもう一度じっくりと「ギヤマン」を…

2階教室から階段を見ることができます、もちろん手摺り付いてます。

「啓迪学校の鬼瓦」群。

そして、「玄関ポーチ」を中から見たら「額」みたいだった。

これを見てから、外に出て校舎外から屋根を見上げてみた…

*正面「竜虎の戯れ」

*西南隅「獅子と牡丹」 ん?わかるかなぁ

最後に、とても気になる「太鼓楼」。

「版画:平井神社境内図」にも描かれており、

南から見上げると「『學』の鬼瓦」と「太鼓楼」です。

最後の写真は「太鼓楼」のシルエット。

この学校を正面から見る時、必ずこの太鼓楼が見えます。

当時の「疑洋風建築」で建てられた建物には必ずセットで付いている気がします。

*明治の初めころの「洋風建築」のシンボル。

明治時代末期には無くなっていたようです。

平井神社の絵図によって、存在は裏付けられている。

保存修理前の調査によって柱や垂木の位置が判明したので

平成の大修理時に復元されました。

この中には「太鼓」がつるされ、合図に使われていたとのこと。

お隣に「平井神社」

並んで「旧小田小学校」

長々と失礼しました、

文明開化期に建てられた建物で、大変貴重な「疑洋風建築」、

大工さんも左官屋さんも見様見真似だったとか。

令和の今、これらの建物をよくぞ残してくれたと思いますし、

当時建築に関わった人たちの技術の粋を見せてもらった気がします。

ぜひ、上野高校明治校舎とともに訪れていただきたいです。

三重県ではこの2校が現在地に当時のまま残っています。

「旧三重県庁舎」、「三重県尋常師範学校・蔵持小学校」などは犬山市の「明治村」にあります。

では。

まるでステンドグラス風で、丁度いい塩梅に太陽の光が当たって、

いちばん映える時間帯に来たのかもしれないと一人感動

「踊り場」で、前回「燭台付きピアノ」を紹介したところ。

この窓からの景色も素晴らしい

おそらくこのバルコニーの下は玄関ポーチでエンタシス風の白い柱のあるところ、

「疑洋風」といわれる由縁のバルコニーを望む。

では、教室内に入りましょう…

今では有り得ないけど、覗けばここにも階段!

おそらく「職員室」への出入り口で先生専用だったのかも…

わぁわぁ騒いでる子どもたち、ここから先生が覗いたらビックリ!ですね。

2階もやはり「展示室」になっていますが、

天井は低い、当時の疑洋風建築の特色でしょうか?

ここでこんなものが展示されており「わっ、鉄筆!だ」と懐かしく思う方は、

きっと同年代の方ですね(笑)。

最近は小学校も中学校も合併に次ぐ合併で、

校名だけ聞いてもそれはどこの地区の学校?と、悩むこと多々。

これを見ていると懐かしく思い出される方いらっしゃるかもしれません。

「校章・記章いまむかし」

「花垣小学校のお人形」のおはなし。

「各学校の鬼瓦」

鬼瓦には個性があって楽しい(最近ちょっと注目して見るようになりました…)

「自然生(ヒトリバエ)」版画。

では、少し特別なお部屋に入ります。

ここは、1階の玄関ポーチの真上にある部屋で『奉安殿(ホウアンデン)』。

当時の上野市長豊岡益人氏の書による校名額。

「旧小田小学校」は

*『啓迪学校』と呼ばれました。

(「啓迪(ケイテキ)」=中国の書経からとったもので「教えを導く」という意味)

*小田地区は長田川と服部川の合流点に近く、度々水害に見舞われていました。

明治3年の大水害より全村高台へ移転の際、学制が公布され、

その対応に苦慮していたが、村の移転事業がほぼ完了した時点で、

心配のない高台(藤堂藩の城の中腹)に建てられたという歴史を持ちます。

それまでの学校は明治8年に創設され、いわゆる寺子屋風の授業だった。

先生二人、児童は男22人・女18人らしいですが、

どこの場所にあったのかは資料などが水に流されており、定かではない*というお話です。

「奉安殿」から外の風景、なんかゆらゆら~~

いわゆる「ゆらぎガラス」なんですが、そのゆらゆらふわふわ感がたまらなくいい。

「ゆらぎ」=「模様」に見える(笑)。

数枚残っていたギヤマンの色ガラス※を元にして、復元。

※建設当時、小田村の代表が神戸まで買い付けに行っており、

「ギヤマンの学校」として有名になったそう。

*「ギヤマン」(ガラスの歴史)

「川崎克氏」の書もあり、その下の展示物を何気に読んでいて、

「送辞・答辞」、卒業式にふつうに読まれるものとちょっと違うなぁ…

5年間通い続けた学校の最後の日を迎えるにあたっての決意のようなもの、

西小学校へ行くことになるし、卒業生をここで送らねばならぬその別れの言葉でもある。

最後に名前を読んだ時、

「転校してきた彼」をそこに見ました…

実は、同窓会をしようと情報収集中に「泉下の人」となっていたことを知った、

その彼の名前です。

(受付では展示物全ては本人の許可を得ております、と聞いてはいたものの)

まさかここで同級生の名前を知ることになるとは思ってもいませんでした。

しばし佇み、落ち着いた文字に遠く50数年前を思い浮かべておりました…)

彼も眺めていたであろう2階の窓からの景色、西~北方角です。

「お斎峠・高旗山」ももちろん見えます。

階下へ降りる時にもう一度じっくりと「ギヤマン」を…

2階教室から階段を見ることができます、もちろん手摺り付いてます。

「啓迪学校の鬼瓦」群。

そして、「玄関ポーチ」を中から見たら「額」みたいだった。

これを見てから、外に出て校舎外から屋根を見上げてみた…

*正面「竜虎の戯れ」

*西南隅「獅子と牡丹」 ん?わかるかなぁ

最後に、とても気になる「太鼓楼」。

「版画:平井神社境内図」にも描かれており、

南から見上げると「『學』の鬼瓦」と「太鼓楼」です。

最後の写真は「太鼓楼」のシルエット。

この学校を正面から見る時、必ずこの太鼓楼が見えます。

当時の「疑洋風建築」で建てられた建物には必ずセットで付いている気がします。

*明治の初めころの「洋風建築」のシンボル。

明治時代末期には無くなっていたようです。

平井神社の絵図によって、存在は裏付けられている。

保存修理前の調査によって柱や垂木の位置が判明したので

平成の大修理時に復元されました。

この中には「太鼓」がつるされ、合図に使われていたとのこと。

お隣に「平井神社」

並んで「旧小田小学校」

長々と失礼しました、

文明開化期に建てられた建物で、大変貴重な「疑洋風建築」、

大工さんも左官屋さんも見様見真似だったとか。

令和の今、これらの建物をよくぞ残してくれたと思いますし、

当時建築に関わった人たちの技術の粋を見せてもらった気がします。

ぜひ、上野高校明治校舎とともに訪れていただきたいです。

三重県ではこの2校が現在地に当時のまま残っています。

「旧三重県庁舎」、「三重県尋常師範学校・蔵持小学校」などは犬山市の「明治村」にあります。

では。

https://www.youtube.com/watch?v=Y3iGUF9UhUQ

こちら様ブログでご紹介されて以来、何となく気になり先日あの狭い道を走って外観だけ見に行きました。

母校の水たたえたる小学校の記章は、残念ながら展示されてないようですが、

機会があれば入館して色々見ようと思います。

今になってやっと「知りたい欲」が出てきたというか、「へぇ~~」って感じたことは記録しないとすぐ忘れてしまうのでこんな形で書かせてもらっています。

遠くへはよぉ行きませんので近場のことなら…

それと、今さらこんなとこ入れないよねぇみたいなところとかありましたらどうぞおっしゃってください。

喜んで下見してきますよ(笑)。

今日は、城下町西半分ざっと歩いてきました。

ネタ探しみたいなもんです、でも楽しかったのでまた投稿します。

moni5187様、コメントいつもありがとうございます。