前回(→こちら)の続き。

1988年のC級1組順位戦。

羽生善治五段は、泉正樹五段のするどい攻めを食らって、ピンチに立たされる。

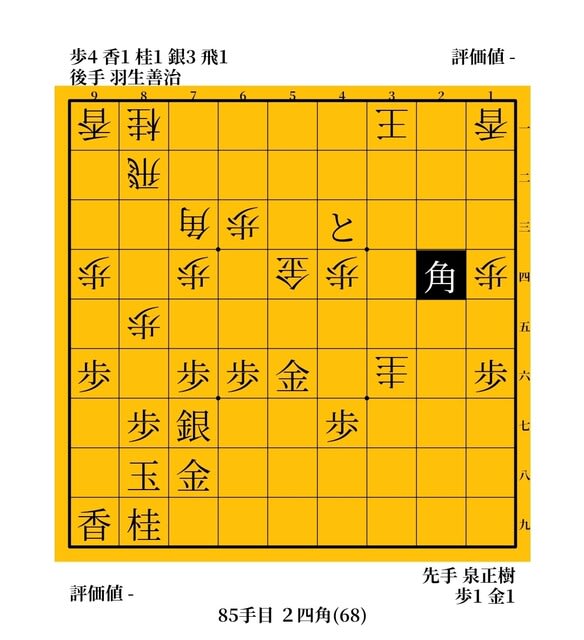

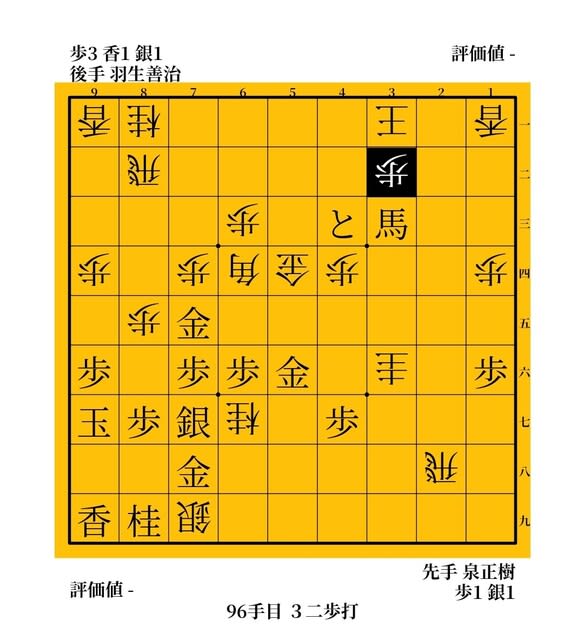

泉が▲24角と飛び出したところで、次に▲33角成とされると、頭金の詰みに受けがない。

なにか逆転につながる妙手をひねり出したいところだが、羽生がここで指したのが、控室で検討する棋士たちの期待を裏切る、なんとも平凡なものであった。

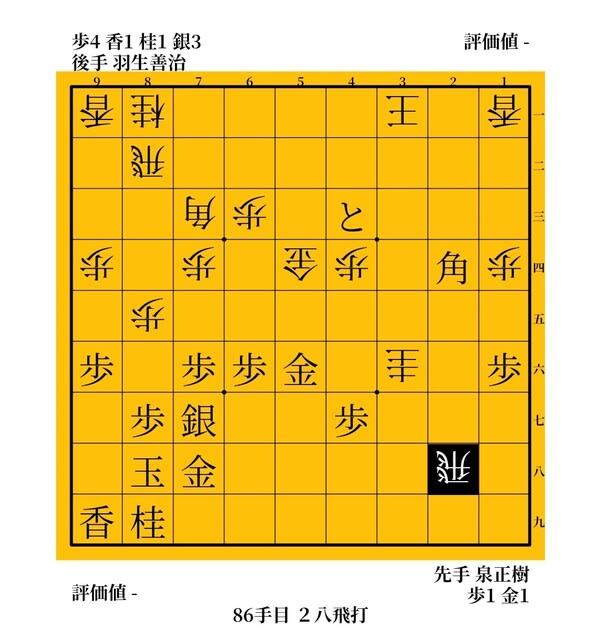

△28飛と打ったのがが、満場一致で、

「これだけはやってはいけない」

と結論づけられていた手。

今なら藤森哲也五段あたりが、

「これは、なに《ろ》ですか?」

目をクリクリさせそうではないか。

先手は当然、▲33角成。

これで後手に、どう見たって受けがない。

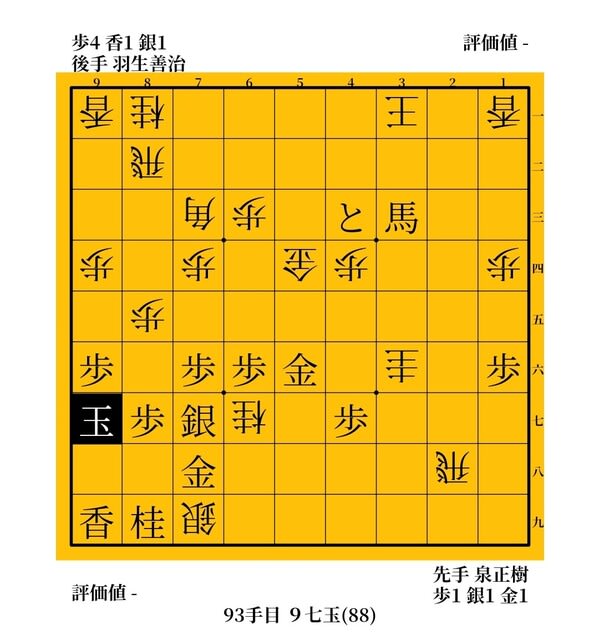

羽生は△79銀と捨てて、▲同玉に△67桂とせまる。

▲88玉(▲67同金は△78銀)、△79銀に▲97玉と逃げ、これがよくある「王手なし」の形で、ほぼ「ゼ」とか「ゼット」といわれる形に近い。

終了かと思われたが手はあるもので、△64角とのぞいて、これまでまったく活躍できなかった角で、王手する筋があった。

これには▲86歩や▲86銀打とすると、かなり危ないという油断ならぬ手だが、▲75金が正確な応手で、トン死筋はない。

奨励会時代から、「西の谷川 東の泉」と呼ばれたほど期待の高かった泉正樹が、このような手を逃すはずがなく、後手の攻めは頓挫した。

あとはもう、投げるしかない。

……と思われたところ、河口俊彦八段の『対局日誌』によると、控室の棋士の中から、こんな声が出たそうだ。

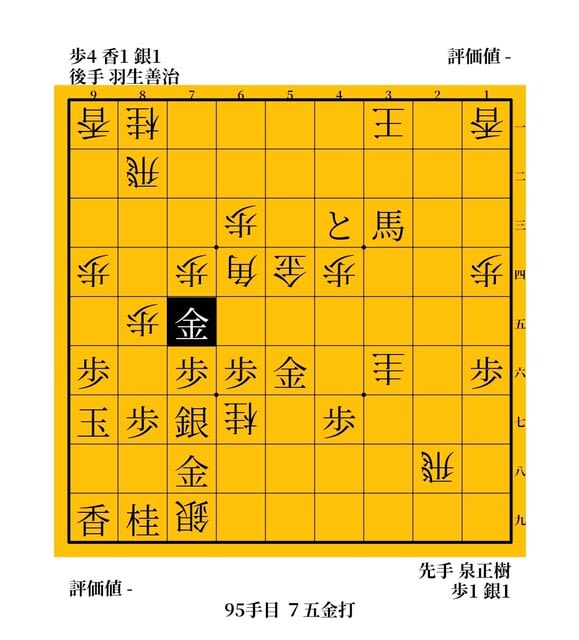

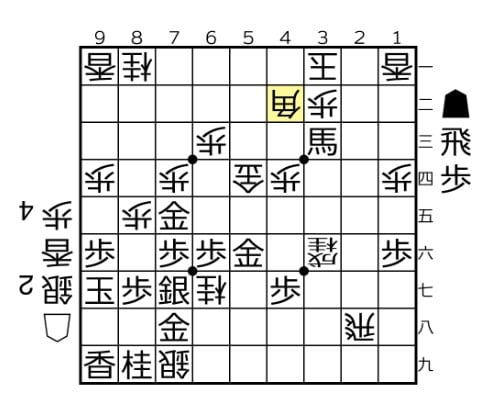

「△32歩で、受かるのかな」

言ったのは、土佐浩司か中村修かだったらしいが(いかにもこういう手を思いつきそうな2人だ)、なんと受けがないと思われた後手玉が、この一手でまったく寄りがなくなっている。

皆が呆然としていると、羽生は駒台から歩を取り上げ、△32の地点に置いた。

この局面を見てほしい。

そう、羽生の△28飛は、勝ち目のない凡手なんかではなかった。

先手玉を攻めながら飛車をタテに利かし、さらには手順に△64角と出ることによって、そのラインも守りに生かして受けるという絶妙手だったのだ。

この歩打ちで、必至と思われた後手玉に、まったく攻め手がない。

たとえば、▲42銀は△同飛で取るのが好手で、以下▲同と、△同角で攻めは切れている。

馬がいなくなると、後手には2筋3筋に大回廊が開けていて、上が抜けている。

後手の王様は単騎だが、△82と△28の飛車、そして△64の角が、あたかも迎撃ミサイルを積んだ衛星兵器のように、はるか上空から絶妙の利きで後手玉を防衛しているのだ。

大駒3枚の配置が、すばらしすぎる。

なんというあざやかで、かつ芸術的な駒さばきなのか!

もちろん、これはその場で思いついた、いわゆる「いい手が落ちていた」という幸運ではない。

おそらくは、中盤に猛攻を受けているときからイメージして、この形に誘導しているのだ。

そして仕上げの歩でQ.E.D 証明終了。

その読みの力と、ギリギリでしのげると判断した、構想力がおそろしいではないか。

以下、▲64金と取るが、△33歩と馬をはずされて先手に勝ちはない。

その後数手指して、泉は投げた。

負けたこともさることながら、必勝の手順のはずが、すべて「シナリオ通り」だったこともショックだったろう。

それにしても、△32歩の局面は、何度見てもほれぼれする。

大駒3枚の機能美、そこに若かりしころの羽生の精密な読みの深さがくわえられ、すべての攻めが完璧に受かっている。

まさにピタゴラスの定理のごとき、シンプルかつ、パーフェクトな美しさを感じられるではないか。

(谷川浩司編に続く→こちら)

羽生氏の差し手の妙は凄いって関心でしたからね

飛車や角を捕られるのを見て見ぬふりの如く歩で攻めに行っている、いやーアマチャーなら飛車角は大事ですから逃げますよ

持ち駒に金銀が無くても飛車を見捨てる思考にビックリでした

彼方様の解説も臨床感があってワクワクさせられました、アマチャーに対して判り易い解説です。

NHK杯の羽生さんはさすがでしたね。

全盛期より力が落ちているのはたしかでしょうが、それでも優勝ってすごい。

なにげないけどNHK優勝って、ふつうは一回でも、かなりすごいキャリアなのに。

豊島二冠や藤井聡太七段なども、負けずにどんどん勝ってほしいですね。次は名人戦が楽しみです。