前回(→こちら)の続き。

「歓迎会」という名目ながら、その内実は

「次期名人」

をめぐる、かけひきがあった、関根金次郎八段と、阪田三吉七段の一戦。

大正2年という、もはや想像もつかない時代に行われた、この大一番は、まずは関根が香落ちの「上手」を持って指すこととなった。

というと、現代将棋に慣れていると、

「え? 駒落ちなの? 関根も阪田も、当時のトップ棋士なのに、なんでハンディがつくわけ?」

なんて首をかしげてしまうところだが、これが昔の将棋界は今よりも「駒落ち」が、割とふつうに指されていたという事情がある。

それともうひとつ、昔の将棋を調べていると、この

「手合いをどうするか」

というゴタゴタ(あと「○○君の昇段を認めるかどうか」とかも)が、お約束のように頻出する。曰く、

「オレは名人なんだから、平手はあり得ない」

「○○家の家元である私が駒を落とすなど、大いなる侮辱である」

そこにはだいたい棋力のみならず双方の面子が絡んでいて、一応そこは日本人と言うことで、忖度まじりな玉虫色の決着になりがち。

ただまあ、本人たちは必死なんだけど、見ているこちらからすると、ちょっとウンザリすることも多々。

こういうアバウトなところは日本文化につきもので、ご多分に漏れず、この勝負でも侃侃諤諤あったよう。

当代トップである関根と阪田がぶつかるなら、今の感覚ならなら「平手」だが、この対局は紆余曲折の末に「一番手直り」という形式に。

まずは、関根が香を落として戦い、勝てば次は「角落ち」になる。

逆に阪田が勝てば、今度は平手に。

それにも阪田が勝てば、次は阪田が後手をもって戦い、それも勝てば、今度は立場が逆転。

阪田が香落ちで、なんと関根の「上手」に立つことになる。

要するに、勝った方がハンディを押し戻していく形式で、ちょっとややこしいが、こうなったのには、どうも過去の対戦成績から関根が、

「ウチのが強いのに、いきなりの平手とか、ありえないんですけどー」

物言いをつけたことがあるそう。

当然、阪田からすれば不本意どころか、もし負ければライバル相手に「角落ち」で戦わされるという、屈辱を受け入れなければならない。

一方の関根も、平手に押し戻されれば、

「なんやそれ。じゃあ、最初からノーハンディでよかったんじゃん。それをメンツのためにゴネるとかダッセ!」

なんて言われるに決まってるし、ましてや連敗して自分こそが「香落ち下手」になれば、これこそ本当に笑いものだ。

そう見れば、これはもう双方、命がけの一局だったことがわかるわけで、実際に将棋の方も、それにふさわしい大熱戦となるのだ。

とまあ、時代背景が特殊と言うことで、少々長い前置きになったが、ともかくも対局開始。

負ければ「角落ち」で指さなければならない阪田は、ある意味いきなり崖っぷちだが、選んだ戦型は相振り飛車だった。

今では全然「アリ」な選択だが、かつて香落ち下手と言えば、1筋から香のいないところを攻めるのがセオリー。

うがった見方をすれば、あえてそこを突かないことによって、

「平手のつもりで戦う」

というプライドの発露かもしれない。

ただ、序盤の駒組合戦では、阪田が左の銀を▲66銀と進出させたのが疑問の構想で、早くも関根が一本取ることに。

△65歩と突きだしたのが、センスの良い反応で、『将棋世界』の連載「将棋論考」で、この一局を取り上げた(今回のタネ本がこれで『升田将棋の世界』という単行本にもなってます)真部一男九段によれば、

△65歩が惚れ惚れとする歩で、この一手により下手の軍勢はものの見事に身動きがとれなくなってしまった。

たしかにこれで飛車の横利きが通り、△74歩、▲86銀と退却させられた形は、かなりつらいところだ。

阪田は▲57金から、▲55歩と、なんとか駒をさばこうとするが、中央を無視して、△14歩から△13角が見習いたい呼吸。

先手(本来は「下手」ですが、わかりやすいように「先手」「後手」で表記します)の攻撃陣が凝り形で詰まっているのを見て、今度は反対側から展開。

まさに自在な動きで、今ならそれこそ、「さばきのアーティスト」久保利明九段による、指しまわしのようではないか。

ただ、阪田もここで、ガックリきているわけにはいかない。

初対戦で完敗してからこのかた、阪田はこの日を念願と待ち続けた。

最初の対戦で関根は24歳、阪田は22歳で、この対局時の阪田は44歳だから、20年かけてここまでたどり着いたのだ。

ここに勝てば、次は平手戦。

こうなれば堂々の「同格」であり、自分が「名人」になっても、おかしくないことになる。これでもう、「自称七段」などとは言わせない。

執念の阪田は▲79角、△33桂に▲68角と、苦しいながらも、辛抱してチャンスを待つ。

真部九段も、

「ここからの阪田は堪えに堪える」

と書いているが、たしかに指し手からも、阪田の歯を食いしばっている様が浮かぶよう。

また勝率の高い棋士は我慢強いというのは、これも時代を問わない、普遍の真理でもあるようだ。

対照的に、リードを奪った関根はますます絶好調で、△85歩と突くのが、強気のかまえ。

▲同桂は△84歩だから、▲同銀だが、△73桂で銀が死に体に。

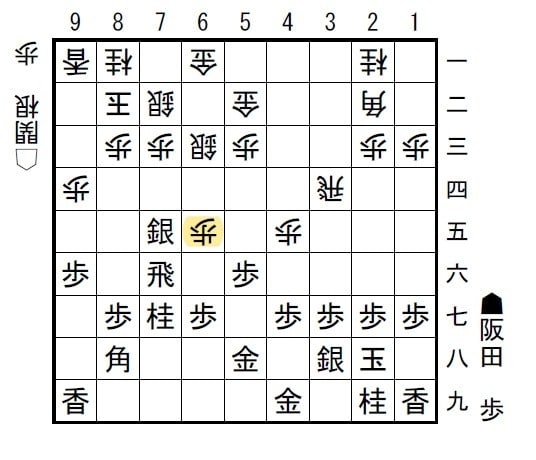

▲94銀の特攻くらいしか手がないが、この局面を見ていただきたい。

そう、これこそが、かの有名な、

「銀が泣いている」

という場面であって、阪田の苦悶が聞こえるような、ひとりぼっちの死に銀なのである。

(続く→こちら)