総務省が2016年9月30日に公表した2015年度の戸籍統計によれば、近年、「姻族関係終了届」所謂「死後離婚」が増えてきているようです。

理由は様々でしょうが、届け出された件数が少ないとは言え、2015年度は2006年度の1.5倍となっています。

専業主婦にとって、夫の死後、「姻族関係終了届」を提出するほうが、存命中に単なる「熟年離婚」をするよりも実現の確実性が増すのではないかと思われます。

年々「死後離婚」が増加しているのは、世帯が核家族化しており、夫が死去した後、義父母の介護や墓の管理、夫の血族である「姻族」との関わりを断ち切ることを目的に、妻からの届け出が多いようです。

結婚してできた夫の血族との姻族関係は、離婚をすれば自動的に終わります。しかし夫が亡くなった場合、関係を終了するには役所へ「離婚届」ではなく、「姻族関係終了届」を提出しなければなりません。この「姻族関係終了届」が「死後離婚」と呼ばれています。

法務省によると、2015年度の届け出数は2783件。2006年度からの10年間で1.5倍に増えました。「姻族関係終了届」が提出されると、戸籍には「姻族関係終了届」の“届け出日”が記載され、受理した役所が受理証明書を発行してくれます。

この手続きは戸籍法や民法の規定に基づいたものです。

戸籍法の96条(姻族関係終了届)には次のように規定されています。

「民法第728条第2項 の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。」

民法第728条(離婚等による姻族関係の終了) には次のように規定されています。

1. 姻族関係は、離婚によって終了する。

2. 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

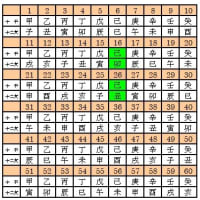

また、民法725条(親族の範囲)には次のような規定があります。

次に掲げる者は、親族とする。

一 六親等内の血族

二 配偶者

三 三親等内の姻族

つまり妻からすれば、夫との婚姻によって、夫の血族の内三親等内の人たちが姻族となります。

したがって、この三親等内の姻族とは、

一親等の親族=夫の「親」・「子とその配偶者」と妻の「親」と「子(自分の子でなく妻の連れ子が居れば連れ子)」です。

二親等の親族=夫の「祖父母」「孫とその配偶者」「兄弟姉妹とその配偶者」と妻の「祖父母」「孫」「兄弟姉妹」です。

三親等の親族=夫の「曽祖父母」「曽孫とその配偶者」「伯父叔母とその配偶者」「甥姪とその配偶者」と妻の「曽祖父母」「曽孫」「伯父叔母」「甥姪」

です。

離婚の場合は、戸籍法「第76条~77条」に基づいて、市区町村の戸籍係等に所定の書式で届け出しなければなりません。

離婚届には、夫婦の署名が必要なため、配偶者の死後においては作成不可能となります。

したがって、これに代わるものとして「姻族関係終了届」があります。

ところで、「姻族関係終了届」を提出した場合、遺族厚生年金の受給権はどうなるのでしょうか?

遺族厚生年金の受給資格を失う「失権事由」には以下の4つの条件に当てはまる場合です。

(1) 受給資格者が死亡した場合

(2) 受給資格者が再婚した場合(内縁関係も含まれる)

(3) 受給資格者が直系尊属(祖父母)や直系婚族(配偶者の父母・祖父母)以外と養子関係を持った場合

(4) 受給資格者が離縁した場合(養子であった受給資格者が(元)配偶者との養子縁組を解消して親族関係がなくなった場合)。

つまり、姻族関係を終了しても、一旦取得した遺族厚生年金の受給資格を失うことはありません。

死去した配偶者の親族と関係を絶ちたいときは「婚姻関係終了届」を提出すればよい!

残念ながら、戸籍上は夫の死(死亡届の提出)によって婚姻関係は解消されますが、夫の親族との婚姻関係が解消されることはありません!

死去した夫の両親と仲が悪かったり、親族間の紛争に関わりたくないなどの理由があり、夫の親族との関係を断ち切りたいのであれば、「婚姻関係終了届」を住んでいる地域もしくは本籍地のある市区町村役場へ提出します。

婚姻関係を終了することで死去した夫の父母への扶養義務もなくなります。

更に、復氏届を提出すれば、姓や戸籍を結婚前の状態に戻すことができます。

以上、亡夫が年金受給者であった場合の手続き面を纏めてみると、

夫の葬儀

↓

埋葬

↓

年金事務所への届け出(・夫の死亡届、・遺族年金受給手続き)

<死亡届は死亡から10日以内に手続きすること>

<遺族年金受給手続きは死亡から5年以内に行うこと>

↓

(遺族年金の受給が確定したら)

↓

市区町村役場に「婚姻関係終了届」を提出

「復氏届」を提出

↓

「復氏届」を提出した場合、年金事務所へ“受給者の氏名変更”の届け出を行う

【関係サイト】

○ 民法

○ 戸籍法

【関連記事】

○ 『終活』の一つのあり方