⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします

毎年、慰霊の日(6月23日)前後になると沖縄2紙は、沖縄戦特集を組む。

それも、決まって「悪逆非道な日本軍」を印象付けるデタラメ記事だ。

今回は、事実上の沖縄戦は1945年6月23日に終わったはずなのに、平和の礎に刻銘される戦没者が現在でも続いている奇妙な記事だ。

平和の礎の発案者であるドキュメンタリー作家の上原正稔さんによると、戦没者数はデタラメだという。

そりゃーそうだろう。

ゾンビじゃあるまいし、毎年戦没者が現われたらたまったものではない。

平和の礎 41人追加刻銘 県出身38人 総数24万1632人に

糸満市摩文仁の平和祈念公園内の「平和の礎」で17日、新たに追加刻銘を終えた石版が設置された。作業員がクレーンでつり上げ、慎重に取り付け作業をした。本年度は県出身38人、県外出身3人の計41人が追加刻銘された。総数は24万1632人。

戦後50年の1995年に建立された後、毎年追加刻銘が続いている。同公園を管理する県平和祈念財団常務理事兼事務局長の松川満さんは「長いこと待たされたという方もおられるだろう。26年、お待たせしましたという気持ちだ。亡くなった魂に哀悼をささげたい」と話した。

(写図説明)クレーンを使い、刻銘板を設置する作業員=17日、糸満市摩文仁の平和祈念公園

沖縄県は23日、「慰霊の日」を迎えた。おびただしい数の住民を巻き込んだ地上戦となり、多くの尊い命や文化遺産を奪った沖縄戦から74年。激戦地となった糸満市摩文仁の平和祈念公園では、午前11時50分から県と県議会主催の沖縄全戦没者追悼式が開かれる。20万人以上の戦没者に思いを寄せ、恒久平和を願う。

追悼式では玉城デニー知事が平和宣言をするほか、糸満市立兼城小6年山内玲奈さん(11)が自作の詩「本当の幸せ」を朗読する。安倍晋三首相や関係閣僚、衆参両院議長も出席する。

犠牲者の名前を刻んだ「平和の礎」はことし新たに42人が追加され、総数は24万1566人となっている。22日も雨が降りしきる中、花を手向けたり、手を合わせたりする遺族の姿が見られた。

幼い姉を亡くした会社員の酒屋常男さん(65)=浦添市=は孫と訪れ、姉・フサ子さんの名前の前で手を合わせた。「礎があるだけで姉の思いが残っている気がする。こうして前に立つと伝わってくるものがある」と感慨深そうな表情を見せた。

子や孫とともに訪れた野原菊枝さん(82)=那覇市=は祖父・西銘宜保さん、父・宜盛さんの刻銘板に水を掛け、冥福を祈った。毎年訪れているという野原さんは、手を合わせながら戦時中の様子を孫に伝えた。

★

先ず平和の礎の発案者の上原正稔さん自身にデタラメの戦没者数を」暴いてもらおう。

「平和の礎」刻銘戦没者は水増し、発案者の上原正稔氏が指摘

23日は組織的な沖縄戦が終結した日。沖縄県は、沖縄戦全戦没者追悼式典を正午、糸満市摩文仁の沖縄県平和祈念公園で開く。戦没者名を刻んだ糸満市摩文仁の「平和の礎」に、2019年度は新たに42人が追加刻銘され、刻銘者総数は24万1566人となった。そのうち、沖縄県出身者は約15万人に上る。

「平和の礎」発案者で戦争ノンフィクション作家の上原正稔氏はこのほど、県庁で記者会見を開き、「平和の礎に刻まれている刻銘者の過半数は沖縄戦と関係のない人々で、沖縄戦で亡くなった県出身者は5万5千人程度。意味もなく、県民の犠牲者を増やす嘘はやめてもらいたい」と訴えた。

平和の礎は、「世界の恒久平和を願い、国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられたすべての人々の氏名を刻んだ記念碑『平和の礎』を太平洋戦争・沖縄戦終結50周年を記念して建設する」という趣旨で1995年に建設された。

県出身者の刻銘対象は、①満州事変に始まる15年戦争の期間中に、県内外において戦争が原因で死亡した者②45年9月7日以後、県内外で戦争が原因で1年以内に死亡した者――と規定されている。

沖縄県生活福祉部は96年、沖縄戦犠牲者は20万656人と発表。総務省もこの数字を採用している。

戦後、国は、軍人・軍属の遺族を支援するための「戦傷病者戦没者遺族等援護法」で、民間人までも「戦闘参加者」と位置付け、約5万6千人の沖縄県民が援護の対象となった。上原氏は、この数字をもとに、「嘘の申請をした人を差し引けば、県民の犠牲者は5万5千人を上回ることはない」と断言した。

また、戦前の昭和19年の人口と戦後の昭和21年の人口を勘案して、一般県民の約9万4000人が犠牲になったと推計されていることについて、上原氏は「戦前に本土や台湾に疎開してしばらく帰らなかった人が多いことが一切考慮されていない乱暴な数字だ」と批判。離島の粟国村を例に、「満州事変から戦後までの粟国村出身者を刻銘した結果、沖縄戦における20人弱の戦没者が601人に膨れ上がっている」と指摘した。

上原氏は今年3月、県議会に正しい戦没者数を把握するよう意見書を提出。5月には、政府宛てにも同様の意見書を提出した。

(沖縄支局 豊田 剛)

★

■デタラメな「戦争マラリア」

戦争マラリアとは誤解を招く左翼の造語だ。

沖縄戦で石垣島が米軍の艦砲射撃の標的のなるのを恐れた日本軍は、少ない輸送船を動員、「血の一滴」と言われた石油燃料を使って石垣市民を西表島に疎開させた。

結果的に、米軍の艦砲射撃は免れたが当時沖縄本島にも生息していたマラリア蚊に刺され、マラリアを発症、治療薬の無い当時、死亡する者もいた。

これを称して沖縄2紙は「戦争マラリア」という造語を逸らせ、あたかもにHん軍がマラリア蚊を培養して石垣市民を罹患させたような印象記事を書く。

ちなみにマラリアは沖縄本島にも患者がいたし、日本全土でマラリアが絶滅するのは米軍が特効薬・キニーネを配給するようになった戦後のことである。

戦争マラリア悲劇朗読 石垣出身高橋さん 長野で会企画 「平和の思い伝える」

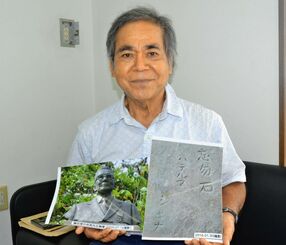

【八重山】戦時中に波照間島の住民が強制疎開した西表島の岩に刻まれた「忘勿石 ハテルマシキナ」を題材に戦争マラリアの悲劇を伝える少年長編叙事詩「ハテルマシキナ」の朗読会が19日、長野県松本市で開かれる。「忘勿石 ハテルマシキナ」は、60人超の児童の死を見守った波照間国民学校(当時)の識名信升校長が島を引き揚げる際に岩場に刻んだ。朗読会を企画した石垣市出身で同県安曇野市に住む高橋(旧姓・新庄)喜和さん(74)は「戦争マラリアと識名先生が岩場に刻んだ平和希求の思いを、多くの人に伝えたい」と話す。

高橋さんは移住して20年が過ぎた頃、児童文学作家の故桜井信夫さんの少年長編叙事詩「ハテルマシキナ」で初めて知る史実に驚くとともに「識名校長」の名を確認し、強い衝撃を受けた。

識名校長は戦後、高橋さんの出身校・石垣中の校長を務めた。卒業後に大阪の自動車整備場で働いていた高橋さんを前触れもなく訪ねてきて、励ましてくれたという。叙事詩には、識名校長が軍の前に立ちはだかる姿も描かれていた。高橋さんは「勇気ある行動と私を励ましてくれた先生と完全に重なった」と話した。

語り継ぐことを決意した高橋さんは読み聞かせのボランティアをしている妻や知人らの協力を得て朗読会を企画し、開催にこぎ着けた。

現地に建立された「忘勿石之碑」はおととしの台風で破損被害を受けて現在、修復期成会による募金活動が進む。周知活動を通して朗読会を知った期成会役員で、鑑賞を予定している島村賢正さん(71)は「長野や近隣県に住む友人らに鑑賞を呼び掛けてほしい」と話している。

朗読会は松本市音楽文化ホールで19日午後1時から。入場料は千円。

(写図説明)岩場に刻まれた「忘勿石」(右)と識名信升校長の慰霊碑の写真パネルを紹介する島村賢正さん=14日、石垣市内

潮平正道さん死去 88歳 戦争マラリア伝える

八重山戦争マラリアを語り継ぐ会会長で九条の会やえやま共同代表を務めた潮平正道(しおひら・まさみち)さんが18日午後4時5分、病気療養中のところ石垣市内の病院で死去した。88歳。石垣市石垣出身。自宅は石垣市石垣87の3。告別式は21日午前11時~正午、石垣市真栄里570の8、サンレー石垣紫雲閣で。喪主は妻俊(とし)さん。

1945年4月、旧制県立八重山中学校入学と同時に鉄血勤皇隊に動員され軍作業に従事。小学校などで戦争体験の講話を続けた。

2010年6月、八重山戦争マラリアを語り継ぐ会の結成に関わり、20年3月に会長に就いた。証言集「命の輝きを求めて-マラリアを生き抜いた人々の証言」のほか、八重山の戦争を記録した自身の絵本「絵が語る八重山の戦争-郷土の眼と記憶」を発刊した。