⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします

今年は沖縄が日本に復帰して50年の節目になる。

沖縄2紙やその紙面を飾るサヨク学者がこぞって捏造された沖縄の戦後史を出版するだろう。 さらに沖縄県も県費を使って沖縄現代史を刊行するという。

結果的に沖縄2紙やサヨク学者に歪められた沖縄の黒歴史が「沖縄戦後史」として公的刊行物となり、歴史に刻まれることになる。

■蟷螂の斧

沖縄の黒歴史が公的刊行物となり、沖縄の戦後史として歴史に刻まれることに対抗し、約20年にわたりブログ「狼魔人日記」に書き綴ってきた記事を蟷螂の斧と言われようとも、沖縄戦後史の資料集として刊行する予定である。

そして、沖縄県民を騙してきた「3悪人」として瀬長亀次郎、太田昌秀、翁長雄志を挙げメモ書きとして瀬長、翁長についてはアウトラインを書いた。

そして今日は最後の一人大田昌秀について鉄槌を下す。

大田昌秀著 「二人の『少女』の物語」の大嘘

元沖縄県知事大田昌秀氏の最新の著作「二人の『少女』の物語」(2011年、新星出版)は、戦争に翻弄される二人の「少女」を描いているが、全編を通して大田氏のイデオロギーで歪曲、捏造されている。

沖縄で出版される沖縄戦関連の書籍は、書店に特設コーナーを設けるほど数多い。

だが沖縄戦を少しでも検証した人が読めば、あまりにも事実の歪曲、捏造が多いことに気がつく。調査不足や勘違いによる事実誤認ならともかく、著者のイデオロギーを押し通すため、意図的に事実を歪曲、捏造した例は目を覆うほどだ。

沖縄タイムス刊の『鉄の暴風』が嘘にまみれた伝聞記であることは今では旧聞に属するが、沖縄戦記の代表的書き手である大田昌秀元県知事の出版物から歪曲・捏造の記述を拾い出すと、それだけでも数冊の本が出来るくらいだ。

戦時中、沖縄に上陸した米軍が撮影した一枚の少女の写真がある。

「うつろな目の少女」と呼ばれる写真の少女は、負傷した右手を布で首から吊るし、花柄模様の着物は血に染まり、オカッパ頭の放心した表情でカメラを見る姿はいかにも痛々しい。

この写真は琉球新報社発行の写真記録『これが沖縄戦だ』(大田昌秀著)の表紙を飾り、さらに扉一枚を使って大きく紹介され、同書に掲載のもう1人の沖縄戦の少女、「白旗の少女」とともに沖縄では良く知られた写真である。

本稿は、大田昌秀氏のベストセラー『これが沖縄戦だ』の表紙を飾った「少女」にまつわる稀代の詐話師大城盛俊氏と著者大田昌秀氏が、琉球新報や朝日新聞などを巻き込んで捏造した驚くべき嘘の物語である。

■嘘つきは「語り部」のはじまり

2010年の夏、筆者は浦添市のとある喫茶店で、『うらそえ文藝』編集長の星雅彦氏から座間味島旅行の土産話を聞いていた。

沖縄県文化協会長を務める星氏は、沖縄の知識人として誰より早い時期に集団自決の行われた座間味島に現地取材をしたことで知られ、県史の編纂にも参画した。

星氏は、座間味村に滞在中、偶然にも、神戸から来た20人ほどの「平和学習ツアー」と称する教員グループと同行することになる。そして民宿が所有する小型バスに便乗して戦跡の壕巡りを体験した。そのときの写真の一枚に写っている人物を見た筆者は、思わず驚きの声を発した。

「うつろの目の少女だ!」「この嘘つきの語り部がこんな所でまだ他人を騙しているのか」――

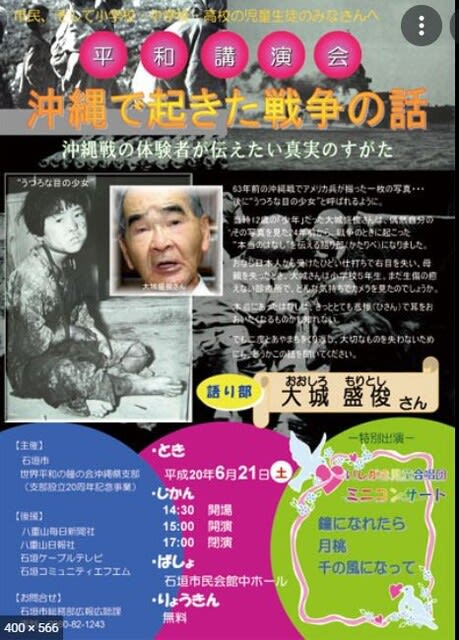

沖縄戦の語り部・大城盛俊氏

写真には正面を向く老人が写っているだけで、1人の少女も写っていない。写真の老人を指して、少女だと呟く姿は他人の目には、異様に映ったであろう。

筆者が「うつろな目の少女」、「嘘つき」などと決め付けたその老人は、夏休みを利用して神戸の教員グループを率いて座間味案内をしていた沖縄戦の語り部だった。

この人物こそ筆者が長年追い続けていた当時78歳の大城盛俊氏だった。写真を見て「少女だ」と言ったわけは、大田昌秀著『これが沖縄戦だ』(琉球新報社)の表紙の写真の少女が、戦後65年経って座間味村で戦跡ツアーを案内する語り部の老人と同一人物と考えたからだ。伊丹市在住の大城氏は、沖縄戦の語り部を引退すると報じられていた。

老人とオカッパ頭の少女をめぐる衝撃の物語を説明するため、四年前の「沖縄慰霊の日」に時を巻き戻す。

■朝日の一面を飾った「うつろな目の少女」

2008年6月23日「沖縄慰霊の日」。その日の朝日新聞夕刊は、一面トップをこのような大見出しで飾った。

「63年年目 沖縄慰霊の日」

「残酷なのは戦争」

「75歳語り部来年引退」

朝日の記事は、沖縄戦で日本兵の残虐非道な暴行で右目を失明し、その後遺症で足が不自由になった大城盛俊氏が、沖縄戦の語り部としての講演活動を引退すると報じた。さらに記事は、63年前に米兵によって撮影されたオカッパ頭の「少女」の写真と、講演をする現在の大城氏の写真を並べて掲載し、「少女」と大城氏の関係を、次のように報じている。

<大城さんは沖縄戦当時12歳。「男の子は日本軍に何をされるか」と案じた父が少女の格好をさせていたが、食べ物を持っていこうとした日本兵に殴られて右目失明などの大けがを負った。米軍に手当てを受けている写真を、琉球大学教授だった大田昌秀・元沖縄県知事が「うつろな目の少女」と名付けて本の表紙に使い、大城さんは84年に「これは私」と名乗り出た。>

過去に1120回を超える講演をしてきたといわれ、講演会のプロともいえる大城氏なら、地元沖縄ではこれまでも数多くの講演会を行っていると誰でも想像する。ところが沖縄出身の筆者でも大城氏が沖縄で講演会を行ったのは、朝日が報じる石垣島での最後の講演会しか知らない。しかもただ一度の沖縄での講演会が、なぜか沖縄本島を遠く離れた石垣島での講演だというのも不可解だった。朝日の報道により、大城氏と「うつろな目の少女」の関係は一応理解できる。だが筆者が大城氏を嘘つき呼ばわりする理由にはならない。

それを知るためには面倒でも更に時を遡って2007年の8月に巻き戻さねばならない。

■2007年、「11万人集会」で沖縄2紙が狂った

2007年、その年は沖縄にとってまさに狂乱の年だった。3月、文科省が高校の歴史教科書の検定意見で、沖縄・慶良間諸島で起きた集団自決に関し「軍の命令による」という従来の記述を削除するよう求めた。地元2紙がこれに反発し、集団自決に関する特集を組み、検定意見撤回を求めるキャンペーンを展開した。

そして9月29日の「11万人集会」(「高校歴史教科書検定意見撤回を要請する県民大会」)へと狂気のように雪崩れ込んで行った年であった。

2007年とは「残虐非道の日本軍」を糾弾するキャンペーンで沖縄中が大きく揺れた年であった。

ちなみに同じ年の6月には、琉球新報は連載中の沖縄戦記「パンドラの箱が開く時」の第2章「慶良間で何が起きたのか」を、突然「社の方針と反する」という一方的理由で掲載拒否し、著者の上原正稔氏によって「言論封殺」で提訴され、上原氏の勝訴が確定している。

■琉球新報の衝撃的スクープ?

その年の8月25日、各市民団体、労働団体の検定意見に対する抗議声明が連日の紙面を飾り、反日本軍キャンペーンが熱気を帯びている最中、沖縄戦の語り部の大城氏ははるばる伊丹市から沖縄を訪れ、驚愕すべき証言をした。そのときの琉球新報は大城氏の証言を次のように報道している。

<教科書の嘘許さず 大城さん、憤りで声震わせる

<うつろな目の少女」と題し、大田昌秀著「これが沖縄戦だ」(1977年出版)の表紙写真で紹介された兵庫県伊丹市の大城盛俊さん(75)=旧玉城村出身=が来県、高校歴史教科書検定で沖縄戦の「集団自決」に関する記述から日本軍の強制が修正・削除された問題で、「沖縄県民はもっと怒って立ち上がらなければ」と訴えている。・・・ 表紙の“少女”の正体が大城さん。・・・5月下旬、日本兵が入り込んできて「食料をよこせ」と銃を向けた。彼らは黒砂糖が入った大城さんのリュックサックを取り上げようとした。大城さんが「取らないで」とお願いすると、「生意気なやつだ」と壕の外に引きずりだし、激しく暴行。硬い革靴でけり飛ばされた大城さんは気を失った。殴られた右目は失明した。>

大城氏は1983年、喉頭がんで声帯を失ったが、人工声帯で沖縄戦の実相を全国各地で語り続け、講演は23年で1120回を数えると記事は結んでいる。だが、「残虐非道の日本軍」の印象操作に必死の琉球新報が、その時、沖縄戦の語り部である大城氏に那覇市では一回の講演も依頼せずに伊丹市に戻しているのはいかにも不自然だった。

他にも疑問が続出した。

特に不可解なのは、戦時中に米兵の毒牙から身を守るため女の子が髪を切って男の子に変装する話は仄聞するが、その逆のケースは聞いたことがなかった。坊主頭の軍国少年が主流の当時の学校で、オカッパ頭に髪を伸ばしたら学校で苛められるのは明らかであり、大城氏の証言をそのまま信じることは出来なかった。

もう一つの大きな疑問は琉球新報が発行した『これが沖縄だ』は、大田昌秀氏の数多ある著作の中でもベストセラーといわれ、各書店はもちろん県平和資料記念館などの各戦跡・観光地でも販売され県民なら一度は目にしたことのある有名な本だ。

その表紙を飾る写真の少女が、発売以来30年たってから初めて、出版元の琉球新報によって「少女」は変装した大城氏の写真だった知らされたことが腑に落ちなかった。大城氏が表紙の少女が自身であると知ったのは1984年(昭和54年)で、その時大城氏は著者の大田昌秀氏を訪問し、2人は感激のあまり肩を抱き合って泣いたという。

だが何故その時、2人はこの感動の戦争秘話を本の出版元である琉球新報に連絡しなかったのか。日本兵の暴行により片目を失明し片足が不自由になった「少女」が実は男の子の変装した姿だった・・・琉球新報にとって「残虐非道の日本兵」を喧伝する材料としてこれほどオイシイ話は無いはずだ。

大城氏と大田氏が方を抱き合って感激の涙を流した1964年から、2007年の琉球新報のスクープ報道まで20年以上も時間の経過している。

何故20年もの時の経過が必要だったのか。

特に大城氏は表紙の「少女」が自分であると大田氏に名乗り出て以来、沖縄戦の語り部として23年間の間、「少女」を売り物に講演活動を展開している。沖縄のメディアがこんなオイシイ話を20年余も放置していたのはいかにも不自然だった。琉球新報のスクープ記事の後、大城氏の出身地である沖縄南部の「具志頭(ぐしかみ)村立歴史民俗資料館」の「沖縄戦コーナー」を確認したが、「うつろな目の少女」の写真は「村内収容所」「傷の手当てを待つ少女」とキャプションをつけ展示されてはいるが、大城氏が変装した姿だったという断り書きは無い。

さらに沖縄県平和祈念資料館でも確認したが問題の写真は展示さえされていなかった。学芸員も表紙の少女が女装の少年だったということは知らなかった。

■日本兵の暴行と目の傷の矛盾■

疑問は次々湧いてきた。大城氏は日本兵に顔面を殴打され右目を失明したという。その時の状況を、「頭や背中、膝から血が出て、目は腫れ上がっていた。おじさんは傷口を小便で洗い、木の葉とタバコと豚の脂とを練ってあててくれた。しかし目の傷がなかなか治らず、ウジ虫がわいた。右肩が脱臼して手が垂れ下がるので、首から紐で吊った。それから1週間ほどしてアメリカ軍に保護された。」と説明している。

あらためて「少女」の写真と大城少年が日本兵に暴行を受ける記述を比較検証してみた。 写真の少女は着衣が黒く汚れているが、顔は無傷で腫れなども無い。細紐で首から右手を吊るしているが、顔や手足の露出部分に腫れや傷の痕跡はない。撮影当時の少女の目線は両眼ともカメラに焦点が合っており、とても目が不自由には見えない。大城氏の説明では、目が傷で腫れ上がり、手当てをしてもらっても「目の傷はなかなか治らず」、そこにウジが湧くほどの重症である。その一週間後に米軍に治療してもらったというが、63年前の米軍の野戦病院でのことだ。ウジが湧くほどの重い傷が1週間後には写真のようにカメラ目線の無傷の目に治療できるとは到底考えられない。「少女」が63年前の大城氏であるかどうかはさて措いても、後年大城氏が右目を失明した原因が、そのときの日本兵に殴打されたためという主張には大きな疑念が生じてくる。

■暴かれた大城氏の嘘

そして2011年の9月、筆者は「少女」に関する衝撃的事実を知ることになる。

戦争に翻弄される子どもたちを描いた記録映画「戦場ぬ童(いくさばぬわらび)」の中で玉那覇(たまなは)春子さんという女性が「うつろな目の少女」は本人だと名乗り出ていることを知ったのだ。

玉那覇春子さんが名乗り出たことを報じる朝日新聞(1965年8月13日)

玉那覇春子さんが名乗り出たことを報じる朝日新聞(1965年8月13日)

沖縄県西原町の玉那覇春子さんが、映画に出演するようになったきっかけは、1枚の写真だったという。

米軍従軍写真班が撮影した右腕を負傷したオカッパ頭の少女だ。

玉那覇さんは、この写真を夫が買って来た写真集で見て「自分ではないか」と直感した。

写真の少女の右腕と、右わき腹のけがは、戦場での自分の傷と一致している。現在の玉那覇さんは、右腕のひじの先がない。

右腕とわき腹に負傷し、鉄の破片が入っていた。その時、親類の若いおばさんが、自分の着ていたかすりの着物を引き裂き右腕を吊ってくれた。

逃避行の果てに、気がついた時は、米軍の野戦病院のベッドに横たわっていた。

右腕は切断されていた。だが現在も目は不自由ではない。

写真の少女については、「首にかけた布が、私のものと同じで、身につけている花柄の生地は、当時は沖縄では珍しかった。新しがり屋の母は洋装好みだったし、砲弾を浴びる少し前にどうせ死ぬのだから、きれいな恰好をしようと、一番いい服に着替えさせてくれた。

戦争で母の写真もみんな焼けてしまったが、ハワイに移民した親類が数年前に送ってくれた母の写真を見ると、同じような柄の洋服を着ています」と玉那覇さんは語る。

映画の中では右手がない様子がわかる。

新聞の記事には「右手は義手」と書かれている。

■一フィート運動の成果、記録映画「戦場ぬ童」

「戦場ぬ童」は1985年、沖縄戦44周年記念記録映画として製作され、1985年第32回教育映画祭(日本視聴覚教育協会主催)で、優秀作品賞を受賞している。

このことは地元2紙にも大きく報道され、平和教育の絶好の教材として全県各地で、繰り返し上映された。

現在でも各図書館にはDVD化されたものが所蔵され誰でも見ることが出来る。

やはり大城盛俊氏は嘘をついていた。

その前年の1984年に大城氏が「少女」は自分であると大田昌秀氏に名乗り出て、その年から「うつろな目の少女」を売り物にし、全国で講演を活発に展開した。

そんな時期に玉那覇さんが名乗り出た。大城氏自身、「少女」を演題にしたら、講演の申し込みが殺到したと告白している。

当然「うつろな目の少女」は沖縄戦の語り部を自認する大城氏の講演の絶好の売り物になる。

以後大城氏の講演会のチラシには必ず「少女」の写真と現在の自分の写真が並んで掲載されるようになる。

(★チラシ写真)

大城氏は、沖縄戦のプロの「講演屋」として、「少女」を捏造して講演の売り物にしていた。23年間に1120回という膨大な回数の講演会をこなした理由もこれで理解できる。ところが、大田昌秀氏は大城氏が自著に掲載の「少女」に成りすまし嘘の講演を続けるのを黙認した。その当時の大田氏は琉球大学教授であり一フィート運動の役員をしていた。

一フィート運動のフィルムを基に製作され、優秀賞を受賞した記録映画「戦場ぬ童」を、沖縄戦の泰斗を自負する大田氏が見ていないはずはない。大田氏はその前年の1984年5月、大城氏と対面し、その「数奇な運命」の告白を聞いている。一方の大城氏はその年の9月、厚生省から「援護法」の申請を却下され、それを契機に講演活動を始めている。大城氏が日本兵に食料を強奪され、壕を放り出され、その際受けた暴行で右目は失明、後遺症で歩行障害まできたし、実母は日本兵にスパイ容疑で虐殺されている。

大田氏は「残虐非道な日本軍」を主張するために、大城氏ほど絶好な例はないと考えた。 事実をイデオロギーで覆い隠すのが得意の大田氏としては、「少女」を講演の売り物にした大城氏が「残虐非道の日本軍」を喧伝し全国で講演会を続けることは自分のイデオロギーの喧伝に利すると考えたのだ。

■沖縄2紙も大城氏の嘘に加担

大田氏と同様、大城氏の嘘を黙認していたのが沖縄2紙だ。琉球新報と沖縄タイムスが自社紙面で優秀賞受賞を大きく報じた「戦場ぬ童」の内容を知らないはずは無い。大田氏と沖縄2紙は共謀して大城氏がその嘘を題材に講演活動することを黙認してきた。そして琉球新報が2007年の「検定意見撤回運動」のどさくさに紛れ、大城氏の嘘を大きく報道し、嘘が一人歩きを始める事になる。ちなみにその年は連日「残虐非道の日本軍」の悪行を糾弾する証人が登場し、某県議などは、食糧事情の悪化した当時では考えられないことだが、「日本兵に毒おにぎりを食わされそうになった」というデタラメな証言をした。ちなみに「毒おにぎり」と「うつろな目の少女」の二つの記事は、現在琉球新報のウェブサイトから削除されている。

そして2008年の「沖縄慰霊の日」。

大城氏の嘘はついには朝日新聞の一面トップを飾ることになる。朝日による嘘のロンダリングだ。ここで連想するのは「従軍慰安婦」問題で詐話師といわれた吉田清治氏のこと。吉田氏がついた嘘の体験談を朝日新聞が後押し、一人歩きした嘘は一時は教科書にまで掲載された。大田昌秀氏と大城盛氏の関係は吉田氏と朝日新聞のそれに酷似している。大城氏がついた嘘を大田氏が検証もせずに是認し、それが琉球新報、朝日新聞と嘘のロンダリングを続けた。最後は「少女」の生みの親である大田氏が自らの書籍で嘘のロンダリングを完成させることになる。

■大田昌秀著『2人の「少女」の物語』の大嘘

大田氏は最新の著作『二人の「少女」の物語』(新星社 2011年)を出版することにより、大城氏が語り部として20数年間に渡り全国にばら撒いてきた嘘を「沖縄戦の真実」として認め歴史の一ページに刻むつもりである。

大田昌秀著『2人の「少女」の物語』には概ね三つの大きな嘘が含まれている。「うつろな目の少女」についての嘘は、これまで述べたとおりだが、もう1人の「白旗の少女」についても嘘がある。比嘉富子さんが「白旗の少女」は自分であると名乗り出た動機を大田氏は故意に隠蔽し読者を誤誘導しようとしている。「1一フィート運動」の成果である米軍撮影記録フィルムの中で、健気にも手製の白旗を掲げ投降する少女の姿は見る者の心を打った。白旗の少女が公開されたその翌年には、左翼ジャーナリスト新川明氏(元沖縄タイムス社長)と画家・儀間比呂志氏がコンビを組んで『沖縄いくさものがたり りゅう子の白い旗』という絵本が出版され、そこでは「少女を盾にする日本兵の醜い姿」が描かれた。

「あとがき」には日本兵に対する憎悪をむき出しの、このような文言が書かれている。

<本来、軍隊は国土と国民を守ることをタテマエにしていますが、究極的には自国の国土の中でさえ、自国の国民に銃口を向けて食糧を奪い、無闇に住民を殺す存在でしかないことを明らかにしたのです。それが、戦争であることを沖縄戦は教えました。 >

<沖縄一フィート運動の会が入手した米軍の沖縄戦記録フィルムに、爆砕された山の石ころ道を、白旗をかかげて米軍に近づいてくる少女がありました。おかっぱ頭で、もんぺはずたずたに裂け、焦土を踏む素足が痛々しい。さらに映像は、ロングになり、少女の約十メートル後から、両手をあげて、ついてくる日本兵たちの醜い姿まで写していました。それは、わずか数秒のカットでしたが、見ている私たちにあたえた衝撃は小さくありませんでした。 >

沖縄の「識者」たちによる「白旗の少女」を歪曲した絵本の発刊で、「卑劣な日本兵」という神話が一人歩きを始めた。それを見たご本人の比嘉富子さんが、1987年、「白旗の少女は私です」と名乗り出て話題を呼んだ。そして1989年、今度は比嘉さん自著による『白旗の少女』(講談社)が刊行される。

その本の後書きには、当初名乗り出ることを躊躇していた比嘉さんが、名乗り出るどころかあえて出版に踏み切った動機をこう書いている。

<・・・ところで、沖縄戦の記録映画が公開されて以来、あの映画のなかで、白旗をもって投降するわたしのうしろから歩いてくる兵隊さんたちが、わたしを盾にしてついてきたかのように誤解されているのは、大変残念なことです。この兵隊さんたちは、わたしの歩いてきた道とは別の道を歩いてきて、偶然、一本道でわたしと合流した人たちです。そして、私のほうが先に一本道には入ったため、あたかも白旗をもった私を弾よけにして、あとからついてきたかのように見えるのです。したがって、わたしと、背後から歩いてくる兵隊さんとは、いっさい関係がなかったのです。このことは、事実として書き加えておかなければなりません。(204、205頁)>

比嘉富子さんが、勇気をもって真実を告白してくれたお蔭で日本兵の「捏造された汚名」は雪(そそ)がれることになった。不幸にして比嘉さんが生きてはおられず、また生きてはいても何かの都合で沈黙を守っていたら、「少女を盾にした卑劣な日本兵」は歴史として永久に語られていた。ここに登場する日本兵は名も知られぬ無名兵士ゆえ、慶良間島集団自決の梅澤、赤松両隊長のように名前を特定されることはない。だが日本軍の代表として「醜悪な日本兵」の印象が定着していたであろう。記録映画を見た観客は、事実をそのまま写すカメラの目を通して真実を見て取る。だが、新川明氏や大田昌秀氏のような「識者」の文を通して伝えられる物語は真実とは遠くかけ離れ、イデオロギーで歪曲されたものである。

『2人の「少女」の物語』では、大田氏は比嘉さんが日本兵の汚名を雪ぐために名乗り出たという重要な理由には一言も触れていない。比嘉富子さんは、「少女を盾にした卑劣な日本兵」という通説が嘘であることを証言するため、あえて名乗り出た。だが大田氏は比嘉富子さんの心情を隠蔽することにより「残虐非道な日本軍」というイデオロギーを押し通そうとした。「白旗の少女」のご本人である比嘉富子さんが、名乗り出て真実を告白したため「白旗の少女」の神話は崩れ去ったのか。否、「卑劣な日本兵」を断罪する『りゅう子の白い旗 沖縄いくさものがたり』は、一行の訂正もされず発売されているし、各図書館に所蔵され、子供たちの「平和教育」に使用されている。「残逆非道の日本軍」というイデオロギーを押し通すために・・・これはデタラメな記事を満載しながら、今でも発売し続ける『鉄の暴風』と同じ構図である。

■「一フィート運動」にまつわる嘘

『2人の「少女」の物語』が語るもう一つの大嘘は、「一フィート運動」の嘘だ。

同書には「一フィート運動」は大田氏が1983年(昭和58)に自宅で創始したというくだりがある(同書158ページ)。一フィート運動はドキュメンタリー作家の上原正稔氏が創設した。これは沖縄戦に関心のある県人なら誰でも知っている紛れもない事実である。当初、顧問として「一フィート運動」に関わった大田氏ら沖縄の左翼学者は上原氏のイデオロギーに拘らない姿勢に反発し、数を頼んで上原氏を追放した。これが真実である。では何故沖縄ではこのような明らかな嘘がまかり通るのか。

■「反戦平和は免罪符」

沖縄には誰が言ったのか「反戦平和は免罪符」という言葉がある。大田氏は、嘘を撒き散らしながらも「反戦平和」を叫ぶことにより沖縄2紙の免罪符にしっかり保護され、琉球大学教授から県知事、参議院議員と上り詰めた。現在でも「大田平和総合研究所」所長として内外に嘘を撒き散らしている。大田氏のプライバシーに関しては本題を外れるので深く立ち入らないが、最後に沖縄紙が必死で大田氏をかばった例として、上原正稔氏に対する「暴力事件」を挙げておく。

■大田昌秀氏の正体

1992年9月13日、琉球政府の民政官を務めたフィアリー氏を歓迎するパーティがハーバービューホテルで催された。会場にはアメリカ総領事ら県内外の知名氏が出席していた。満座の客が注視する中、大田昌秀氏が上原正稔氏に私怨により暴力を振るい床を引きずり回した。この事件は、沖縄2紙の記者がその場にいたが、大田氏の「反戦平和は免罪符」のお陰で一行の記事にもならず、県民の耳目から完全に遮断された。まるで島ぐるみで太田氏のご乱行を隠蔽しているとしか思えない。事件の目撃証人は数多くいるがほとんどが新聞社OBを含む左翼文化人のため口をつぐむ人が多いという。上原正稔氏は、確実に証言してくれる人物として、大田氏の暴力を押しとどめた沖縄タイムスOBの大山哲氏と元沖縄県副知事で沖縄県博物館・美術館館長も努めた牧野 浩隆氏の名を上げている。

稲嶺恵一知事のもと副知事を務めた牧野氏によると、大田氏は知事在任中、強権的な運営で「天皇」と呼ばれ、誰も批判できない状態だった。「発言すれば非国民扱い。そういう悲壮感がありました」と述べている。

沖縄2紙が与える「反戦平和の免罪符」を盾に、数多い著書の中で嘘を撒き散らす「文化人」の代表格が大田昌秀元県知事の正体である。

大田氏は自身が経営する大田平和総合研究所では沖縄戦のみならず、「中国大陸で日本軍が行った残虐行為」として数々の捏造写真を展示し日本軍に対する憎悪を煽っているが、その中でも「うつろな目の少女」の写真は一際目立つ展示がされている。ところが不思議なことに、その写真の説明文には「大城氏が日本兵の暴行を避けるため少女に変装した」というセンセーショナルな記述は一行も無い。琉球新報のロゴの付いた展示写真には次のような説明文が付されているだけである。

「戦火は何の関係ない人も悲惨極まりない地獄図となった。 戦火の火中に巻き込まれ、不可解な事態に疲れ果てた少女」

この時点で大田昌秀は大城氏の大嘘を知っている。知っていながら一言も説明文に記載がないということは、太田氏が大城氏の大嘘に加担したことになる。