★

★新聞提訴の論点、新聞協会が「裏切り」?「報道の自由」vs「国民の知る権利」

仲井真氏は対立候補の翁長知事に敗北したというより、マスコミの反仲井真キャンペーンに負けたという悔しさで「マスコミにやられた」とつぶやいた

仲井真氏は対立候補の翁長知事に敗北したというより、マスコミの反仲井真キャンペーンに負けたという悔しさで「マスコミにやられた」とつぶやいたのだろう。

何しろ、仲井眞氏の新聞に対する恨みは骨髄に達しており、現役時代も沖縄2紙の記者を前にして「沖縄タイムス・琉球新報は特定の団体のコマーシャルペーパーなので購読しない」と言い放つほどであった。

■仲井眞氏本人のインタビュー記事

地元マスコミによる選挙妨害にともいえる仲井眞バッシングについて、ご本人の仲井眞氏は2021年刊『自立自尊であれ』の取材に答えてこう述べている。

ー マスコミ報道について見解を聞かせてください。

仲井眞 特に地元マスコミに対する不信感は未だ解けていないですね。

経済界にいた頃から元々、新聞2紙(沖縄タイムス、琉球新報)を中心とする地元マスコミとの関係は良好だった。(略)それが埋め立て承認後からは一変して、マスコミとの関係は険悪になっていきます。別に私の方がどうのではありません。取材する側が一方的な報道を流し、批判を繰り消すわけです。

例えば、承認する前の12月25日に安倍首相と会談して沖縄振興予算で満額回答いただき、基地負担軽減4項目も受け入れてもらいました。 こうした政府の対応に対して「感謝する」とか、「いい正月の実感」などの感想を率直に述べました。

ところが、マスコミの紙面は、私の意見とかけ離れて「辺野古承認と取引した」「カネで心を売った」などと歪曲して、とんでもない記事になってしまうのです。(略)

私に対する批判報道は、2014年11月の県知事選挙をを通じて続き「反仲井眞キャンペーン」が展開されます。個人攻撃に類する内容や、検挙妨害まがいの記事が目についたため、私の後援会では名誉棄損で地元2紙を訴える意見が出されました。 訴訟は思いとどまりましたが、後援会では地元新聞に不信感が強くなりましたね。

選挙報道はやはり、公正、公平、不偏不党であるべきです。(略)

ここで強調しておきますが、沖縄振興予算で、埋め立て承認などを巡って仲井眞県政時代は、いかなる前提条件を付けたことはありません。取引した事実も全くありません。ましてや「沖縄の心を金で売った」と中傷すマスコミ報道は論外です。

一方的報道には堂々と反論すべし

ー 選挙報道といいますと、2019年7月の参議院選挙の沖縄選挙区

巡り、自民党県連が記者会見を開いて、新聞報道に抗議したケースがありました。今までにない異例の事態です。事実に反して偏向する報道に対しては、今後も毅然(きぜん)とした態度で反論していく必要がありませんか。

仲井眞知事:県連組織として公にした形で、マスコミ報道に抗議、反論するのはおそらく初めてでしょう。沖縄タイムスの記事は、常識的に読んでも選挙報道の節度を逸脱した内容でした。選挙直後に匿名を報道を元にした情報を一方的に流し、候補者本人を中傷するか、もしくは個人攻撃も受け取れる内容でした。(略)

正直言って、地元2紙(琉球新報、沖縄タイムス)は従来、「辺野古反対」の候補者を有利に導く論調があるようで、、「記事が偏向している」と、見られがちです。自民党県連の抗議に対して、タイムス側は「識者」の言葉を借りて「報道圧力」を強調しています。ちょっと視点が違う気がします。(略)各陣営訴える争点よりも、マスコミが自分たちで仕立てた「争点」を前面に打ち出し、有権者や世論を巧みに操作する方法ですね。むしろ、圧力が強いのはマスコミではないですか。

「第四の権力」とと言われるでしょう。(略)

もう少し言わせてください。

特定政党の機関紙に地元新聞の編集長が登場して、「基地反対」と述べたという情報がありました。これなど驚きですよ。一般の読者は、公正、中立の紙面に期待できますか。こうなると、選挙情報に関するマスコミの世論調査も警戒しなければなりません。

また、「辺野古反対」が7割以上とする県民投票の結果も、115万人の有資格者のうち、半数近い人は投票していません。5割少し超える投票率でしょう。投票率からすると、沖縄県民の37%しか、「辺野古反対」に投じていない計算になるわけです。(略)

●ポイント解説

ここに痛烈な一文を紹介する。

仲井眞弘多の後援会長を務めた宮城信雄(しんゆう)の「あいさつ」である。(略)宮城が怒る「仲井眞つぶし」の大バッシングは、埋め立て承認以前の総理会談後にはすでに、マスコミが布石を打っていた。

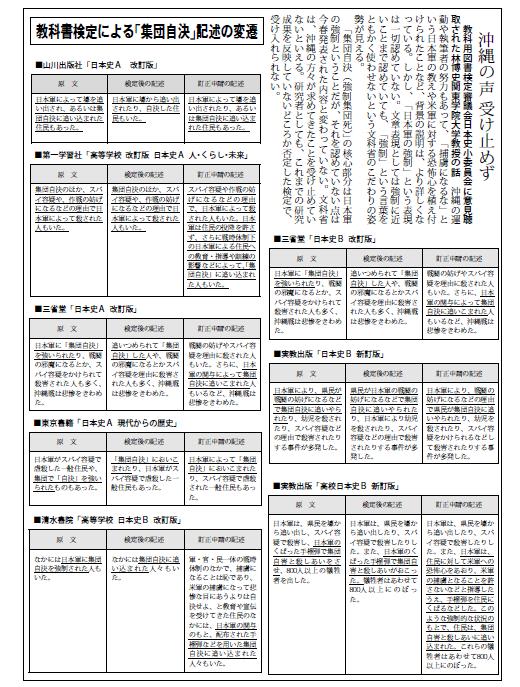

2013年(平成25)年12月25日に安倍総理と会談した仲井眞が、「いい正月になると実感」と述べた感想をとらえ、全国紙の朝日新聞、地元マスコミは、官邸と取引があったかのような印象を与える観測記事を載せ、仲井眞の本心とは全く逆の方向に論議を持って行った。マスコミが得意とする印象操作の始まりである。こうした報道が、翌年11月の県知事選に利用されたのはいうまでもない。(略)承認発表日翌日(28日)の新報、タイムス両紙は「辞職し信を問え」と、ほぼ同じ見出し、同じ内容の社説を掲げ、「仲井眞つぶし」の集中砲火を浴びせ始めたのである。新報は「民意に背く歴史的汚点」とわざわざ脇見出しを添えて「沖縄は心をカネで売り渡す」とか、「民意を裏切った」などと憎悪むき出しの論調を展開し、タイムスも大同小異と言った内容の社説だ。県外移設の公約違反をなじり、「官僚体質の最も悪い部分が表れた」と、個人攻撃とも取れる記事まで出た。「識者」と呼ばれる学者が動員され、批判が倍加するパターンが常態化したのもそおころだ。

マスコミのスタンスと相いれない県政トップの動向に対し、まるで「常軌を逸した」(マスコミ関係者)かのような言論展開がなされ、新聞のかんばんとも言うべき「社説」にしては理性と品格に欠けた。いたずらに世論を煽り、中傷記事を思わせる表現があふれた紙面に読めた。

ところで、埋め立て承認を発表した記者会見の席上、前述したようにマスコミの傲慢な取材態度を見せつけるシーンがあった。 紹介しよう。

選挙公約の是非について本土のテレビ記者が「日本語能力をもっているならばs・・・」と沖縄をさべつするかのように聞こえる言葉を発したのである。沖縄県を代表する知事への発言としては誠に比例過ぎた。まともな言論人の態度とは思えない不穏当さがあった。 会場の空気が一瞬凍った程である。

「ああいう言葉は、沖縄の人間にはなかなか飲み込めない。 いくら記者会見だからと言っても不快な感情が収まらなかった」という仲井眞は、根が正直者だけにマスコミへのわだかまりを未だに隠そうとはしない。

念のために言うと、件(くだん>のテレビ記者は、2018年2月の名護市長選挙で、若者の多くが「オール沖縄」勢力の雄候補者を支持しなかったとして、「どこへゆくオキナワンボーイ」と、名護の若者を未熟児扱いして新聞コラムで揶揄した。(略)要するに、このテレビ記者、「差別主義者」の心根をどこかに潜めているのかもしれない。自らの主張に沿わないからといって、感情論を持って必要以上に「仲井眞バッシング」に走った地元マスコミも、言論人の矜持についてもう一度、自ら問いただす度量が欲しい。

安倍晋三首相と沖縄県の仲井真弘多(ひろかず)知事が2013年12月25日会談し、仲井真氏が要請していた米軍基地の負担軽減策や振興策に対する政府の回答を伝えた。ほぼ「満額回答」に近い答えに、仲井真氏は「驚くべき立派な内容」と異例の反応だ。

特に注目すべきは振興予算の額で、今後7年間にわたって毎年3000億円規模を計上する方針を表明。振興予算はここ10年ほど減少傾向が続いてきたが、民主党政権下で増加に転じていた。この巨大予算、どのような使い道が想定されているのか。

仲井真知事「これはいい正月になるな、というのが私の実感」

安倍首相が仲井真氏に伝えた負担軽減策の骨子は、(1)普天間飛行場の5年以内の運用停止や牧港補給地区の7年以内の全面返還について、防衛省内に作業チームをつくって検討する(2)オスプレイの訓練の半分を県外に移転する(3)日米地位協定に関連して、基地内の環境保全に関連する立ち入り調査を行えるよう米側と交渉に入ることで合意した、というもの。これは仲井真氏が12月17日の沖縄政策協議会で安倍首相に手渡した要望書の内容に沿ったものだ。

振興予算については、要望書では「(概算要求通りの)3408億円の総額確保」と「(2021年度まで続く)振興計画期間内3000億円規模の予算確保」を求めていた。

これに対して、12月24日に閣議決定した14年度の政府予算案では、概算要求を52億円上回る3460億円を計上。加えて、安倍首相は仲井真氏の前で「毎年3000億円台を確保する」ことを「お約束をいたします」と明言した。要求以上の額を提示した形で、仲井真氏は

「有史以来の予算です。有史以来の税制。有史以来というのは少しアレかもしれない。それでも、それぐらいの気持ちで…」

「これはいい正月になるな、というのが私の実感」

と満足げだった。

14年度予算案の内訳は、沖縄県の予算に組み込まれる「沖縄振興交付金」が前年度比9%増の1759億円。国の直轄事業も21.9%増の1692億円に増えた。直轄事業の中でも、那覇空港第2滑走路増設事業の予算を130億円から330億円に大幅に増やした。この330億円は、15年度以降も交付金とは「別枠」の直轄事業の中で確保する方針だ。

★

■2016年県知事選、マスコミに負けた仲井眞候補

2016年11月16日、県知事選の投開票がおこなれた午後8時過ぎ、仲井真弘多氏はテレビで翁長氏に当確の文字が出た瞬間こう呟いたという。

「マスコミにやられた」

沖縄タイムス、琉球新報ら地元マスコミによる激しい仲井眞バッシングに敗北したという意味だ。ということは、仲井眞氏は翁長氏個人に敗北したとは思っていなかった。

仲井真氏は前年の12月、安倍首相から3000億円以上の一括交付金を7年間交付するとの約束を取り付け、喜びのあまり思わず「これでよい正月が迎えられる」と呟いてしまった。

仲井眞知事の世代の人なら、年末に良いことがおきたら「これでよい正月が迎えられる」と発言するのはごく普通に出る言葉だ。

ところが沖縄2紙は、この「良い正月」発言を根拠に、辺野古埋め立て承認をした仲井真知事のことを「金で沖縄を売った史上最悪の知事」などと罵倒した。

さらにマスコミの反仲井眞キャンペーン「金で沖縄を売った知事」は、一時の罵倒に止まらず、知事選中も沖縄2紙の反仲井真キャンペーンは止むことは無かった。 公職選挙法の疑いさえ浮上した仲井真氏への反中井眞キャンペーンは常軌を逸していた。

結局仲井眞氏や約10万票の大差で落選する。

仲井真氏は対立候補の翁長知事に敗北したというより、マスコミの反仲井真キャンペーンに負けたという悔しさで「マスコミにやられた」とつぶやいたのだろう。

何しろ、仲井眞氏の新聞に対する恨みは骨髄に浸透しており、現役時代も沖縄2紙の記者を前にして「沖縄タイムス・琉球新報は特定の団体のコマーシャルペーパーなので購読しない」と言い放つほどであった。

落選後も仲井眞氏は悔しさのあまり、自身の埋め立て承認を「瑕疵がある」として取り消した翁長新知事を次のように批判している。

2015年10月22日、ニッポン放送の『ザ・ボイス そこまで言うか!』に生出演し、同年10月13日に名護市辺野古移設に向けた埋め立て承認を取り消した翁長雄志知事の判断を「とんでもない話であり、瑕疵なんてある筈がない」と批判した。

また、同年11月9日のBSフジ『BSフジLIVE プライムニュース』にも出演して、辺野古移設問題では「(政府と沖縄県による)対立のための対立、パフォーマンス的でこれだと基地問題を解決できない」と翁長を批判している。

★

■訴訟断念の裏話

仲井眞元知事は選挙戦を通じて仲井眞氏に対する沖縄2紙の謂れなき中傷記事に対し、怒り心頭で名誉棄損の訴訟を真剣に検討した。 だが上記インタビューでは「訴訟は思いとどまりました」と、訴訟断念の詳細は述べていない。

そこで、訴訟提訴の中心にいた筆者が(江崎)が、今後新聞社を相手に提訴する場合の参考のため、提訴断念の裏話を説明しておこう。

先ずメディアを提訴する場合、テレビ・ラジオのような電波メディアと新聞のような紙メディアと二種のメディアを対象すべきである。

テレビ等電波メディアは、「電波法」「放送法」など総務省による取り締まる法規が存在するので、その準拠法を盾に提訴の糸口を見つけ出すことが可能である。

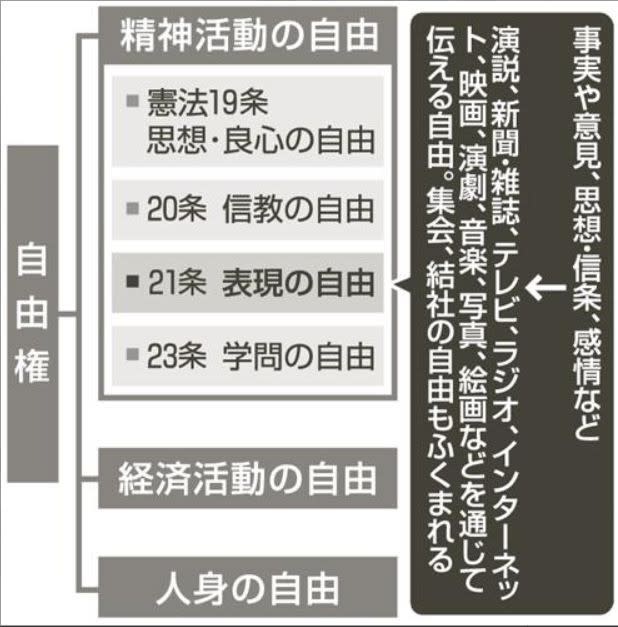

一方の新聞は電波法などの取り締まり法規が無い。 その上、憲法第21条で保証された言論・報道の自由を根拠に反撃するため、新聞を提訴するのは極めて困難である。

ところが仲井眞氏が名誉棄損で新聞を提訴することは容易と考えていた。 新聞による謂れなき誹謗中傷の当事者であるためだ。

しかし、仲井真氏の側近から別の思惑が浮上した。

仲井眞氏は過去に太田県政では副知事を務め、その後琉球電力社長そして沖縄県知事を2期務めた沖縄で一番のVIPである。

そのVIPが知事選で落選後、対立候補を支援した新聞社を提訴するのは如何にも生々しく、前代未聞でもある。これが側近たちの提訴に危惧する理由であったが、仲井眞氏の立場を考えればもっともな意見でもあった。

そこで仲井眞氏や弁護士も含む「裁判推進グループ」は、こう結論付けた。

仲井眞氏が原告になるのは、新聞に対する公憤というより私憤の印象が強い。

沖縄一のⅤIPが自ら原告になる生々しい印象を押さえるため最初に第三者の県民が原告になって新聞を提訴する。

そして、数回口頭弁論が行われたのを確認後、仲井眞氏が提訴に参加して原告団の一人に加わる。

ちなみに最初に原告になる第三者の県民として筆者・江崎が名乗りを上げた。

このような段取りが「裁判推進グループ」の間での共通認識だった。

ところが、再度新たな問題が浮上してきた。

当時者の仲井眞氏が原告になるのは容易だが、第三者の一般市民が新聞により損害を被ったとして提訴するための刑事訴訟における訴因つまり民事の場合請求原因を見つけるのが困難である。簡単に言えば一般市民が提訴の名目を見つけるのが困難ということだ。

新聞は、筆者が名誉棄損になる記事を書いていないし、捏造記事を書いたとしても、そのために筆者が直接損害を被ったとして提訴するのは困難である。

その間「裁判推進グループ」の間で提訴の名目について議論が闘わされたが、最終的の筆者は次のように結論付けた。

筆者の主張「相手の新聞が憲法21条「言論・報道の自由」を伝家の宝刀として牙を剥いてくるなら、その「報道の自由」に真っ向から対抗して、県民としてまた新聞購読者としての「知る権利」を捏造報道によって奪われた。 つまり「知る権利を奪われた」ことに対する損害賠償請求である。」

結局、意見の調整がつかず「提訴は見合わす」ことになった。

現在でも筆者は「知る権利」を請求理由にして、新聞の報道の自由に対して十分太刀打ち出来ると現在でも確信している。

■新聞提訴の補足

■翁長氏の「亡霊」に大敗した佐喜眞候補

翁長知事の急死により行われた県知事選で、仲井眞氏の場合と同様に、保守系候補の佐喜真氏は玉城デニー氏を支援したマスコミに負けたのだろうか。

いや、そうではない。

佐喜真氏は翁長知事の「遺言」というより、翁長知事の「亡霊」に大敗したのだ。

前の記事「提訴断念の裏話」で次のように書いた。

その間「裁判推進グループ」の間で提訴の名目について議論が闘わされたが、最終的に筆者は次のように結論付けた。

筆者の主張はこうだ。

「相手の新聞が憲法21条「言論・報道の自由」を伝家の宝刀として牙を剥いてくるなら、その「報道の自由」に真っ向から対抗して、県民としてまた新聞購読者としての「知る権利」を新聞によって奪われた。 つまり「知る権利を奪われた」ことに対する損害賠償請求である。」

つまり、保守・リベラルに関係なく誰も否定できない「言論の自由」を「逆手に取って、「言論の自由」の合わせ鏡である「知る権利」で、新聞に対抗するということだ。

だが結局、意見の調整がつかず「提訴は見合わす」ことになった。

筆者は「知る権利」を新聞提訴の請求理由にして、新聞の報道の自由に対して十分太刀打ち出来ると現在でも確信している。

公正取引委員会が、新聞や出版物などに適用している「特殊指定」の廃止をめぐって日本新聞協会は2005年11月2日に「新聞の特殊指定見直し表明に関する声明」を出し、新聞は民主主義の基礎である国民の知る権利に応え、公正な情報を提供するとともに、活字を通じて日本文化を保持するという社会的・公共的使命を果たしているとした上で、廃止は再販制度を骨抜きにし新聞の価格競争を生み新聞販売店の撤退と個別宅配網の崩壊に繋がるとして、特殊指定の見直しに対し現行制度の維持を求めている。これに対して公正取引委員会は新聞の特殊指定が独占禁止法違反にあたる恐れがあること、価格競争を回避したいのであれば新聞社と販売店の間の再販契約で対応すればよいと反論している。またかねてから指摘されている押し紙や新聞拡張団の問題や前出の公正取引委員会の反論について日本新聞協会側は事実上黙殺している。

電波オークションに懸念

新聞協会、放送担い手減少

2021/8/2 16:46 (JST)8/2 17:04 (JST)updated、共同通信社

日本新聞協会は2日、国が電波の利用権をより高い金額を提示した事業者に与える「オークション制度」について、放送用周波数への適用に懸念があるとする意見を総務省に提出した。「小規模な放送事業者が資金不足から応札できず、地方の情報発信の担い手が減少することにもなりかねない」としている。

総務省がオークション制度の導入を「引き続き検討する」とした報告書案を6月に公表し、今月2日まで意見を募集していたことに応じた。

新聞協会は、小規模な放送事業者が電波を落札できなくなれば「憲法が保障する国民の『知る権利』をも損なうことにつながる」と訴えた。

>日本新聞協会は2日、国が電波の利用権をより高い金額を提示した事業者に与える「オークション制度」について、放送用周波数への適用に懸念があるとする意見を総務省に提出した。

新聞なんて本来は電波と関係ないはずなのに、「日本新聞協会」(新聞社ども)が電波オークションに反対するのは、日本の新聞社とテレビ局がグル(一心同体)だからだ。

日本の新聞社はテレビ局に出資してテレビ局の大株主となっているため、新聞が売れない今ではテレビ局から株主に払われる配当金が大きな収益源となっている。

逆に、日本のテレビ局も新聞社に出資しており、日本の新聞社とテレビ局はお互いに関連会社のようになっているため、お互いの利害関係が一致しており、自分たちの既得権益を守りたいだけだ。

>「小規模な放送事業者が資金不足から応札できず、地方の情報発信の担い手が減少することにもなりかねない」としている。

「日本新聞協会」(新聞社ども)は馬鹿だ。

オークション(競売)だから、需要と供給が釣り合うだけだ。

総務省がオークション制度の導入を「引き続き検討する」とした報告書案を6月に公表し、今月2日まで意見を募集していたことに応じた。

新聞協会は、小規模な放送事業者が電波を落札できなくなれば「憲法が保障する国民の『知る権利』をも損なうことにつながる」と訴えた。

新聞協会、電波オークションに懸念 「国民の知る権利をも損なうことにつながる」 [135853815]

引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1627919872/

⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします

沖縄振興予算、2021年度まで毎年3000億円 知事も「有史以来」の「立派な内容」と驚く